新修名古屋市史 資料編「近世2」

尾張藩初代義直から八代宗勝まで

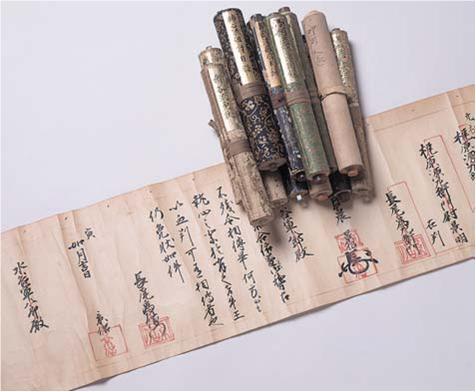

『新修名古屋市史』資料編「近世2」 概要

資料編「近世2」の特徴

近世前期、尾張徳川家初代義直の慶長十五年、名古屋開府から、八代宗勝の治世に至る資料を収録しています。ただし、藩士の勤務と生活、および寺社の分野については、読解の便宜に配慮して、近世全般にわたっています。

本書について

B5版 本編879ページ(上製本) 定価4,500円 平成22年5月21日(金曜日)販売開始

『新修名古屋市史』資料編「近世2」 目次

第一章 金鯱、かがやく

- 第一節 名古屋城と江戸屋敷

- 第二節 藩政

- 第三節 藩主

第二章 名古屋と熱田の賑わい

- 第一節 名古屋

- 第二節 熱田

第三章 発展する商工業

- 第一節 犬山屋神戸家

- 第二節 麻屋吉田家

- 第三節 水口屋小川家

- 第四節 大丸屋下村家

- 第五節 水野太郎左衛門家

- 第六節 津田助左衛門家

第四章 花開く文化の諸相

- 第一節 地誌と俳諧

- 第二節 紀行文

- 第三節 遺訓・家訓

第五章 武士の勤務と生活

- 第一節 由緒・家督

- 第二節 知行

- 第三節 職務

- 第四節 家中・同心

- 第五節 勝手

- 第六節 冠婚葬祭

- 第七節 その他

第六章 寺社と人びとの信仰

- 第一節 尾張徳川家菩提寺建中寺

- 第二節 諸寺院

- 第三節 神社

『新修名古屋市史』資料編「近世2」 本文抜粋

解説抜粋 第一章 第一節 名古屋城

慶長一四年(一六〇九)の名古屋城天下普請以前の「那古屋城」に関する資料である。これは、尾張藩大身大道寺家の家臣水野正信が筆録した、江戸後期の記録「青窓謾筆」に収録されていた記事である。これによれば、今川氏豊の那古屋城は、織田信秀が計略をもって奪い取り、また天文三年(一五三四)に信長が那古屋城で生まれたとする。そして那古屋には信秀嫡男および叔父が置かれたとする。少なくとも江戸後期にはこうした伝承が尾張藩関係者の間では筆録されていたことがわかる。なお、天守の高さ、二二間一尺および金鯱の鱗の数一九四〇枚、小判換算一万七九七七両も尾張藩関係者のよく知るところで、備忘のため記録すべき数値であったのだろう。なお、奥村徳義の『金城温古録』記載の数値と比較すると天守高は、二四間三尺二寸七分(『金城温古録』一『名古屋叢書続編』一三二三四ページ)で若干違うが、金鯱の枚数一九四〇枚、換算数値一万七九七五両はほぼ等しい(前書、三六二ページ)。金鯱に関して、尾張藩では共通の認識があったことの証左であろう。

本文抜粋 第一章 第一節 名古屋城

享禄五年から弘治元年 名古屋城と織田信長

一 名古屋の城ハ今川修理太夫氏親是を築て、末子左馬助氏豊を移入て清須の押へにせらる、其比勝幡城主織田弾正忠信秀とて清須の城主斯波治部大輔義達の三奉行の一人なりしか、左馬助と常に親しみ、互に連歌をなせしと、信秀享禄五年春名古屋城に来り数日留り居しか、俄に大病と称して清須に告けるに、三月十一日其親族家人多来り、今市場の方に火事有と騒きけるに南風烈敷若宮并天王を始め天永寺、安養寺与火かゝり、城中へ吹付しかは、城中よりも信秀の兵士皆甲冑をよろひ、時の声を上、本丸を攻けるに、今川家ハ不意の事にて多く討れり、左馬助ハ命はかりを請得て、京へそ上りける、信秀ハ計略に城を得て移入れり、天文三年正月織田信長此城に誕生ある、同四年信秀ハ古渡に新城を築て移入し、名古屋城にハ嫡子を置ク、弘治元年信長清須の城を攻取て移入し、名古やの城には叔父孫三郎信光を置クとそ

(略)

是ヨリ慢録

(ママ)

一 尾城天守の高サ弐十弐間壱尺ありとそ但七尺

壱間也

鱗の数黄金千九百四十枚なり、此小判にして壱万七百千九百七十七両なりとそ(「青窓謾筆一二」、名古屋市蓬左文庫所蔵)

このページに関するお問い合わせ

総務局 行政DX推進部 市政資料館 庶務担当

電話番号:052-953-0051 ファクス番号:052-953-4398

Eメール:a9530051-01@somu.city.nagoya.lg.jp

総務局 行政DX推進部 市政資料館 庶務担当へのお問い合わせ