マダニ類

[学名] Metastigmata

[分類] ダニ目(後気門亜目)

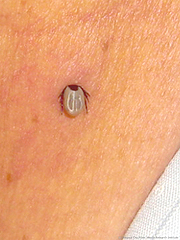

マダニ類は、後気門亜目に属するダニの総称である。第4脚の後方に、気門板がはっきりと認められる。

ダニ類の中では大型で、成ダニは2-4mmぐらいの大きさの種が多い。特に大型の種類では10mmに達するものもある。

胴部は扁平だが、吸血すると大きく膨らむ。

英名のtickはマダニ類を指し、他のダニ類はmiteと称する。

日本からは40数種が記録されている。

名古屋市内では、フタトゲチマダニやキチマダニなどの生息が確認されている。

マダニ類は吸血性

マダニ類は、全種が脊椎動物寄生性で、主として哺乳類、鳥類、爬虫類から吸血する。

幼ダニ→若ダニ→成ダニと発育し、各発育時期ごとに1回ずつ吸血する。

森林や草むらなどに生息し、屋内には生息しない。

都会で生活する人が被害にあうことはあまりないが、山間地で生活する人や林業に従事する人の間ではよく知られている。

ハイキングやキャンプ、登山、山菜採りなど、野外に出かけた際に寄生され、帰宅してから発見することも多い。

感染症を媒介することも

マダニ類が媒介する感染症には、日本紅斑熱やライム病などがある。

2013年に日本国内での症例が初めて報告された、重症熱性血小板減少症候群(severe fever with thrombocytopenia syndrome:SFTS)も、病原体を持ったマダニ類に咬まれることにより引き起こされる感染症である。

また、牧場で放牧牛に寄生するほか、ウシに対してピロプラズマ病を媒介するなど、畜産上の害虫でもある。

被害予防のためには

- 野外で活動する際には、長そで、長ズボンなどで肌の露出を減らし、着替えや入浴の際に肌や衣服を点検する。

- マダニ類に寄生されていた場合は、無理やりに取らず、医療機関で除去してもらう。

- 野外活動後2日~2週間くらいの間に、高い熱や発疹などの症状が認められた場合、医療機関で受診する。

フタトゲチマダニ

[学名] Haemaphysalis longicornis Neumann

[分類] ダニ目(後気門亜目),マダニ科

体長約3mm。

牧場で放牧牛に寄生するほか、多くの哺乳類、鳥類に寄生する。

ウシのピロプラズマ病を媒介する。

都市近郊の空地や公園の芝地などで大量に発生することがあり、人や犬などが被害にあうことがある。

名古屋市内にも分布している。

キチマダニ

[学名] Haemaphysalis flava Neumann

[分類] ダニ目(後気門亜目),マダニ科

体長約3mm。

様々な哺乳類、鳥類に寄生する。

名古屋市内にも分布している。

ヤマトマダニ

[学名] Ixodes ovatus Neumann

[分類] ダニ目(後気門亜目),マダニ科

体長約3mm。黄褐色。

幼ダニと若ダニは小型の哺乳類に、成ダニは大型の哺乳類に寄生する。

人への寄生例も多い。

名古屋市近郊の山林で採集されており、市内からの採集例もある。

関連リンク

-

マダニに咬まれないように注意しましょう

(名古屋市健康福祉局生活衛生部環境薬務課環境衛生担当) -

ダニが媒介する感染症について

(名古屋市衛生研究所疫学情報部) -

ダニ媒介感染症(厚生労働省)(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 衛生研究所 生活環境部

電話番号:052-737-3711 ファクス番号:052-736-1102

Eメール:a7373711-05@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

健康福祉局 衛生研究所 生活環境部へのお問い合わせ