コナダニ類、ニクダニ類

コナダニ類

[学名] Acaridae

[分類] ダニ目(無気門亜目),コナダニ科

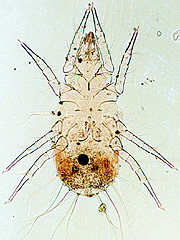

体は楕円形で、体色は半透明-白色のものが多い。

不快害虫、貯穀・食品害虫として重要視されてきた。ケナガコナダニおよびその近縁種は、ウリ類、ホウレンソウなど各種野菜類を加害する農業害虫としても重要。

名古屋市内の室内塵中からは、ケナガコナダニ(Tyrophagus putrescentiae)、ムギコナダニ(Aleuroglyphus ovatus)、ロビンネダニ(Rhizoglyphus robini)、ムシクイコナダニの一種(Thyreophagus sp.)などが検出されている。

1990年から1998年にかけて行った名古屋市の室内塵調査におけるコナダニ科の出現頻度は、21.3%であった。

ケナガコナダニ

[学名] Tyrophagus putrescentiae (Schrank)

[分類] ダニ目(無気門亜目),コナダニ科

体長約0.3-0.4mm。白色半透明。胴の後部には、わずかに棘生した長毛が生ずる。

世界共通種で、日本でも全国的に分布。室内塵中や味噌、砂糖などの食品に発生し、不快害虫、貯穀・食品害虫として重要視されてきた。ウリ類など各種野菜類を加害する農業害虫としても重要。1960年代後半から1970年代前半には、畳を発生源として本種が大発生する事例が相次いだ。

人体には加害しないが、大量に発生すると捕食性のツメダニ類などが増える原因となることもある。

1990年から1998年にかけて行った名古屋市の室内塵調査におけるケナガコナダニの出現頻度は、13.1%であった。

ニクダニ類

[学名] Glycyphagidae

Chortoglyphidae

[分類] ダニ目,(無気門亜目),マルニクダニ科

ニクダニ科

名古屋市内の室内塵中からは、マルニクダニ科のイエマルニクダニ(Chortoglyphus longior)、ニクダニ科のサヤアシニクダニ(Glycyphagus destructor)、イエニクダニ(G. domesticus)、チリニクダニ(G. privatus)が見つかっている。

1990年から1998年にかけて行った名古屋市の室内塵調査における出現頻度は、マルニクダニ科2.3%、ニクダニ科全体で14.3%であった。

イエニクダニ

[学名] Glycyphagus domesticus (De Geer)

[分類] ダニ目(無気門亜目),ニクダニ科

胴長0.3-0.8mm。乳白色。胴体毛が長く、棘生する。

コナダニ類によく似ているが、体毛を高倍率で検鏡すると、ささくれ状に小さなトゲが棘生しているので区別できる。

屋内生息性のダニ。湿気て変質した食品などや、家具、畳などで発生することが多い。冬期に、結露により壁面にカビが生えた場所などで発生することもある。

1990年から1998年にかけて行った名古屋市の室内塵調査におけるイエニクダニの出現頻度は、3.1%であった。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 衛生研究所 生活環境部

電話番号:052-737-3711 ファクス番号:052-736-1102

Eメール:a7373711-05@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

健康福祉局 衛生研究所 生活環境部へのお問い合わせ