防災情報[千種区]

災害緊急情報については名古屋市公式ウェブサイトのトップページからご覧ください。

令和7年度「ちくさ子ども防災キャンプ」を開催します!

令和7年10月18日(土曜日)から令和7年10月19日(日曜日)にちくさ子ども防災キャンプを実施します。

令和7年度千種区総合防災訓練を実施しました!

令和7年9月7日(日曜日)に大和小学校にて総合防災訓練を実施しました。

令和7年度 千種区総合水防訓練を実施しました!

令和7年5月25日(日曜日)に令和7年度千種区総合水防訓練を実施しました。

災害に備えて

- 日ごろから備えておくこと

- 避難について

- 指定緊急避難場所・指定避難所

平常時・災害時に確認すべきサイトをまとめました

千種区防災情報

日ごろから備えておくこと

- 「自助」でお願いすること

いざというときのために、普段から行っていただきたいことです。 - 「共助」を推進するために

名古屋市の防災体制をはじめ、災害時に結成される防災組織の仕組みについてご紹介します。

日ごろからの備蓄については動画で紹介しています。ぜひ、下記のURLからご覧ください。

- 備えて安心!防災・減災!家庭での備蓄編

- アウトドアの達人から学ぶ「防災とアウトドア」(制作:名古屋市千種区役所、協力:石井スポーツ名古屋店)

-

備えて安心!防災・減災!家庭での備蓄編(youtubeページリンク) (外部リンク)

-

アウトドアの達人から学ぶ「防災とアウトドア」(制作:名古屋市千種区役所、協力:石井スポーツ名古屋店)(youtubeページリンク) (外部リンク)

- 防災情報[千種区]

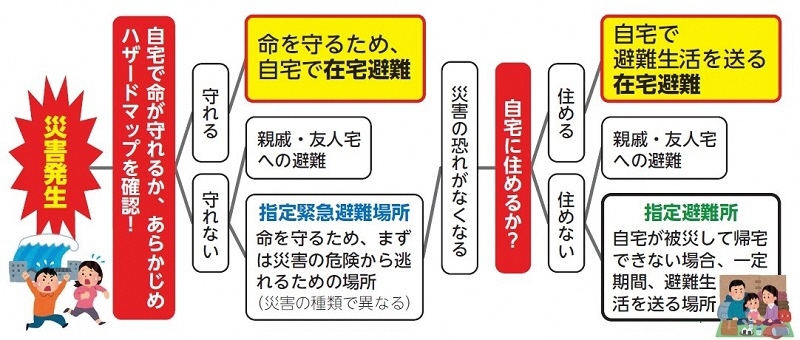

避難について

避難とは、難を避けることであり、命を守る最善の行動をとることを意味します。必ずしも指定緊急避難場所に逃げなければいけないということではありません。次の図を参考にして緊急時の行動を確認してください。

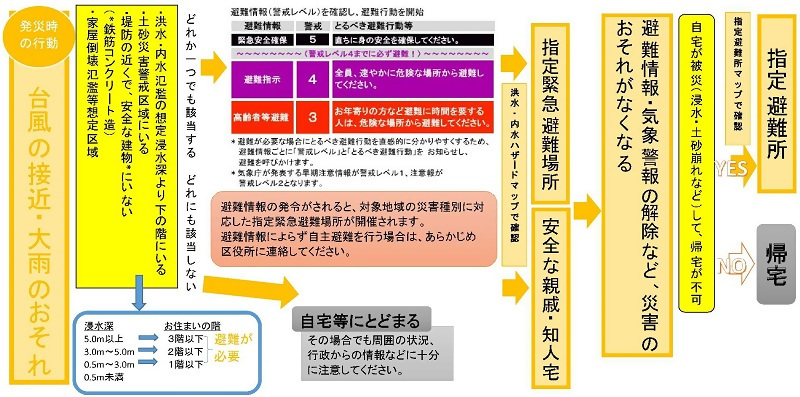

台風の接近や大雨のおそれがある場合の行動

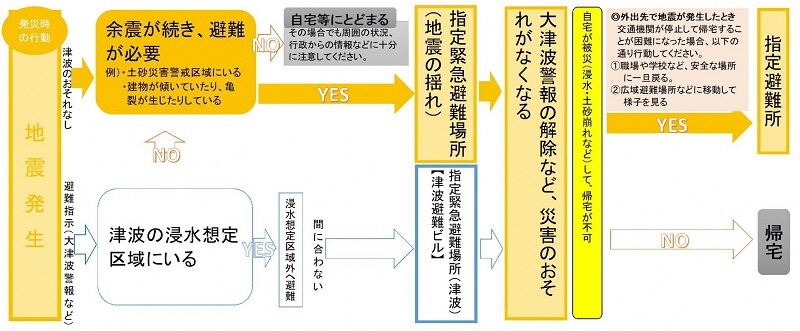

地震が発生した場合の行動

指定緊急避難所・指定避難所とは

指定緊急避難場所とは、災害が起こるおそれがある又は災害が発生した場合に、命を守るため、まずは災害の危険から逃れるための場所のことです。

指定避難所とは、自宅が被災して帰宅できない場合、一定期間、避難生活を送るためのところです。

避難場所に避難する時には、事前に準備した持出用の備蓄品を持って行きましょう。

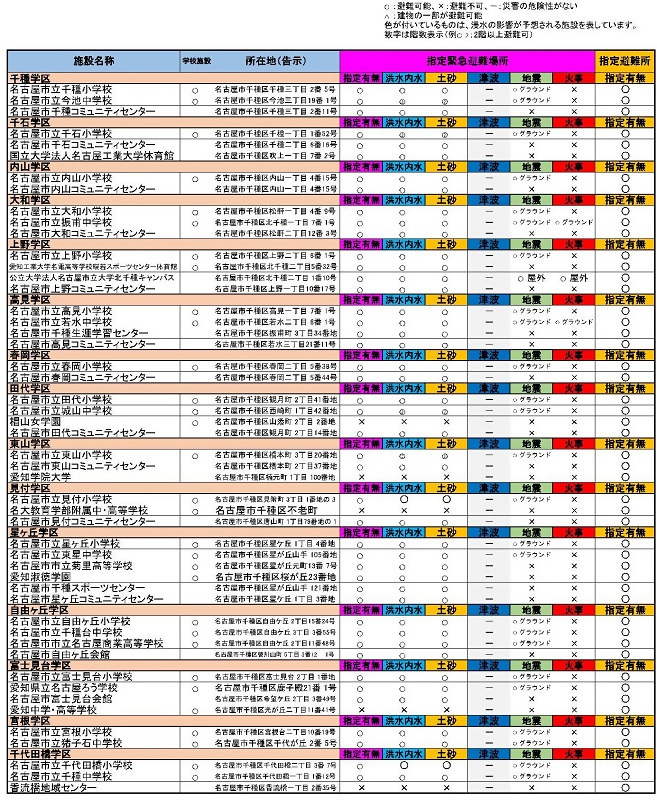

千種区の指定緊急避難場所・指定避難所

災害によって避難できる場所が異なりますので、確認をしてください。

千種区の指定緊急避難場所・指定避難所についてご質問等ある場合は、総務課庶務係(電話番号:052-753-1811)へお尋ねください。

PDFファイルはこちら

「自助」でお願いすること

自宅の耐震対策をしっかり準備

南海トラフ巨大地震に関する被害想定で、千種区は震度6強になると示されています。震度6弱で立っていることが困難になり、さらに震度6強では、はわないと動くことができなかったり、飛ばされたりすることもあるそうです。震度6強では、耐震性の低い木造建物は、傾くものや倒れるものが多くなります。倒壊による負傷・死亡を防ぐために、建物の耐震対策は重要です。名古屋市では、昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅の無料耐震診断を行っています。また、木造住宅の耐震改修に対する助成制度もあります。受けられる条件など詳しくは、名古屋市住宅都市局耐震化支援室(電話番号052-972-2921、ファクス番号052-972-4179)へお尋ねください。

家具の転倒防止をしっかり準備

震度6強では、固定していない家具のほとんどが移動し、倒れるものが多くなります。阪神・淡路大震災では、家は倒壊しなくても倒れてきた家具に押しつぶされたり、割れたガラスで負傷したりした方がたくさんいました。また、室内が散乱状態のために延焼火災から避難が遅れてしまうこともあります。家具の転倒により、下敷きになって負傷したり、火災で逃げ遅れたりすることのないよう、家具の固定をしっかり行ってください。

備蓄物資で準備しておくもの

乾パンなどの保存食は、自分が食べやすいものを選んで用意しておきましょう。水は一日3リットルが目安です。ゼリーなどの水分の多い食品と組み合わせることで、量を減らすことができます。7日分用意し、3日分はすぐ持ち出せるように準備しておきましょう。このほか、以下のチェックリストを参考に、普段から準備しておきましょう。特に、簡易トイレは、用意しておかないと困ったことになります。

防災用品チェックリスト

阪神・淡路大震災で役に立ったもの

新聞紙(保温性があり、毛布の代わりになる)、ラップ(食器にラップを敷くと洗わなくてすむ)、ゴム手袋(冷水から手を守る)、ゴミ袋(雨カッパや防寒具になる)、ガムテープ、紙コップ、紙皿、笛(倒壊家屋に閉じ込められた時、自分の居場所を知らせることが可能)

非常持出品を準備する際のポイント

- 非常持出品は、荷物を最小限にまとめ、リュックサックなど両手が使える背負い式の物で準備しましょう。

- 常備薬や眼鏡の予備、入れ歯も忘れずに準備しましょう。

- 屋外での避難生活で必要となる物品、テントなども準備しましょう。

- 地震の発生により割れたガラスが散乱することもあるので、枕元に底の厚いスリッパ、懐中電灯などを準備しましょう。

「共助」を推進するため

名古屋市の防災体制のしくみ

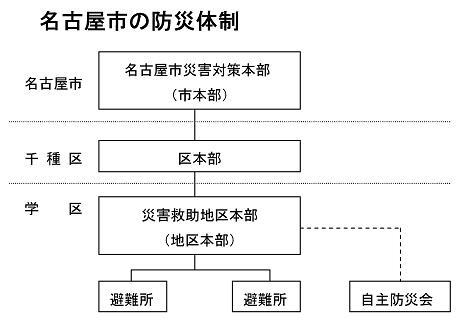

名古屋市では、市の区域に台風や地震などの災害が発生するか、発生する恐れがある場合に、市に名古屋市災害対策本部を設置し、各区に区本部を設置するとともに、さらに学区の小学校に災害救助地区本部を設置し、区域の災害応急対策を行うこととしています。

- 名古屋市:名古屋市災害対策本部(市本部)

- 千種区:千種区本部

- 学区:災害救助地区本部(地区本部)…小学校に設置されます。

- 学区内:各避難所や町内会・自治会の自主防災組織(自主防災会)

災害救助地区本部について

千種区では15学区ごとにそれぞれ災害救助地区本部があり、震度5強以上の地震が発生した場合には、区本部からの連絡を待たずに、各小学校のグラウンドに災害救助地区本部を開設します。(このほか、東海地震予知情報(警戒宣言)が発表された時も開設)災害救助地区本部の主な任務として、主に学区内の被害情報などの情報収集や、区本部が実施する災害対策活動の補助があります。具体的には広報活動、避難状況の調査、避難所の運営に関する運営・指導、救援物資の配分に関すること、自主防災会と連携して在宅での避難生活者の支援など、多岐にわたっています。このような多岐にわたる任務を推進していくためには、地域の方ひとりひとりが協力し合って進めていくことは言うまでもないことで、ご自身の被災を最小限にして「助ける側」になる意味においても、「自助」への備えは重要なことです。

災害対策委員

本市では、昭和34年の伊勢湾台風を教訓に、昭和35年5月に、災害対策委員制度が設立されました。災害対策委員は、災害救助地区本部が設置されると、災害救助地区本部委員として、災害対策活動に従事します。災害対策委員は、区域内における地域防災の中核として、区政協力委員の皆様にお願いしています。(この他、学区内の各種団体長の皆様にも、災害救助地区本部委員をお願いしています。)

避難所について

避難所は、地震や風水害などにより住宅が壊れたり失われたりするなど、自宅で生活ができなくなったとき、あるいは被害を受ける恐れがあるときに一時的に避難するための施設です。

避難所の収容人数

現在、千種区の人口は令和3年8月1日現在、約16万5千人です。これに対し小中学校の体育館など避難所の受け入れ可能人数は約19,000人(約11.5パーセント)となります。すなわち、人口の1割程度の人数しか収容できないことになり、あくまでも建物が壊れたりして自宅で生活できない方が対象となります。避難所はその性質上、共同生活のルールを守らなければならず、また、プライバシーの確保が困難であるなど様々な制約の中で生活することを留意していただく必要があります。

避難所にある主な備蓄物資

小・中学校の場合

- ビスケット

- アルファ化米

- 毛布

- 日用品

- 仮設トイレ

- 地下式給水栓資機材

避難所にある備蓄物資数は、避難所の収容人数により異なりますが、ごくわずかしかありません。また、避難所はもともと生活の場として作られた施設ではありません。そのため、自宅に留まることができる人は、自宅で避難することが重要です。やむを得ず避難所へ避難する場合でも、食料・水、その他必要なものは、必ず持参してください。特に、トイレに困るケースが多いので、ビニール袋に凝固剤を詰めた携帯トイレがあると便利です。

避難所の運営は、避難者が主体的に行う。

避難所の運営は、災害救助地区本部の指示を受けて代表管理者を選任し、代表管理者の指揮のもと、避難者が中心となって行うことになります。また、救援物資等は避難所に届けられることなりますが、各戸配布されるわけではないので、自宅避難者にも物資がわたるように自治会・町内会の自主防災組織(自主防災会)などと協力していただく必要があります。区役所職員、施設管理者(学校長)、ボランティアは運営の協力者であるため、「避難すれば誰かがやってくれる」というものではないことに留意が必要です。

(参考)避難所での役割分担例

- 代表管理者:地区本部との連絡調整や各班の管理及び指揮など

- 総務班:避難者の把握や情報収集・伝達など

- 施設班:避難者のスペース配分や清掃当番など

- 救護班:傷病者の把握や医療救護班等の要請など

- 食料班:飲料水の確保や食料品の配分、必要物資の把握など

- 物資班:救援物資等の配分、必要物資の把握など

自宅避難者について

避難所には避難せずに自宅に留まって生活する自宅避難者の方が困ることとして、次のような事柄があります。

- 家族の安否が心配

- 電気、ガス、水道が使えない。自宅のトイレが使えない。

- 情報が届かない。物資が行き届かない。精神的に不安。治安への不安など

地域の皆様には、避難所の運営だけでなく、こういった自宅避難者の方々に対しても、物資の配送、連絡、安否確認などをしていただくことになります。そのため、日頃からの備えや、近所づきあいを大切にするなど、自宅避難者の生活にも、「自助」「共助」は重要です。

自主防災組織(自主防災会)の結成をお願いします。

名古屋市では、町内会・自治会単位に自主防災組織(自主防災会)の結成をお願いしています。災害が発生した場合、防災関係機関は全力で対策に取り組みますが、大規模地震においては、少なくとも3日間は組織だった活動はできないといわれています。自主防災組織は、会社のように厳密に組織化されたものではなく、それを生業としているものでもありません。また、災害時は誰が被災するかはわかりません。自主防災組織の方も必ずしも活動可能とは限りませんので、災害発生時には、「お互い様」という意識を持ち、いざというときに連携が取れるよう、日頃から隣近所と顔の見える関係を作っておくことが大切です。

(参考)災害時における自主防災組織の活動

- 自主防災組織本部:各小学校に設置される災害救助地区本部との連絡調整、各班の調整・指導

- 情報班:被害等の情報収集及び伝達、パニック防止の広報

- 消火班:初期消火の実施、出火防止の広報

- 救出救護班:負傷者等の救出及び救護活動

- 避難誘導班:避難誘導の実施

- 給食給水班:救援物資の配分、炊き出し及び給水

自宅避難者の把握と救援物資の配送にご協力をお願いします。

災害時の救援物資は、避難所に届けられることになっています。救援物資が自宅避難者に行き渡るようにするためには、それぞれの自治会・町内会単位での正確な人数の把握が重要です。また各家庭までの配送は、皆様で行っていただく必要がありますのでご協力をお願いします。

災害発生時の安否確認にご協力をお願いします。

災害発生時、行政機関は3日間は組織だった活動は困難なため、被害状況等を正確に把握するためには、皆様のご協力が必要です。特にご自身のご家族の安否確認はもちろんですが、隣近所のとりわけ高齢者や障害者など、自力で避難や救援を求めることが困難な方々については、「共助」が特に重要となります。千種区では、学区や町内会・自治会などを単位として、地域での助け合いを進めるために、「千種区助け合いの仕組みづくり」を推進しています。詳しくは千種区役所総務課(電話番号052-753-1811、ファクス番号052-762-5044)へお尋ねください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

千種区役所 区政部 総務課 庶務担当

電話番号:052-753-1811 ファクス番号:052-762-5044

Eメール:a7531811@chikusa.city.nagoya.lg.jp

千種区役所 区政部 総務課 庶務担当へのお問い合わせ