「お堀電車」

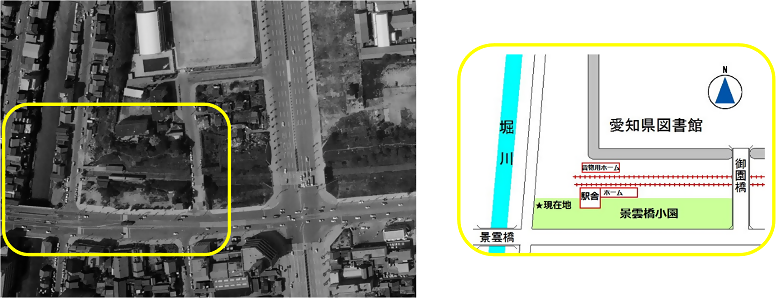

1911年(明治44)から1976年(昭和51)まで瀬戸市から通る鉄道(瀬戸電)が、現在の県立明和高等学校の北西から名古屋城のお堀に入り現在の景雲橋の北の景雲橋小園の辺りにあった終点の堀川駅まで通っていました。名古屋城の外堀を走っていたので、「お堀電車」と呼ばるようになりました。

- 今も「瀬戸電」と呼ばれている名鉄瀬戸線(尾張瀬戸駅から栄町駅)の名古屋の終点は、昔は、栄ではなく堀川駅でした。

- 堀川駅は、名古屋城の外堀の中の西端、堀川の沿岸に近いところにありました。

- 瀬戸電の一部にお城の外堀を通っているところがあり、これを「お堀電車」と呼んでいました。

出典:国土地理院 空中写真(1961年-1969年)

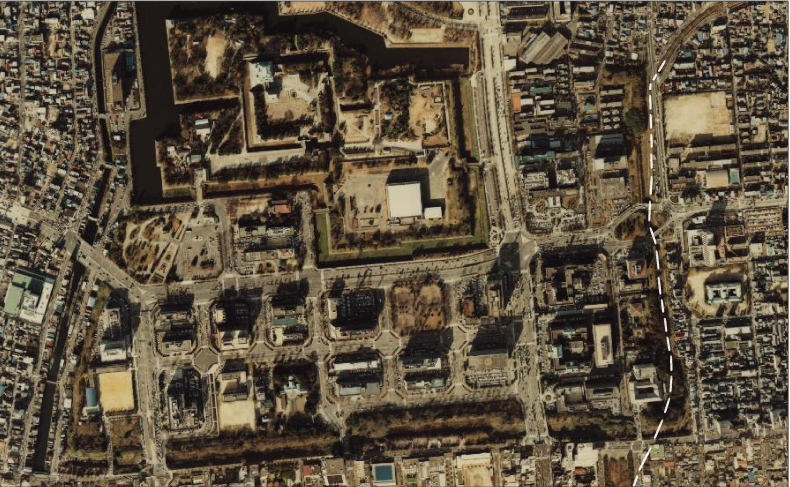

出典:国土地理院 空中写真(1961年-1969年)

電車がお堀を走るまで

瀬戸電のルーツ

明治時代、全国に鉄道路線を敷く計画がされた時に、瀬戸物(瀬戸焼)を生産している瀬戸の人々は、瀬戸に鉄道を通して各地へ瀬戸物を出荷させたいと誘致運動をおこしましたが、残念ながら叶わず、名古屋から多治見を通る中央線が、1900年(明治33)に開通しました。

この結果、美濃焼を生産する多治見から名古屋までの大量輸送が可能となりましたが、一方、瀬戸焼は輸送で不利となり取り残されてしまうことを危惧した瀬戸の人々は、民間の力で瀬戸から名古屋へ鉄道を敷こうとすることを考えました。

同じころ大曽根では、中央線が開通するも大曽根には駅がないため、大曽根駅設置の要望が出されていました。

大曽根は、昔から瀬戸街道(瀬戸)・下街道(恵那から多治見)が通り、瀬戸焼・美濃焼が集まり、江戸時代から焼き物(陶磁器など)を扱う商人が各地へ販売をしていたところでした。

大曽根に駅ができれば、瀬戸焼と美濃焼の大量出荷が可能となると考えた瀬戸と大曽根の人々は、国へ駅の設置の申し入れ、1905年(明治38)に瀬戸自動鉄道株式会社設立、同年、瀬戸自動鉄道(瀬戸から矢田)が開通しました。

これが、瀬戸市から瀬戸焼(瀬戸物)などを名古屋まで輸送する目的で敷かれた「瀬戸電」のルーツでした。

陶磁器産業の発展

明治の初め頃、大曽根のある東・北区周辺には絵付け工場など陶磁器の工場が増え始めていました。

中央線と瀬戸電が敷かれたことによって、瀬戸焼・美濃焼が大量に名古屋に輸送されるようになり、名古屋でそれらを絵付けなどで仕上げて製品化し、全国各地へ大量出荷が可能となりました。その結果、この地方の陶磁器生産が、全国生産の4割近くを占めるようになりました。

また、1907年(明治40)名古屋港が開港し、海外貿易を行う商社が多く設立され、また、直接海外への輸出を扱う陶磁器関係の業者も現れ、陶磁器業界の海外貿易が盛んになりました。

お堀電車の誕生

1906年(明治39)「瀬戸電気鉄道」へ名称変更。同年、瀬戸電気鉄道(矢田から大曽根)開通。

1911年(明治44)中央西線大曽根駅設置。大曽根周辺にとって待望の国鉄の大曽根駅が設置されます。

これに合わせて瀬戸電は、同年5月、大曽根から土居下までの外濠線を開通させ、同年9月、さらに外濠線が伸びて土居下から御園駅(堀川駅)まで開通となりました。

大曽根駅からは瀬戸電外濠線という名称で、お城の外濠(外堀)を通る路線を敷き、「お堀電車」を開通させました。

陶磁器産業の飛躍の時代に走るお堀電車

外濠線の開通によって、沿線に製陶・絵付け工場が多くなり集中することとなりました。

終点の堀川駅からは、船によって堀川を通って、大量の陶磁器が名古屋港へ運ばれ、世界に向けて輸出されてゆきました。

大正末期には、名古屋港からの陶磁器製品の輸出額は、全国シェアの6割を占め、日本一となったそうです。

当時のお堀電車は、生産地から直接海運につなぐ重要な存在であったと思われます。

お堀電車の廃止

出典:国土地理院 空中写真(1979年-1983年)

その後、自動車交通の発達によって、陶磁器は工場からトラックで直接名古屋港へ運べるようになったため、1976年(昭和51)この地方の陶磁器産業を支え続けた「お堀電車」は廃止されました。

外濠線はルートを栄方面に変更し、名古屋城の外堀の地下へ潜り、南へ伸びて、久屋大通公園の地下の終点栄町駅へと変更されました。

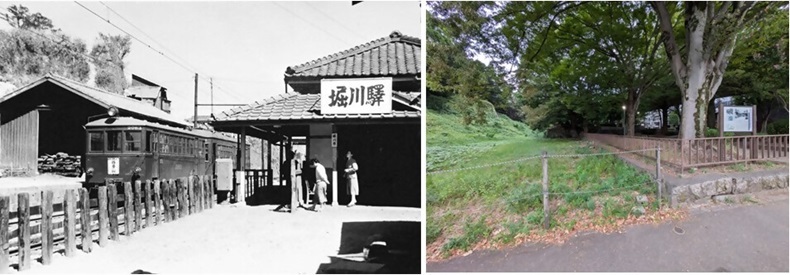

お堀電車の痕跡

駅へ降りて手すりとゆく手すりと階段が残っています。

右:かつて堀川駅があったところ

-

お堀電車

中区の歴史紙芝居「お堀電車」 -

中区歴史銘板のご案内

中区歴史銘板「かつてここから見た瀬戸電堀川駅」

このページに関するお問い合わせ

中区役所 区政部 地域力推進課 地域の魅力向上・多文化共生の推進担当

電話番号:052-265-2228 ファクス番号:052-261-0535

Eメール:a2652220@naka.city.nagoya.lg.jp

中区役所 区政部 地域力推進課 地域の魅力向上・多文化共生の推進担当へのお問い合わせ