区長の部屋(平成27・28年度)

熱田区長からのメッセージを掲載しています。

平成29年3月【最終章】

お世話になりました・・・

最初からお別れのごあいさつで恐縮ですが、この3月末をもって定年退職いたしますので、この「区長の部屋」も私の執筆としては最終章となります。これまで拙文をお読みいただいた皆様には、深く感謝申し上げます。

ありがとうございました。

熱田区長としての2年間、あまり振り返ることもなく走り抜け、皆様にはご迷惑・ご苦労・ご心配ばかりをおかけしてしまったのではないかと、自責の念にとらわれながらも、忙しくも楽しく充実した2年間を過ごせたのはまさに地域の皆様、関係団体の役員の皆様、教育機関や関係公所(署)、職員のおかげと改めて感謝申し上げます。

区政運営を振り返って

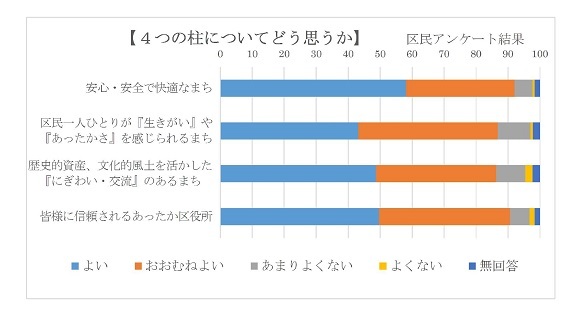

「住みたくなるまち 訪れたいまち あったか熱田」を目指して、区政運営方針に掲げる4つの柱「安心・安全で快適なまち」「区民一人ひとりが『生きがい』や『あったかさ』を感じられるまち」「歴史的資産、文化的風土を活かした『にぎわい・交流』のあるまち」「皆様に信頼されるあったか区役所」の推進に向け、区役所全体として頑張ってきたつもりではありますが、どれだけ貢献できたのかは昨夏に調査した区民アンケート結果から推測できるのではないかと思います。

8割、9割の方から「よい」または「おおむねよい」という評価を頂いたわけですから、素直に喜んでよいかとも思いましたが、そこは少し謙虚にとらえ、「よくない」と「あまりよくない」が1割近くもいらっしゃるということに注目したいと思います。

行政という立場である以上、この1割という数字を限りなくゼロに近づけることが大事ではなかったのかと、難しいことですがさらに検討する余地があったかなと考えております。

都市のレジリエンスについて

さて話は飛んで、まちづくり・自治体運営において今、求められていること、昨年9月の「区長の部屋」にも登載した言葉『レジリエンス』についてひとこと。

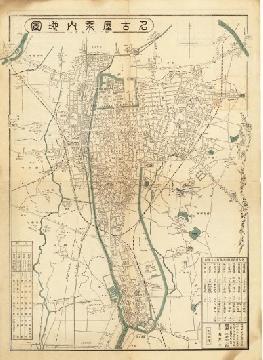

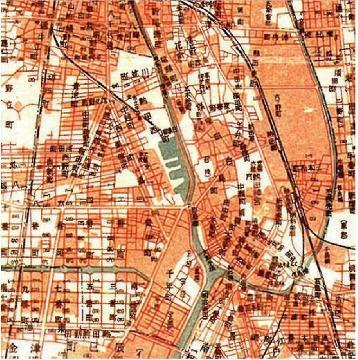

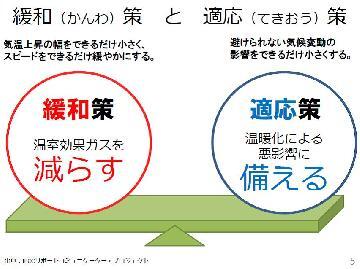

左の図は今年1月に「熱田から発信する環境メッセージ2 -都市のレジリエンス-」という演題で私が講演した時の一枚のスライドです。

都市・自治体には様々な外圧・外乱が降りかかるもの。

それらに耐えられるまちづくりをすること、いったん機能が失われてもすぐに復活できることが大切であるとしたくだりです。

都市に限らず我々人の生活においても、様々な変化・外圧・外乱に見舞われます。

それに打ち負かされることなく生き延びていくこと、打ちのめされてもすぐに復活できることにはそれなりの準備・予防・体力が必要なのだともいえます。

まちづくりにおいて、経費を掛けハード的な整備を行えば確かに対応策も充実できるでしょう。しかし切りがありません。

講演時にも言いましたが、ハード整備ではなくソフト改良によって乗り切ることがこれからのまちづくり・人づくりには大切なことと思います。

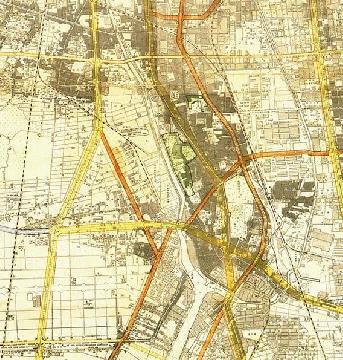

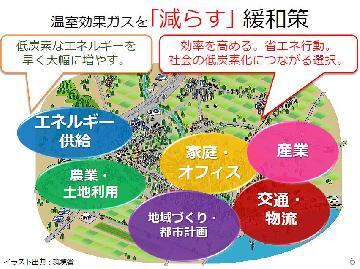

この図は同じ講演時、使ったスライドです。

防災対策における考え方として使ったものですが「自助・共助・公助」という言葉があります。

ここでは特に「共助」にポイントを絞ります。

自らの才能・能力では対応しきれなかった場合は、「共助」つまり家族・同居人だけでなく、近くの他人、ご近所さんどうし、町内会における助け合いで対応するというものです。

少子高齢化の進む中、地域コミュニティの崩壊、孤立化、隣は何をする人ぞ、などと言われるこの時代だからこそ、その考えを改め、今こそ地域コミュニティを強固・強靭なものにしておくことが「安心・安全・あったかさのあるまち」に必要になると思います。

日頃からのご近所さんとのおつきあい、助け合いの精神がいざというときの力(地域力ともいう)となって発揮できるというものです。

区役所でも、さまざまな取り組みを通じて「地域における支え合い」を支援し、自助・共助の精神が宿っていくよう努力してまいります。

高度成長時代とは違い成熟した社会、いや成熟しきった社会における地域・人付き合いの在り方をもう一度見直す時に差し掛かっていると思います。

レジリエントなまち、力強さ・しなやかさ・復元できる力を持ったまちづくりがこれからの熱田を支えていくことになるでしょう。

これからのまちづくりについて

いま、熱田区は大変熱く盛り上がってきていると思っています。

昨年は熱田ライオンズ様のご支援を頂き、記録映画『熱田物語』を完成・上映することができ、大きな反響をいただきました。

また、熱田由来の老舗名店等の若き経営者たちが集う『宮宿会』による神宮参道、秋葉山境内における“朔日市”の定例開催。

そして今年は熱田区制80周年の節目。熱田ブランド、キーフレーズの策定。さらには名鉄神宮前駅周辺の再開発の動き。

「にぎわい・交流のあるまち」をめざす熱田区としては、まさに100周年に向けた千載一遇のチャンスではないかと、気持ちが高揚して参ります。

地域や各種団体の役員の皆様をはじめ、多くの方々の熱田を思う気持ちの強さと相まって、1900年の歴史を携えてきたこの熱田をさらに大きく飛躍させることのできる時が到来したと感じています。

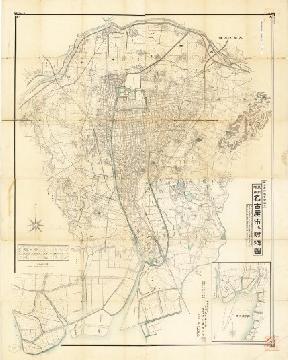

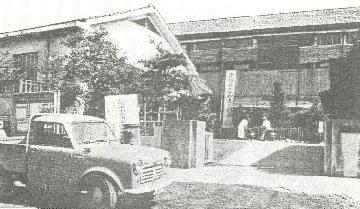

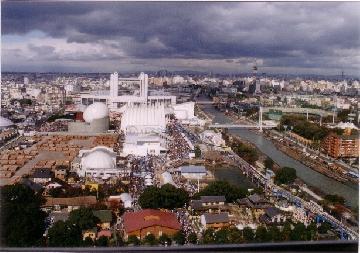

左の写真は熱田区役所南側空き地及びその周辺、区長室から見た風景です。

かつて幾度となくまちづくりの手法が探られてきましたが、実現に結びつかなかったことが悔やまれております。

しかし今、まちづくりの新たなる風が吹いてきていると感じております。

そんなとき2月20日に「あつた宮宿まちづくりビジョン」懇談会が開催されました。

『あつた宮宿会』が市の助成を受け、熱田神宮界隈のまちづくりビジョンづくりとして進めてきた事業の成果報告の場です。

そこで「熱田神宮駅前地区まちづくり協議会」(仮称)の設立について、地域と行政に向けての提言を頂きました。その場では参加者からの熱いご意見・応援の言葉が発せられ、この地区のまちづくりに関する機運の盛り上がりも感じ取ることができました。

ぜひともこのチャンスをいかし、区民、関係者の悲願でもあるこの地区の活性化・まちづくりが実現化できればと思っております。

それが今後迎える区制100周年につながっていくものと信じております。

皆様には、引き続き、このまちづくり事業に応援の手を差し伸べて下さることをお願い申し上げます。

自分としても、現役最後の一日までできることを最大限やり遂げ、次につないでまいります。退職後は、外から熱田区を見守り、応援してまいりたいと思っております。

熱田区が、「住みたくなるまち 訪れたいまち あったか熱田」として発展していくことを心から願い、後進に道を譲り、この部屋を去ることといたします。

熱田区の皆様、本当にお世話になりました。

ありがとうございました。

平成29年3月 熱田区長 浅井 愼次

平成29年1月

“熱田”―過去から現在、未来へ引き継がれていくもの―

あけましておめでとうございます。

区民の皆様におかれましては、健やかに新年を迎えられたこととお慶び申し上げます。

悠久の歴史

新しい年を迎え、熱田神宮とその周辺は大変なにぎわいを見せていました。

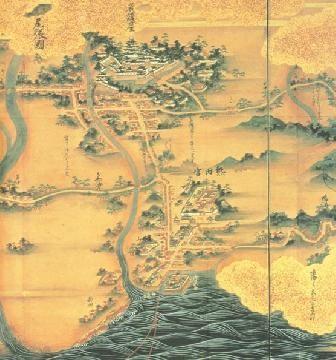

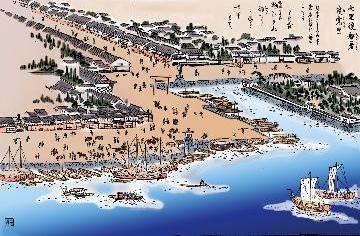

“熱田”の地は、古代から、熱田社の門前宮まち、湊(港)まちとして栄えてきました。徳川家康の清州越しと名古屋城築城から始まる名古屋の城下町よりも古く、東海道の整備後は、“宮宿”としてますます繁栄しました。名古屋は、熱田のまちと、名古屋城とその城下町が骨格となって拡大したまちなのです。

1900年以上の歴史を有する熱田神宮。多くの人々が訪れるのを見ていると、熱田の地は、名古屋を中心とするこの地方の礎なのだなと改めて思います。

熱田区制80周年

今年は、昭和12年(1937)に熱田区が誕生して以来、80年の節目の年となります。昨年の区民の皆様へのアンケート調査で、80周年に関連するご質問をいくつか行いました。

『区制80周年を知っていましたか?』の問いに対しては、残念ながら、多くの方が知らなかったという結果となりました。現在、広報なごや、区ホームページ、懸垂幕の掲示、横断幕の活用など、さまざまな方法で80周年のPRに努めているところです。

『熱田区の印象について良いと思いますか?』の問いに対しては、9割近くの方から肯定的なご意見をいただくことができました。その理由として、「公共交通の便が良いまち」と「歴史・伝統が感じられるまち」が、最も多い理由となりました。

『100周年を見据え、熱田区を次世代につなげていくために必要なものは?』の問いに対しては、「住環境の向上、安心安全に暮らすことができるまちづくり」、「観光スポットの魅力向上」、「伝統祭事や行事の実施、情報発信」、「子ども達への熱田の歴史や文化の継承」と続きました。

今回の調査結果も踏まえ、区制80周年、そしてその先の未来へつなげていけるよう区政運営に取り組んでまいります。

「熱田ブランド」元年

熱田区役所では、名古屋学院大学と協働して、“熱田という地域そのものをブランド化しよう”という取り組みを進めております。

区民の皆様が「誇りや郷土愛」をもって住み続け、さらに、“熱田”が区外の方からも「憧れをもって注目されるまち」として発展していくことを目指すものです。

これまで各種アンケート調査の実施やシンポジウム、懇談会の開催など、研究検討を進めてまいりました。

名古屋学院大学からは、『熱田にはさまざまな資産があるが、それらがブランド化されていない(地域の資源間の結びつきの弱さと情報発信力の弱さ)』という分析結果から、今後の方策として、「資産の価値化と強化(資産の巡り)」と「情報発信の強化」という提言をいただきました。

ブランド懇談会におきましても、ご参加の皆様から、「悠久の歴史を次世代につなげることが大切である。」等々、貴重なご意見をいただきました。

こうした調査結果やご意見ご提言や踏まえ、熱田ブランドのコンセプトづくり、熱田ブランドの発信に向けて取り組んでいるところです。

大変長い歴史を持つ“熱田”には、古代から受け継いだ歴史や文化、自然があります。そして熱田の地に住んでおられる方々の志があり、ものづくり産業や交流交易の拠点として大いに繁栄した歴史もあります。そして、その志は、現在、“熱田を盛り上げていこう”“次世代へつなげていこう”という、新たな取り組みへとつながっています。

こうした3つの輪が重なった部分すべてを抱合するものが「あつた」で、まさに熱田を象徴する「熱田ブランド」のコンセプトです。過去から現在、そして未来へと引き継がれていく「あつた」のすべてが「熱田ブランド」です。

取り組みの一つとして、この「あつた〈熱田ブランド〉」を端的に言い表すことができるようなキーフレーズを作成し、そのキーフレーズを利用して熱田の魅力を発信していくことを考えております。

ブランド懇談会でのご議論を踏まえ、キーフレーズ候補案(5作品)を作成し、現在、区民の皆様による投票を行っております。

是非ご協力をいただきますようお願い申し上げます。

熱田区が輝かしい未来に向かって歩み続け、皆様方から愛されるまちとなるよう職員一同で取り組んでまいります。

本年が、皆様にとりまして健やかで実りの多い年となりますことを心からお祈り申し上げます。

平成29年1月 熱田区長 浅井愼次

平成28年12月

熱田の“若い緑” 白鳥庭園

開園25周年、四半世紀を迎えた白鳥庭園

白鳥庭園は、濃尾平野をつくった木曽川水系の自然をモチーフにした「池泉回遊式庭園」です。本格的数寄屋建築の茶室「清羽亭」を有し、敷地面積は3.7ha(一万一千坪)、鑑賞池の面積は5576平方メートル、東海地方最大級の規模を誇ります。

名古屋の発展、人々の暮らしを支えて来た“名古屋の母なる川 堀川”を挟んで、対岸にヤマトタケル伝説の白鳥古墳を眺めるロケーションにあります。

白鳥庭園は、今年、開園から25周年、四半世紀を迎えました。

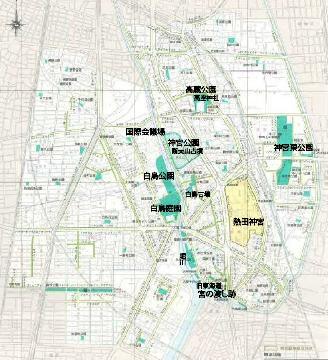

白鳥庭園のある熱田区は、都会の喧騒から離れて神秘的なたたずまいを見せる熱田神宮の森や、神宮公園(断夫山古墳)、神宮東公園、高座結御子神社、白鳥古墳、白鳥庭園等で、“緑の回廊”ができ、区の中央を“堀川”が流れる、“緑と水の豊かなまち”です。

区民の皆様へのアンケートでも、区の印象をお聞きすると、『自然が豊か』という回答が上位にあります。熱田区の緑は、緑被率の数字としてはとりわけ高いわけではありませんが、熱田神宮の森をはじめまとまった大きな緑があり、そこから『自然が豊か』というイメージがあるのかなと考えております。

熱田神宮の森をはじめとする熱田の緑は、名古屋でも代表的な緑の一つであり、“悠久の緑”として、熱田の歴史と共存一体の関係にあります。そうした長い歴史を持つ熱田の緑の中で、白鳥庭園の緑は“伸び盛りの若い緑”と言えるかもしれません。

歴史と風景の「水の物語」―白鳥貯木場の歴史―日本庭園築造工事とデザイン博

1980年代の半ばまで、白鳥庭園から国際会議場に至る一帯は大規模な貯木場でした。名古屋城築城に際して、福島左衛門太夫正則が堀川を開削するに当たり、材木置場や船置場として掘られた大池が始まりです。

江戸時代、伐採された木曽の御用林は、筏に組まれて木曽川-伊勢湾-堀川を経由して名古屋の城下町へと運ばれました。その際、熱田湊(宮の渡し)から上流800m地点の白鳥貯木場一帯で集積、製材されました。

白鳥庭園は、築山を御嶽山に見立て、そこを源流とする流れを木曽川とし、伊勢湾へ注ぎ、熱田湊(宮の渡し)、そして白鳥に至る、歴史と風景の「水の物語」をテーマとしているのです。

1980年代、貯木場としての役割を終えた後、白鳥貯木場のあった一帯は名古屋市に譲渡されました。跡地利用の検討が進められる中、日本庭園づくりの構想が立てられ、各種工事やそれに続く整備と、さまざまな工夫を凝らして日本庭園となったものです。

現在の姿からは想像できないと思いますが、白鳥庭園に当たる当時の貯木場の南部のエリアでは、昭和56年(1981)から昭和58年(1983)の間、ごみの埋立て工事が行われました。

埋立て工事の終了に続いて、昭和62年(1988)にかけて、日本庭園としての築造工事が行われました。水源には、名古屋市工業用水道が使用されました。

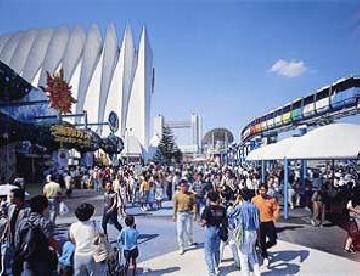

そして、平成元年(1989)に開催されたデザイン博覧会で、日本庭園の一部が開場し、博覧会期間中、多くの来観者に親しまれました。

にぎわい・交流、文化活動、環境への配慮

デザイン博の終了後、2年間にわたる整備を経て、平成3年(1991)4月、白鳥庭園がオープンしました。

白鳥庭園では季節ごとに花が咲き、見頃を迎え、日々多くの人々が訪れています。観月会や雪吊り、ライトアップなど、様々なイベントも開催され、好評を博しています。多くの文化活動にも利用されており、毎月第3水曜日に清羽亭で開催される「白鳥寄席」も人気を呼んでいます。

白鳥の地では、デザイン博の後、「ごみ非常事態宣言」や、“自然の叡智”をテーマとした「愛・地球博」を経て、平成22年(2010)に「COP10(生物多様性条約第10回締約国会議)」が、国際会議場で開催されました。

COP10を契機に、隣接する名古屋学院大学では、みつばちプロジェクトをスタートさせ、大学の屋上で養蜂を始めました。これに対し、その主な蜜源となる白鳥庭園では、プロジェクトの応援とおいしい蜂蜜のために、農薬を使わない庭園管理に着手し、現在も続けられています。

10月、白鳥庭園で“エシカル・デー”のイベントが開催されました。このイベントは、COP10で、地球規模での多様な命のつながりや、地域と世界の問題が関連しあっていることに気づき、美しく健やかな地球を次世代へ受け継げるよう、“エシカルEthical(思いやり)”の理念で、自分たちでできることをやってみよう、というものです。

エシカル・デーでは、フェアトレード商品などの販売やイベントのほか、名古屋学院大学と愛知商業高校、それぞれの養蜂の主な蜜源が白鳥庭園と徳川園であることから、どちらの蜂蜜がおいしいかを競う、はちみつ対決も行われました。

COP10の理念や志が引き継がれ、こうした取り組みが続けられていることは、とても意義深いことだと思います。

風景の成熟と生物多様性の醸成

白鳥庭園は、開園から25年の歳月を経て、樹木もずいぶん大きく育ち、風景がだんだんと成熟してきたことを感じます。

熱田区にお住いの方で、10年近くにわたって白鳥庭園の写真を撮り続けておられる方がみえます。その方によると、チョウやトンボなどの昆虫や鳥類等、生き物の種類も増えてきているとおっしゃってみえました。

日本庭園というと、しっかりと管理され、手入れの行き届いたイメージがあります。白鳥庭園では前述のとおり無農薬の庭園管理に挑戦するなど、環境にも配慮した庭園づくりを目指しているそうです。

そうした努力も相まって、白鳥庭園は、風景の成熟とともに生物多様性も醸成されてきているのかもしれません。

(写真 飯田康博さん/モノサシなごや)

今回は、開園から25周年、四半世紀を迎えた白鳥庭園のお話をさせていただきました。

名古屋、熱田の重要な観光スポットであると同時に、都市の貴重な緑である白鳥庭園の将来を楽しみにしております。

平成28年12月 熱田区長 浅井愼次

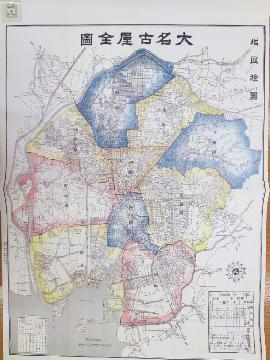

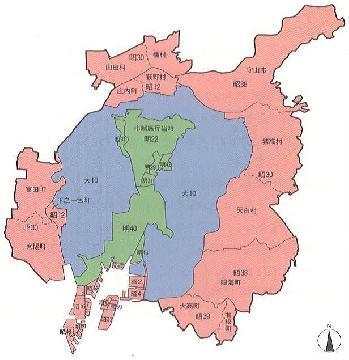

平成28年10月

「平成29年(2017)10月 熱田区制80周年」

大変長い歴史を有する“熱田”の地ですが、来年(平成29年・2017)10月1日、熱田区は区制80周年を迎えます。

明治40年(1907)、当時の熱田町と名古屋市との合併があり、翌明治41年(1908)、4区制の施行により南区の一部となり、昭和12年(1937)、10区制の施行によって「熱田区」が誕生して以来、80年を数えるものです。

今回は、「熱田区制80周年」に向けて、主に区に関わる出来事を中心に、熱田の歴史を振り返ってみたいと思います。

1900年以上の歴史を持つ熱田の地。古(いにしえ)の時代から、熱田神宮の門前宮まち、漁業と海運の港(湊)まち、人や物、文化の交流の要衝として栄えてきました。

江戸時代になると、東海道41番目の宿場まち「宮宿」から桑名へ渡る「宮の渡し(七里の渡し)」も開かれました。

“名古屋の城下町”と、経済の一大中心地であり町人としての誇りが保たれた“熱田”は、堀川と本町通で結ばれ、それぞれの特色を持ちつつ大いに繁栄しました。尾張藩においては、熱田奉行に加え、熱田船奉行、白鳥に材木奉行を置いて熱田の地を統治していました。

明治2年(1869)、尾張藩は名古屋藩と改称され、明治4年(1871)、廃藩置県により名古屋藩に替わって名古屋県が設立され、翌明治5年(1872)、尾張と三河を所管する愛知県と改称されました。愛知県は6つの大区に分けられ、熱田は名古屋と合わせて第1大区となりました。この頃の熱田は、戸数3,300余、人口12,800人余と言われています。

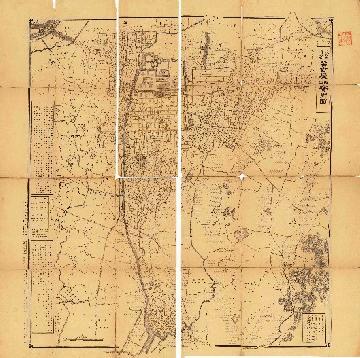

(市政資料館)

明治11年(1878)、郡区町村編成法により、名古屋は名古屋区となり、熱田は熱田村として愛知郡管内となり、ここでいったん名古屋と離れることとなりました。

当時の愛知郡役場は熱田の地に置かれ、熱田が愛知郡の中心であったことがわかります。(明治11年に熱田伝馬町正覚寺に仮設、明治13年に熱田市場町に移転(大正7年まで)。)

そして明治22年(1889)10月1日、市制町村制により、名古屋市が誕生しました。(戸数48,000余、人口157,400人余、面積13.34平方キロメートル)。

熱田は、神戸町や市場町、旗屋町など16町と西熱田村との合併によって熱田町が誕生しました。この頃の熱田は、戸数4,500余、人口17,200人余と言われています。この時の熱田町役場は、市場町の愛知郡役場から少し南にありました。(明治23年に中瀬町に移転。)

(東西熱田村の分立(明治11)、東熱田村と東古渡村との合併(明治22)、東熱田村の熱田町への編入(明治31)。)

明治30年代後半に入り、愛知県と名古屋市が進めていた築港事業に絡み、名古屋市と熱田町との合併問題が台頭しました。

この時、熱田町側では、『1800年余という古い歴史を持つ熱田が、わずか300年余の歴史しか持たない名古屋に編入されることは甚だ納得できない。むしろ名古屋こそ熱田に編入されるべきものである・・・。』という反対論が喧しかったと伝えられています。

熱田町議会は、名古屋市との合併に対し全会一致で反対を決議しましたが、時代の趨勢の中で、結果的には合併を認めざるを得ないこととなり、明治40年(1907)6月1日をもって、熱田は名古屋市に編入されることとなりました。明治維新当初、名古屋に加わり、明治11年に分離して以来29年ぶりのことでした。

「宮の渡し」(七里の渡し)として長い歴史を有する熱田港(湊)は、名古屋港と改称されました。(東海道宿駅制度の整備、元和2年(1616)と言われています。)

この頃の熱田は、戸数7,200余、人口31,000人余、面積約1.26平方キロメートル(明治40)。編入に際し、熱田中瀬町にあった旧熱田町役場は、市役所出張所となりました。

熱田町の合併に続いて、南部臨海地や埋立地も名古屋市に編入され、名古屋市は、名実ともに臨海部を有する大都市となり、戸数81,000余、人口350,000人余、面積約32平方キロメートルとなりました(明治40)。

またこの年、南大津通を伸ばして熱田に結ぶ熱田街道(大津町線)も整備されました。

(市政資料館)

翌明治41年(1908)、市域の拡大に伴い区制(4区)が敷かれることとなり、〈東・中・西・南〉の4つの区役所が設置されました。

熱田の町は、南区という区名を冠することとなり、南区役所は、熱田中瀬町の市役所出張所に置かれました。(大正10年に森後町に移転。)

“熱田”という名前が消えてしまったわけですが、熱田の町は、「熱田白鳥」「熱田伝馬」「熱田大瀬子」というように、18のすべての町名に“熱田”の文字が冠として付けられました。これは、伝統ある“熱田”を存続させたいという当時の皆さんの“熱い思い”があったからです。

そして昭和12年(1937)10月1日、10区制〈千種・中村・昭和・熱田・中川・港〉の施行により、現在の熱田区が誕生しました。明治40年の名古屋市編入以来、30年ぶりに“熱田”の名前が復活しました。この時の庁舎は、旧来の熱田森後町の南区役所1階を熱田区役所とし、2階を南区役所とする変則的なものでした。

この頃の熱田は、世帯数18,500、人口89,400人、面積7.10平方キロメートル。明治期以降の木材にまつわるものづくり産業(時計や鉄道車両、航空機など)の中心として栄えていました。

(名古屋市245,200世帯、人口1,186,900人、面積160.14平方キロメートル(昭和12)。)

その後、昭和区と熱田区のそれぞれの一部から瑞穂区が誕生したのをはじめ、区の誕生(12区制〈北・瑞穂〉(栄区、昭和19年から20年)、13区制〈守山〉、14区制〈緑〉、16区制〈名東・天白〉)や変更、編入等の多くの変遷がありました。

単純に比較することはできませんが、現在の熱田区は、世帯数32,149、人口66,097人、面積8.20平方キロメートル、(名古屋市1,071,593世帯、人口2,304,546人、面積326.45平方キロメートル)となっています。(平成28年9月)

さて、熱田区が誕生した昭和12年(1937)とは、どんな年だったのでしょうか?

日中事変(盧溝橋事件)がおき、日独伊三国防共協定が調印されるなど、世界大戦に進んでいた時期です。

名古屋市では、戦前の日本で開かれた最大の博覧会「汎太平洋平和博覧会」が開催されました。さらに、東洋一と謳われた旧国鉄名古屋駅の完成、これも東洋一と言われた東山動植物園の開園、桜通の開通、旧国鉄中央線鶴舞駅の開設、市電の「東山公園-築地口」間の延長などがありました。

熱田区では、六番の地に、名古屋の中小企業の技術革新を支えることとなる名古屋市工業指導所(現工業研究所)も創設されました。

ものづくりのまちとして活況を呈し、名古屋の繁栄を支えていた熱田ですが、戦中、軍需関連工場が多くあったこともあり、空襲によって大きな被害を受けました。多くの命が失われ、貴重な文化財もその多くを焼失しました。戦後、復興都市計画を受け、東西に国道1号、南北に国道19号が整備されるなど、戦災とその後の復興事業(土地区画整理)で、熱田はその姿を大きく変えることとなりました。

焼失してしまった区役所も、区民の有志による「熱田区役所復興委員会」が組織され、区民の皆様の寄付と市費によって、昭和22年(1947)12月、玉の井町に木造2階建ての区役所庁舎を建設移転しました。

昭和24年(1949)には、寛永10年(1633)以来の歴史を有する「熱田魚市場」が整理統合され、中央卸売市場(本場)も開設しました。

昭和34年(1959)、名古屋市は「市制70周年」を迎えました。市民のシンボル「名古屋城」も再建竣工されました。

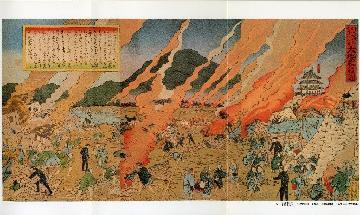

同年9月26日、伊勢湾台風の襲来がありました。古来、熱田の地は、中央が熱田台地、西は堀川以西の低地、東は新堀川(旧精進川)流域の低地、南は熱田港(湊)で、繁栄の反面、幾多の災害に遭遇してきましたが、伊勢湾台風は、貯木場からの材木の流出も相まって、史上最大の被害をもたらしました。

この日は、旗屋二丁目に、鉄筋コンクリート造・地上4階・地下1階の先代の区役所庁舎が完成移転した日に当たりました。竣工式早々、災害対策と避難者の方を収容する施設となったという歴史があります。

昭和39年(1964)、東海道新幹線の開業、東京オリンピックの開催、昭和45年(1970)、大阪での日本万国博覧会の開催と、日本が高度経済成長期を迎える中、名古屋市は、昭和44年(1969)、「名古屋市制80周年」を迎え、人口200万人を突破しました。昭和37年(1962)に科学館、昭和47年(1972)に市民会館、昭和52年(1977)に博物館がオープンしました。

熱田区では、昭和44年(1969)、六野に名古屋市体育館が開館しました。昭和46年(1971)、地下鉄「金山―名古屋港」間が開通し、日比野・六番町の両駅が設けられました。昭和49年(1974)には、地下鉄「金山―新瑞橋」間が開通し、西高蔵・神宮西・伝馬町の各駅が設けられました。

昭和54年(1979)からは、「神宮東地区総合整備事業」がスタートしました。(平成8年度まで)

昭和58年(1983)には、「時の鐘」が宮の渡し公園に復元されました。「時の鐘」は、寛永2年(1625)に犬山城主の成瀬正虎が、熱田湊(宮の渡し)に設置した由緒あるものです。

昭和59年(1984)、熱田社会教育センター(生涯学習センター)開館。昭和60年(1985)、秋葉アンダーパスが竣工しました。

昭和62年(1987)3月には、堀川に架かる御陵橋が竣工、そして、同年10月、「熱田区制50周年」を迎えました。区制50周年を記念し、熱田区のシンボルマークも決定されました。

熱田区のシンボルマーク(昭和62年3月30日制定)

〈アツタの“ア”をデザインしたもの。上部の矢先で区の発展を、下部の円形で区民の連携と和を表す。〉

続いて、平成に入ってからの熱田区に関係する主な出来事を見てみましょう。

平成元年(1989)、「名古屋市制100周年」の年に、白鳥会場をメイン会場として、「世界デザイン博覧会」が開催されました。

この地の歴史は、名古屋城築城に際し、福島正則が堀川を開削するに当たって掘られた大池(「太夫堀」)に遡ります。(慶長15年(1610)堀川開削着手から寛永6年(1629)白鳥貯木場完成。)

市制100周年熱田区記念事業の実施に合わせ、熱田区の「区の木(クロガネモチ)、区の花(ハナショウブ)」も決定されました。

- 平成元年(1989)3月 熱田記念橋竣工

- 平成元年(1989)7月 金山総合駅オープン

- 平成元年(1989)7月 世界デザイン博覧会開催(7月15日から11月26日)

- 平成2年(1990)4月 国際会議場オープン

- 平成3年(1991)4月 白鳥庭園開園

- 平成6年(1994)10月 国際会議場全館供用開始

- 平成9年(1997)1月 堀川プロムナード「白鳥橋-御陵橋」間完成(熱田記念橋上流は8月完成)

- 平成9年(1997)10月 「熱田区制60周年」

- 平成11年(1999)2月 名古屋市ごみ非常事態宣言

- 平成11年(1999)2月 金山南ビル竣工 (全日空ホテル、ボストン美術館、都市センター)

- 平成12年(2000)9月 東海豪雨

- 平成13年(2001)10月 熱田区役所等複合施設(区役所・図書館・文化小劇場) 完成移転

- 平成14年(2002) 白鳥地区総合整備事業終了(昭和62年(1987)から)

- 平成16年(2004)10月 地下鉄名城線環状化

- 平成17年(2005)2月 中部国際空港開港

- 平成17年(2005)3月 愛・地球博覧会開催(3月25日から9月25日)

- 平成18年(2006)4月 南養護学校が三本松町へ移転

- 平成19年(2007)1月 名古屋学院大学日比野キャンパス完成移転

- 平成19年(2007)4月 名古屋学院大学白鳥キャンパス完成移転

- 平成19年(2007)10月 「熱田区制70周年・旧熱田町名古屋市編入100周年」

- 平成22年(2010)9月 高速道路4号東海線「山王JCT-六番北」間開通

- 平成22年(2010)10月 生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)が国際会議場で開催

- 平成25年(2013)11月 高速道路4号東海線「六番北-木場」間(全線)開通

- 平成26年(2014)11月 持続可能な開発のための教育に関するユネスコ世界会議(ESD)が国際会議場で開催

平成に入ってからの出来事も多岐にわたります。とりわけ、近年の都市整備の契機となったデザイン博の開催とその後のまちづくりが印象に残ります。

そうした中、名古屋学院大学の移転開学は、熱田区にとって大きなものであったと思います。地域防災への積極的な関与や、南熱田荘の自治会インターンシップ事業、“あつた宮宿会”の活動をはじめとするまちの魅力づくり等々、地域課題の解決に向けて、名古屋学院大学との連携協力(「地(知)の拠点整備事業」(COC事業))は欠かせないものとなっています。

以上、手持ちの資料を使って、限られた範囲で駆け足で見てきましたので十分でないところもあるかと思いますが、“熱田”の地が、いかに多くの歴史を持っているか、改めておわかりいただけると同時に、歴史が重層的に存在している、過去の歴史が今に繋がっていることを感じていただけると思います。

去る10月7日、区民の皆様とともに記念すべき節目の年を祝い、にぎわい・交流のある魅力あるまちづくりを進めるため、80周年記念事業の実行委員会を立ち上げました。

10月9日の熱田区民まつりでは、区制80周年に向けた企画として、ステージで「熱田区への愛を」テーマにした大声コンテストを行い、参加の方々から、『熱田区、最高!』や、『こんないいまち“あつた”のか!』など、熱田区への愛を叫んでいただきました。

また、職員による手づくりブースでは、古い写真の展示や熱田にちなんだゲームで、大勢の子どもさんや大人の方に楽しんでいただきながら、区制80周年をPRしました。

冒頭、熱田が名古屋に合併した際のいきさつをご紹介しましたが、熱田の地に対する“熱い思い”というものは、現在も変わることなく、DNAとして引き継がれていることを強く感じます。その思いが、80周年そして100周年へと、次世代の皆さんに引き継がれて欲しいと願っております。

区制80周年に向け、熱田区へのふるさと意識を高めていただくとともに、熱田区の歴史が感じられ、区民の皆様の交流が図られるような事業を検討してまいります。

引き続き、ご理解ご協力をいただきますようお願い申し上げます。

平成28年10月 熱田区長 浅井愼次

平成28年9月

「都市のレジリエンス」

“レジリエンス”(resilience)とは、一般的には、「(困難に)負けない」という意味の言葉です。精神医学や心理学では、「ストレスや逆境に対応したとき、それに対応し克服していく能力」を言いますが、ここ数年、「防災力」と同義語的に使われるようになりました。

本年4月に発生した熊本地震は、“都市が持続的に発展していく”(sustainable development)ためには、“災害等からの復元力、強靭性”という〈都市のレジリエンス〉が重要なことを改めて印象付けました。

今回は、7月に開催された熱田区一新会総会における講演「気候変動と防災力、都市のレジリエンス」の内容をもとに、熱田、名古屋がこれからも持続的に発展していくことができるよう、〈レジリエントなまちづくり〉について、考えてみたいと思います。

講演では、まず、名古屋大学大学院環境学研究科 持続的共発展教育研究センターの杉山範子特任准教授から、「気候変動と都市のレジリエンス」と題し、気候変動(地球温暖化)問題について、➀地球温暖化は何が問題なのか、➁その原因は何か、➂地球温暖化に挑むために何をすればよいのか、お話をしていただきました。

『気温や降水量の“記録更新”は恐ろしいこと。私たちがこれまで経験したことのない気象現象が起こっているということで、気候が変わっている証拠である。現状以上の対策をとらなかった場合には世界の平均気温は、21世紀末に最大で4.8℃上昇する。』という予測(1986~2005年を基準とした21世紀末の変化)が紹介され、さらに予測を踏まえた『2100年 未来の天気予報』を披露していただきました。

そして、パリ協定(2015年)をはじめとする気候変動(地球温暖化問題)に関する国際交渉の歴史の紹介の後、

『温暖化自体を止めることはできないと考えているが、気温上昇の幅をできるだけ小さく、スピードをできるだけ緩やかにする〈緩和策〉と、温暖化の影響をできるだけ小さくする〈適応策〉をとることができる。』

『〈緩和策〉は、温室効果ガスを減らすことが必要。例えば、エネルギー供給において低炭素なエネルギーを早く大幅に増やすことや、家庭やオフィス、産業、交通物流、農業、都市計画などの分野で、効率を高めたり、省エネ行動、社会の低炭素化につながる選択をすることなどが挙げられる。

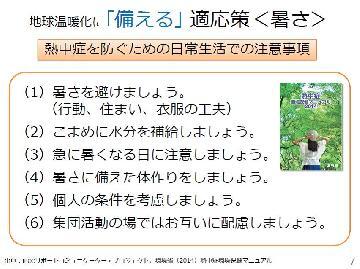

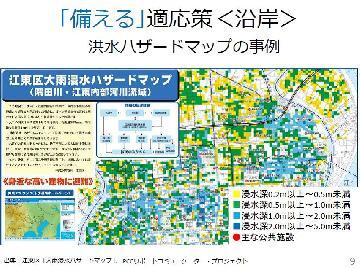

〈適応策〉は、温暖化による悪影響に備えることで、熱中症を防ぐための日常生活での注意事項や、新しい栽培技術の導入や品種の改良、洪水ハザードマップの作成などの例がある。

こうした温暖化に関連したリスクに対してあらゆる場所で有効な〈適応策〉はなく、地域ごとに〈適応策〉を講ずる必要がある。』

と述べられました。

『“レジリエンス”とは、もともとは心理学や医学、教育などの分野で使われていた言葉で、“回復力、立ち直る力、復活力”とか、“復元力、弾力(性)”という意味。近年、環境や防災の分野でも使われるようになったものである。

“環境レジリエンス”は、気候変動によるリスクと大規模自然災害とが複雑に関係している。これに対しては、個々人の対策のみでなく、まちづくりとしての対策を進めていかなくてはならない。

〈適応策〉のためのアプローチには、科学主導型とコミュニティ主導型があるが、これからはコミュニティが主導して〈適応策〉をつくっていくことが大切である。』、と述べられました。

そして、『私たちにできることとして、➀正しい情報を得る、➁気候変動の影響を知る、➂現在と将来のリスクに備える、➃コミュニティを大切にする、➄賢い消費者になる、➅可能であれば生産者にもなる、➆自然に対して謙虚になる、➇自分は何ができるか考える。』

とのご教示がありました。

続いて、私から、「災害と都市の防災力」と題して、熱田の地における災害等の事例、国内における最近の災害事例、東日本大震災を例とした災害からの復旧、そして熱田区にとっての“レジリエンス”とは何なのか、お話をさせていただきました。

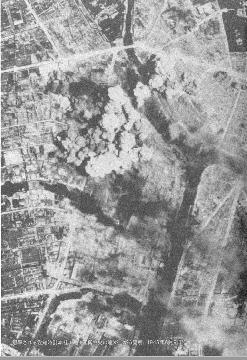

『この地での災害等の事例として、明治24年(1891)に発生した濃尾地震(マグニチュード8.4)、太平洋戦争中の空襲(昭和20年(1945)6月9日、26日)、昭和34年(1959)9月26日から27日にかけて襲来した伊勢湾台風の被災状況、そして、国内における最近の災害事例として、平成7年(1995)1月17日に発生した阪神淡路大震災、平成23年(2011)3月11日に発生した東日本大震災、そして本年4月14日、16日に発生した熊本地震の被災状況』について、ご紹介しました。

次に、『災害からの復旧として、東日本大震災を例に、発災後、人命救助―避難所の確保―ライフラインの確保を経て、復旧復興がどのように進められてきたのか』について、復興庁のデータ(鉱工業生産指数、観光業統計調査、人口動態)も用いながらご紹介しました。

『“レジリエンス”とは、災害やテロなど想定外の事態で社会システムや事業の一部の機能が停止しても、〈全体としての機能を速やかに回復できるしなやかな強靭さ〉を表す。

災害は社会の脆弱な部分を直撃する。しかし、同じ規模の災害に遭いながら、地域や社会によって被害の規模、復興の速度に差が生じることがある。そこには、ハードや外力的な要因とは別に、地域や集団の内部に蓄えられた結束力やコミュニケート能力、問題解決能力などが機能したとも考えられる。

地域防災では、かつては地縁・血縁の結束力が“レジリエンス”の源だった。これからは社会的資本・資源として“レジリエンス”をいかに要請、強化していくかが課題となる。』旨を、材料工学における引っ張り試験を例に、軟鋼やゴムの場合の「応力ひずみ曲線」(材料に力を加えたときにどれだけ変形するかをグラフにしたもの)の結果も用いながら、お話しました。

『熱田区にとっての“レジリエンス”を考えた際、どんな災害が予想されるのか、想定される災害をシミュレーションする必要がある。

南海トラフ巨大地震(プレート型地震)では、東海地方から九州まで、震度6以上の激しい揺れと津波が広域を襲うと予想され、名古屋でも4mから5mの津波が想定されている。

また堀川に沿って、南北に走るとされる堀川断層(直下型地震)についても、その存在の可能性が研究者から指摘され、市議会で取り上げられたり、各種報道もなされている。気候変動による台風の巨大化も危惧されている。』とお話させていただきました。

講演に続いて、「レジリエントなまちづくり」と題して、杉山先生と私で対談をさせていただきました。対談では、歴史、文化があり、交通利便、緑も豊富、コンパクトで多様性に富むという熱田の地域性を踏まえ、私たちは何をすればよいのか話し合いました。

浅井:改めて、“都市のレジリエンス”とは、何だと考えますか。

杉山:想定外のことに対して、謙虚に、あらかじめ備えておくということかと思います。

浅井:熱田区に対するイメージはどんなものですか。

杉山:熱田神宮を中心として歴史があるというイメージ。熱田神宮の緑は、ヒートアイランドの観点からも、かけがえのないスポットだと思います。

浅井:熱田は、熱田台地という地、自然からいただいた財産の上に1900年以上の歴史があります。名古屋港の前身としての熱田港(湊)もあり、海抜の低い地域もあります。熱田にはどんな危機があるのか。どんな対応をしたらいいと考えますか。

杉山:昨年、国が、気候変動に対する〈適応策〉に関する計画を策定しており、これから地方自治体にも対応が求められてくると思います。それぞれの地域で〈適応策〉をつくっていくことになると思います。

浅井:“都市のレジリエンス”には、地域力や、自助・共助・公助の考え方が大切で、構成していくものになると考えます。(自助=自分や家族を守ること、共助=地域の皆さんで助け合うこと、公助=行政機関による支援のこと。)

熱田は、長い年月にわたって持続的に発展してきました。まさにそこにヒントがあるのではないかと思います。過去の人たちがどのように困難を乗り越えて来たのか、

1900年に及ぶ熱田の歴史を、“レジリエントなまちづくり”の参考にできたらと考えます。

杉山:多くの壊滅的な経験をしつつも、そこに住む人々が力を合わせてやってきたからだと思います。昨今、地域力の低下が心配されているので、コミュニティの力を強くしていくことが大切です。また昔の記録を語り継いだりすることも必要だと思います。

浅井:先生はドイツで研究をされていましたが、その経験を踏まえて、夢のある区づくり、まちづくりに対する考えをお聞かせください。

杉山:ドイツは環境先進国と言われます。レジリエンスの観点では、ハザードマップの作成や気候変動(温暖化)に伴う河川氾濫への対応、また熱波に対する取り組みなどを採っていますが、日本の防災対策から学ぶことも多いと思います。

これからのまちづくりにあたっては、どういう対策をとっていくことが必要なのか、想像力を働かせて備えていくことが大切だと思います。

浅井:人の話を聞く、学ぶ、想像力を持つことが大切ということですね。

本日はありがとうございました。

今回の講演では、限られた時間の中で、十分に語り尽くせなかった部分もあったかと思います。今後、〈都市のレジリエンス〉について、より理解を深め、こうした機会をまた持ちたいと考えております。そして、〈レジリエントなまちづくり〉に努めたいと思っております。

最後に、改めて、このたびの熊本地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、復旧を心からお祈り申し上げます。

(杉山先生からお話のあった“しなやかな強さ”のイメージ)

平成28年9月 熱田区長 浅井愼次

(注) 熱田区一新会は、戦後間もない昭和26年に結成されたもので、「熱田区の総合発展に寄与する事業等を実施するとともに、会員相互の親睦を図る」ことを目的に、法人、個人合わせて約180名が会員として参加されています。一新会では会員を常時募集しておりますので、関心のある方は、事務局を務めております、熱田区役所総務課(電話052-683-9401)までお問い合わせください。

平成28年7月

“ものづくり”のまち 熱田 〈木材産業発祥の地「白鳥貯木場」〉

熱田神宮や宮の渡し(七里の渡し)、国際会議場、白鳥庭園など、歴史や文化のイメージが強い熱田ですが、この地域の産業の中心であった歴史があります。

特に、明治以降、白鳥貯木場の存在や、鉄道網の整備、新堀川(精進川)の改修、名古屋(熱田)港の整備等によって、“ものづくり”産業、とりわけ“木材”に関係するものづくりの中心地として栄えました。

今回は、熱田生涯学習センターで開催された「産業史から見る“熱田”と“名古屋”」(熱田区役所共催)の講座内容をもとに、“ものづくりのまち”としての熱田の歴史を見てみたいと思います。

古くから、熱田神宮の門前宮まち、漁業と海運の港(湊)まちとして栄えた熱田。江戸時代、名古屋の城下町と堀川、本町通で結ばれた熱田は、街道宿場まちとしての機能も加わり、人や物の交流交易の要衝としてさらに繁栄しました。

その頃の熱田の産業は、一つは、区長の部屋(4月)に書いたとおり「熱田魚市場」を擁し、漁業と海産物加工業がありました。

もう一つが、木材加工業とそれに伴う商取引です。そこには、尾張藩が木曽の木材を集積するためにつくった「白鳥貯木場」の存在がありました。

木曽の御用林は切り出された後、木曽川―伊勢湾―堀川を経由して、名古屋の城下町に運ばれました。その際、堀川の下流、熱田湊(宮の渡し)からおよそ800メートルの地点にあった「白鳥貯木場」一帯で、集積、製材されました。

白鳥貯木場は、慶長15年(1610)、名古屋城築城に際して福島左衛門太夫正則が堀川を開削するにあたり、材木置場や船置場として掘られた大池が始まりです。福島正則の官名にちなんで、「太夫堀」と呼ばれていました。

明治時代になると、産業都市としての名古屋の基盤整備が急速に進みます。明治19年(1886)、後の東海道線(「新橋-神戸」間、明治22年・1889開業)に先立って、武豊線「熱田―武豊」間が開業し熱田駅が誕生しました(明治29年に現在地に移転)。また明治38年(1905)から5年をかけて、「新堀川(精進川)」の大改修も行われました。

都市基盤整備を背景に明治中頃以降、熱田周辺では「白鳥貯木場」の存在で原料資材としての材木が豊富にあったことから、特に“木材”にまつわる産業、“時計”や“鉄道車両”、“航空機”をはじめとする近代産業が発達しました。

時計の材料には良質な木材が使われていましたし、初期の鉄道車両は丈夫で軽い良質な木材で組み立てられていました。黎明期の航空機もプロペラや機体、水上飛行機のフロートなど、木製品(合板)で組み立てられていました。

明治20年から30年代以降、愛知時計製造(現・愛知時計電機。後に愛知航空機〈現・愛知機械工業〉が同社から独立)や、尾張紡績、愛知セメントが設立されました。日本車輌製造も熱田の地に移転し、名古屋瓦斯(東邦ガス)や日本碍子も設立されました。

明治37年(1904)、日露戦争開戦の年には、六ツ野に東京砲兵工廠熱田兵器製造所(後の名古屋工廠熱田兵器製造所)が発足しました。敷地の造成には、新堀川(精進川)の浚渫土砂が使用されました。

当時の航空機のプロペラ(愛知時計電機株式会社)

こうした“木材”にまつわる産業の系譜を担った人物として、“材木屋惣兵衛”がいます。元禄初期から材木商を営み、後に尾張藩の御用商人となり、代々、惣兵衛を名乗りました。八代目の惣兵衛は、一時「白鳥貯木場」の払い下げを受けたり、愛知時計や日本車輌、名古屋瓦斯など主要企業の創立にも多くかかわるなど、熱田ともゆかりの深い人物です。

自動車よりも先に航空機が実用化されたのは、当時の富国強兵政策の結果ですが、昭和の初め、航空機に次ぐ有望産業として自動車に着目した「名古屋(中京)デトロイト構想」というものがあり、昭和7年(1932)に、この地の企業が中心となって共同で制作した国産初の乗用車は、「アツタ号」と命名されました。

残念ながら、当時の技術力や社会経済情勢では自動車産業創出の試みはうまくいきませんでしたが、この構想は、後にトヨタ自動車によって三河の地で引き継がれることとなります。

産業の集積、貿易の進展に伴い、港の役割が重要性を増すにつれ、江戸時代から続く埋め立てにより内陸部に位置する「熱田湊」は、港湾機能を十分に発揮することができなくなりました。熱田の港(湊)は水深が浅く、大型船の接岸が困難だったのです。

明治40年(1907)、名古屋市は、愛知県が進めていた築港事業に絡み、熱田町側の反対を押し切る形で合併を進め、熱田は名古屋市に編入されました。「熱田港」は「名古屋港」と改称され、さらに南部臨海部や埋立地も名古屋市に編入されました。

これによって名古屋市は、臨海部を有する大都市となったのですが、長い歴史を有する「熱田港(湊)」は、長らく続いた主役の座を降りることとなりました。

翌明治41年(1908)、4区制の施行とともに熱田は南区に含まれることとなりました。そして昭和12年(1937)、10区制の施行により現在の熱田区が誕生しました。

同年、中小企業のものづくり支援を目的として、「名古屋市工業指導所」(現在の工業研究所)が、熱田区六番に設立されました。この後、長年にわたり名古屋の中小企業の技術革新を支えてきた工業研究所が熱田区に設立されたのも、熱田が産業の中心地であったことと関係があるように思われます。

戦中、熱田は、空襲で大きな打撃を受け、その後の復興事業(土地区画整理)によってその姿を大きく変え、現在に至っています。

戦後、メーター類や自動車関連など企業の民需転換があり、六ツ野の軍工廠跡地も企業の立地や公園としての整備等が進みました。

また日本車両はじめ大規模工場の郊外移転が進む中、木材関連産業も例外ではなく、外材の輸入などの影響があり、郊外への移転が進みました。

江戸時代から400年近い歴史を誇った「白鳥貯木場」も埋め立てられることとなり、平成元年(1989)、名古屋市制100周年を記念して開催された「世界デザイン博覧会」の白鳥会場となりました。

デザイン博は、“ものづくり”の伝統を生かしながら、21世紀に向けて名古屋がもう一皮むけるにはどうすれば良いかを考え、“デザイン”(=“意匠”〈人が心に抱いた夢を、形にする営み〉)というキーワードのもと、「ひと・夢・デザイン―都市が奏でるシンフォニー」をテーマとして開催されました。

そのメイン会場として、“木材を中心とする名古屋のものづくり産業発祥の地”ともいうべき「白鳥」の地が、奇しくも選ばれました。

135日間の会期中、白鳥、名古屋城、名古屋港の3会場合計で、入場者数延べ約1,500万人、白鳥会場には延べ約750万人の方が訪れました。

デザイン博の終了後、白鳥会場跡地は、名古屋国際会議場や白鳥庭園、公園などに整備されました。さらに名古屋学院大学も移転開学し、現在は、名古屋のコンベンションの中心、学問の場、市民の憩いの場となっています。

また本年2月には、熱田白鳥の歴史や、日本の森林・林業の現状、木材のさまざまな利用方法などを学んでいただくことのできる中部森林管理局「熱田白鳥の歴史館」もリニューアル整備されました。豊富な写真や絵巻、映像、ジオラマ、体験等で、子どもから大人の方まで、楽しみながらご利用いただくことができると思います。

熱田の地が、名古屋の発展に果たした役割は、“ものづくり”の面でも極めて大きいと思います。

まだまだある熱田の魅力を発見、発掘し、発信していきたいと思います。

平成28年7月 熱田区長 浅井愼次

平成28年5月

“交流”、“にぎわい”のまち 熱田 <おもてなしの心>

先日、大変由緒ある「道標」のお引っ越しがありました。熱田区伝馬にある旧東海道の道標(寛政2年・1790建立)が事情により移転せざるを得なくなったところ、地域の皆さまのご尽力によって守られたものです。

この伝馬町西端の三叉路は、江戸時代、東海道と美濃街道(佐屋街道)の分岐点で、とても重要な場所でした。北へ行くと熱田神宮から名古屋城下、南へ行くと宮の渡しから桑名(七里の渡し)へ至ります。

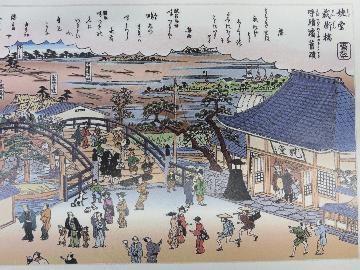

三叉路の突当りには、かつて熱田神宮の摂社で「知恵の文殊さま」としても知られている「源太夫社」(上知我麻神社)がありました。

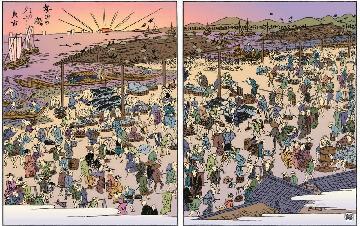

江戸時代、この場所は、往来する多くの人々でにぎわっていました。その様子は、尾張名所図会にも描かれています。源太夫社は戦後の復興事業のため、昭和24年(1949)に熱田神宮境内に遷座され、現在の地には別の場所にあった「ほうろく地蔵」が祭られています。

今回、道標の移転とともに、源太夫社に関する銘板の設置もあり、地域の皆さまによる植栽も施され、この度お披露目されました。

古の昔から熱田の地は、“人や物、文化交流の要衝”、“にぎわいの拠点”として栄えました。“交流”、“にぎわい”と“おもてなしの心”、今回はそんなお話をしたいと思います。

熱田台地の先端に位置する熱田の地には古くから人が住み、集落がつくられ、縄文から弥生時代の遺跡も多くあります。古代から熱田神宮の門前宮まちとして、中世から近世にかけては、鎌倉街道沿いにあって伊勢湾につながる湊町、宿場町として発展しました。

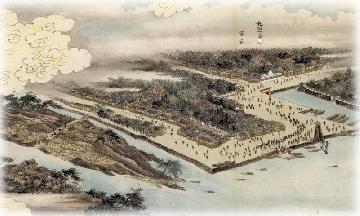

江戸時代になると、熱田は、東海道最大の宿場町、宮宿となり、東海道・美濃街道・佐屋街道をつなぐ交通の要衝としてますます繁栄しました。宮宿は、2つの本陣と2つの御殿(東・西浜御殿)があり、旅籠240軒、人口14,000人ほど、熱田奉行と熱田船奉行も置かれていました。

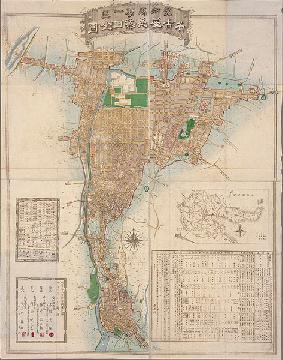

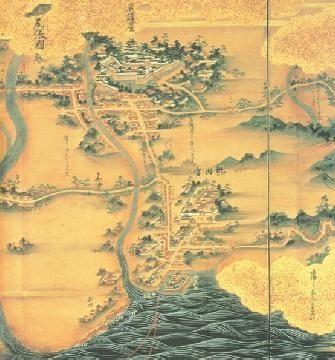

(江戸時代の絵地図。江戸から長崎までの街道が26mにわたって描かれている。)

宮宿と桑名宿を結ぶ東海道唯一の海路である「七里の渡し」は、その距離が七里(27.5km)であったことから、そう名づけられたとされています。

この海上ルートは、東海道の宿駅制度(制定は、元和2年・1616頃と言われています。)が設けられる以前、すでに鎌倉、室町時代から利用されており、古くから東西交通を結ぶ重要な交通インフラでした。もっと古くは壬申の乱の際に、大海人皇子(後の天武天皇)の一族が、海路、桑名から尾張に渡ったという説もあります。

今年は、七里の渡し整備400年の年に当たり、各種事業も予定されています。将来的には、定期航路としての七里の渡しが復活することを望んでいます。

文人武人が往来し、“文化交流の拠点”でもあった熱田には、多くの物語もあります。

「堀尾金助を弔う母の愛情と擬宝珠の物語」で有名な「裁断橋」は、かつて精進川に架けられていた橋で、現在の白鳥学区内、伝馬二丁目の旧東海道の筋にありました。東海道を行き交う旅人が必ず渡った重要な橋で、当時のにぎやかな様子は、尾張名所図会にも描かれています。

裁断橋の物語に関しては、丹羽郡の大口南小学校と、熱田区の白鳥小学校との交流事業を忘れてはいけません。

この事業は、堀尾一族が大口町の出自であることから、裁断橋の物語が縁で、昭和41年(1966)から続いているもので、昨年は50回目の節目となる姉妹校交歓会が白鳥小学校において開催されました。

昨年の交歓会では、冒頭、悠久の歴史を感じさせる雅楽の演奏がありました。続いて、堀尾金助の母が、若くして亡くなった子を偲んで書いたとされる「てんしやう十八年二月十八日にをだはらへの御ちんほりをきん助と申十八になりたる子を・・・」で始まる「裁断橋擬宝珠銘文」を、両校児童が声を揃えて暗誦しました。その後、交流事業や熱田神宮の見学などを行い、両校の友好を深めました。

多くの文人が訪れた熱田には、松尾芭蕉の「熱田三歌仙の碑」や、「都々逸(どどいつ)発祥の地」の碑もあります。都々逸は、宮宿の鶏飯屋のお亀とお仲が客に聞かせたものが評判になり、はじめは「熱田神戸節(ごうどぶし)」と言っていたものが、後に江戸で流行し「都々逸」として親しまれました。「…そいつはどいつじゃ、どいつじゃ」という囃子言葉がなまり、「どどいつ」になったと言われています。

江戸時代までの熱田は、街道往来と海上交通を基盤とする交通の要衝であり、この地方随一の消費流通地域でもありました。当時の繁華街は、城下町から熱田へ続く本町通沿いの大須と、伝馬町を中心とする宮宿界隈でした。

今年は、熱田駅開業130年(明治19年(1886)武豊線「熱田-武豊」間開業)の年に当たりますが、それに遅れること3年、明治22年(1889)、東海道線(「新橋-神戸」間)が開業し、さらに広小路の拡幅や市電の開通があり、名古屋の表玄関は笹島へと、また繁華街も広小路へと移りました。

明治中・後期から大正時代になると、江戸以来明治期までの熱田の原風景が退場し、ものづくり産業を中心とする新しい熱田のまちが登場しました。

今回は、江戸時代の熱田に遡り、当時の思いを現在に甦らせたお話をさせていただきました。

熱田の地は、長い年月にわたって、“人や物、文化交流の要衝”、“にぎわいの拠点”としての役割を担ってきました。

そして、熱田の皆さんは、熱田の地に対して“誇りや郷土愛”を持つと同度に、昔から続く“おもてなしの心”が、今も着実に引き継がれていると感じます。

これからも、自分良し・相手良し・世間良しのホスピタリティー、“おもてなしの心”が、まちを支え、発展させていくと思います。

皆さまのますますのご活躍に期待いたします。

平成28年5月 熱田区長 浅井愼次

平成28年4月

“漁師のまち”熱田

平成28年度、1回目の区長の部屋をお届けさせていただきます。

1900年以上にわたる大変長い歴史を持つ熱田。熱田神宮の門前宮まち、街道宿場まち、港(湊)まち、ものづくりのまちとして発展を遂げてきました。

今回取り上げる「港(湊)まち」については、“海運”ではなく、“漁業のまち、漁師のまち”としての面でお話をさせていただきます。

熱田で、“漁師のまち”と聞くと、(?)と思われる方もおられるかもしれませんが、熱田は、かつて東海道41番目の宿場町として、「宮の渡し(七里の渡し)」が桑名との唯一の海路であったのと同時に、この地方有数の“漁師のまち”でした。

古くは14世紀には、熱田神宮の南に「市」が開かれていました。現在は住居表示によって消えた地名ですが、その一帯は市場町と呼ばれていました。

16世紀、織田信長の時代には、大瀬古、木之免の浜に「市」が立ち、数軒の魚問屋もあり、捕れた魚介類を毎日、清州の城下町へ運んでいたと言われています。

江戸時代(寛永10年・1633)になると、尾張藩は、大瀬古、木之免を中心に「魚市場」をつくり、8軒の魚問屋を置き、独占的な営業を認めました。熱田近辺の漁村、さらに遠方からも魚介類が持ち込まれ、名古屋の城下町へ売りさばかれました。

文化・文政の頃になると交易もより活発化し、「熱田魚市場」の海産物は、熱田・名古屋の周辺地域はもとより、遠く内陸地域へも運ばれるようになりました。

「熱田魚市場」では、朝と夕の2回、競り(せり)が行われていました。当時の様子を「尾張名所図会」に見ることができます。

江戸、明治、大正と栄えた熱田の漁業でしたが、大正12年(1923)、中央卸売市場法の公布があり、その後幾多の経過を経て、戦後まもなく、「熱田魚市場」は日比野の「中央卸売市場」に整理統合され、その姿を消しました。

先日、かつて熱田で漁師をしておられた方に、直接お話をお聞きする機会がありました。

現在も熱田区にお住いの昭和7年と昭和9年生まれのお二人で、お父さんやお祖父さん、代々漁師をしておられたそうです。

熱田の漁業に関して残されている資料は少なく、大変興味深く、かつ貴重なお話をお伺いすることができました。熱田が“漁師のまち”としていかに賑わっていたかをうかがい知ることができました。

『昭和20から30年代、宮(熱田)、笠寺、下之一色、南陽、蟹江に漁港があり、宮(熱田)と下之一色に魚市場があった。

熱田には、およそ3,000人にも上る漁業関係の仕事に従事する人々がおり、漁師、問屋や仲買、船大工もいた。

また、蒲鉾をはじめとする海産物の加工を扱う商店も多数あった。

そして、現在の大古瀬公園の北側にあった船溜まりに、20から30艘ほどの船が停泊していた。

漁は、網でとる“うたせ”という漁法で行い、四季を通して、エビ(クルマエビ、マンダラ〈赤エビ〉)、カニ(ワタリガニ、モガニ)、シャコ、アサリ、カキ、トリ貝、カレイ、イワシ、ウナギ、メジロ(アナゴ)、イカ、タコ等々が捕れ、また海苔も採れた。カキは養殖も行われていた。

捕れた魚介類は、暗いうち(午前4時頃まで)に魚市場へ運んだ。魚市場には、日間賀島や篠島、答志島、尾鷲からも魚介類が持ち込まれていた。遠く下関からは、冷凍したものが運ばれていた。

競りは、午前5時頃から午前8時頃まで行われ、とても活気があった。

魚市場で売るほかには、内田橋の露店で売っていた。』

とのお話がありました。

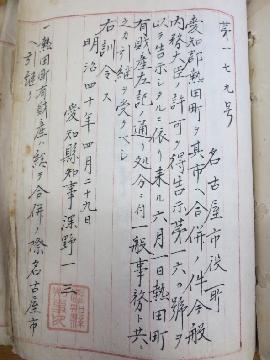

(昭和21年の写真。番号17が「熱田魚市場」。

左側(西)の桟橋に船が着岸しており、上方(北)には船溜まりが確認できる。)

戦後間もない昭和24年(1949)、「中央卸売市場(日比野)」が建設され、「熱田魚市場(大瀬古)」は廃止されました。

大瀬古の魚市場が無くなり、

『捕れた魚介類は、堀川を船で遡って日比野まで運んだ。』、

そうです。

伊勢湾台風後の昭和37年(1962)には、高潮防波堤を造るため漁業権の買い上げがあり、お二人は漁業を離れることとなりました。

昭和40年頃には船溜まりも埋め立てられ、現在の大古瀬公園になりました。

お二人は、ご持参いただいた昔の写真も参考に、記憶を辿りながら2時間余りにわたっていろいろなお話を聞かせてくださいました。

『子どもの頃は、学校から帰ってきて釣り(仕事)へ行った。友達と遊べないので嫌だった。捕れたメジロ(アナゴ)で、お母さんが巻き寿司や箱寿司をつくってくれた。

船溜まりの水門を網で仕切って、逃げ場のなくなったアジを笟籠(イカキ〈竹で編んだカゴ:ざる〉)で掬い、近所に配って喜ばれた。

船上でクジラの仲間を間近に見たり、ウミガメが網にかかったこともあった。』

等々、懐かしそうに語ってくださいました。

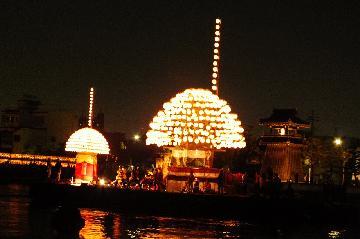

また、熱田まつりの際の“献灯まきわら船”に関するお話もお聞きすることができました。現在は、熱田まつりの当日、熱田神宮の3つの門前に“献灯まきわら”が据えられています。

当時はまだ、“まきわら船”があり、

『漁師も船を操縦するなど、地域の方々と一緒に勤労奉仕(ボランティア)で手伝った。』

そうです。そして、

『漁師は楽しかった。ずっと続けられたら良かった。』

とおっしゃってみえました。

その後、中央卸売市場(本場)は、生鮮食料品の総合卸売市場として、名古屋のみならず中部圏の台所として発展し、現在は敷地面積約17万平方メートル、水産物や青果物の総取扱高は、およそ3億3000万キログラム、1,600億円に上り、この地方の拠点市場となっています。

「熱田魚市場」の事蹟は、今でも大瀬古公園周辺にその面影を見ることができます。

かつて魚市場の競りが行われていた場所には、「熱田魚市場跡」のモニュメントが、船溜まりがあった場所には、「船のモニュメント」が設置されています。

また区内には、〈朱色の名古屋蒲鉾〉を今もつくり続ける、古くから続く商店もあります。

いい季節になりました。

皆さんも、大瀬古公園や宮の渡し公園を散策していただいてはどうでしょうか。

平成28年4月 熱田区長 浅井愼次

平成28年3月

地域主体のまちづくり

平成27年度、4回目の区長の部屋をお届けさせていただきます。

熱田区長に就任してまもなく1年となります。この間、感じることは、“区政の推進には地域の力が大きい。地域の皆様に本当に助けていただいている。”ということです。

今年度も、皆様のご協力をいただきながら、多くの取り組みを実施することができました。「安心・安全で快適なまちづくり」では、防災訓練、水防訓練、避難所開設・運営訓練などの開催や、火災や犯罪、交通事故防止の各種イベント、キャンペーンなどを実施しました。

「生きがいやあったかさを感じられるまちづくり」では、次の世代を担っていく子どもを安心して産み育てられるよう、子育てを支援していく取り組みや、高齢者や障害者の皆様が住み慣れた地域で、健やかに安心した生活を送っていただくような取り組みを推進しました。

「にぎわい・交流のあるまちづくり」では、区内の歴史的、文化的資産の価値を広め、熱田区の魅力を広く紹介したり、区民相互のふれあいや交流を図るような取り組みを実施しました。

さてこれからの話ですが、現在、平成28年度の「熱田区区政運営方針」を作成中です。「住みたくなるまち 訪れたいまち あったか熱田」を目指して、各種の事業(案)を検討しております。

例えば、新たに、高齢者の方の健康づくりや社会参加を応援する、いわゆる“健康寿命”を伸ばすような取り組みを考えております。

また、“あつた”というブランドづくりを進めることにより区のイメージをより高め、さらに誇りや郷土愛を醸成するような取り組みや、地域団体の活動を支援したり、未利用地の活用を含めた熱田神宮周辺の賑わい創出の支援に関する取り組みなども進めてまいりたいと考えております。

そして、よりわかりやすい情報提供とともに、区民の皆様のニーズの把握に努め、区政への一層の参画と相互理解のもと、次世代につなげるまちづくりに努めてまいります。

引き続き、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

平成28年3月 熱田区長 浅井愼次

(1月26日に開催した「映画上映会&未来の熱田シンポジウム」には、多数の皆様にご参加いただき、誠にありがとうございました。定員を超える400人近くの方々においでいただき、ロビーのモニターでご観覧をしていただいた皆さんもおみえになるほどでした。感謝とお詫びを申し上げます。)

平成28年1月

”熱田(あつた)”と”名古屋(ナゴヤ)”

あけましておめでとうございます。

区民の皆さまにおかれましては、健やかに新年を迎えられたこととお慶び申し上げます。

大変長い歴史を持つ“熱田”。熱田神宮の門前宮まち、街道宿場まち、港(湊)まち、ものづくりのまちとして栄え、1900年以上にわたって発展を遂げてきました。

江戸時代、名古屋城の築城以降、お城や武家屋敷を中心に形成された“名古屋の城下町”と、尾張藩の下、経済の一大中心地であり、町人の町としての誇りが保たれた“熱田”とは、「堀川」と「本町通」で結ばれ、それぞれの特色を持ちつつ密接な関係を結び、大いに繁栄しました。

区の中心を流れる「堀川」は、名古屋城築城に際して、徳川家康の命により、福島正則が開削したものです。熱田の湊(宮の渡し)と名古屋城を結ぶ物流の拠点として、名古屋の発展、人々の暮らしを支えてきた「名古屋の母なる川」です。

名古屋城の大手門から、“熱田”へと延びる「本町通」は、南北の幹線道路でした。熱田神宮の門前を通って熱田の湊(宮の渡し)へと直結し、東海道と結んでいました。

名古屋城との関係でいうと、城づくりの名人と言われた岡部家の人は、熱田の宮大工でした。織田信長の安土城築城で、「天下一総天守棟梁」と呼ばれた岡部又右エ門(おかべまたえもん)親子、そして、その孫の岡部又兵衛(おかべまたべえ)は、名古屋城築城の際、大工頭の任に就いたと伝えられています。

また、区内には、名古屋城築城の際、天守閣石垣を引き請けた加藤清正が、資材海運の安全を祈って建立したといわれる「波限(なぎさ)神社」や、木材や石材を船で運ぶことに携わった人々が、大阪の住吉神社を歓請(かんじょう)し、名古屋城築城の守護神としたといわれる「住吉神社」もあります。

このように、“名古屋”の発展には、ここ“熱田”の地が、大きく寄与してきたと自負しております。そして、400年前の名古屋城築城の折には、当時の“熱田”の人々は、その様子を見ていたのではないか、築城に伴う堀川開削から天守閣の構築まで、つぶさに観察し、深く関与していたのではないかと思いを巡らせます。

熱田の皆さんは、長い年月にわたり自分たちのまちを支えてきたという“誇りや郷土愛”とともに“本物を見抜く目、考察力のDNA”を引き継いでおられると思います。

こうした意味からも、これからも熱田の皆さんとともに、ムーブメント(一過性でなく普遍的な取り組み。意識を形づくり取り組みを誘発していく。)を起こすことで、熱田のまちづくり、魅力づくり、いわば“熱田”という地域そのもののブランド化を進め、ひいては名古屋をより元気にしていきたいと考えております。

引き続きご協力をお願いいたします。

なお、1月26日火曜日、熱田文化小劇場において、「映画上映会〈熱田物語「神話から心和へ」〉&未来の熱田シンポジウム〈熱田はこれからが熱い「アンケート結果から見る未来の熱田」〉」を開催いたします。

熱田の歴史や新たな取り組みを熱田ゆかりの方々へのインタビューで構成したドキュメンタリー映画の上映会のほか、シンポジウムでは、アンケート結果から見えた熱田の現状から未来の熱田へ夢を語っていただきます。

このほか、熱田区おしゃべり大使、女流講談師の古池鱗林さんによる伝統話芸の披露や、映画テーマソングの演奏もあります。

ご関心のある方は、是非ご参加いただきたいと思います。

平成28年1月 熱田区長 浅井愼次

映画上映会&未来の熱田シンポジウムの開催について

平成27年10月

区長の部屋から見えるもの・・・熱田の悠久の緑から考える

ようやく2回目の「区長の部屋」を掲載させていただきます。

熱田区役所の建っている土地は、熱田神宮の東、旧国鉄貨物用地の跡地です。区長の部屋からは、東にJR東海道本線と名鉄名古屋本線が走っているのが見えます。そして西には熱田神宮の豊かな緑を眺めることができます。

仕事の合間に、窓から熱田神宮の森の木々が風に揺らいでいる景色を眺めると、疲れが和らぐ気持ちになります。そして、太古の昔から変わらない景色であるのかと、「悠久の歴史」に思いをはせます。

1900年以上に及ぶ長い歴史の中で、熱田神宮をはじめとする熱田の緑は、名古屋でも代表的な緑の一つとして、熱田の伝統的な景観を支えています。緑の古い植生形態を離れて、熱田の景観は存在しえないものであり、熱田の緑は、「悠久の緑」として、熱田の歴史と共存一体の関係にあることを感じます。

熱田は、古代から今日に至るまで、尾張名古屋の城下町とともに、この地方の発展に大きな影響を与えるとともに重要な役割を果たしてきました。

私はこれまで、環境施設の建設や公害対策、地球環境保全、環境教育などの業務に携わってきましたが、熱田区長に就任し、熱田の悠久の歴史・緑に触れるにつけ、改めて、「持続発展可能なまちづくり」の大切さを思います。

そして、熱田が、長い年月にわたって「持続的な発展」を遂げてきた背景には、何があったのか、と考えます。

そこには、まず「熱田の地」があったと思います。今から数万年前と言われていますが、海面上昇(熱田海進)によって「熱田台地」ができ、人が住み始めました。その後、台地の南端にまちができ、門前町、湊(港)町、宿場町として栄え、流通(交易)、技術(産業)も発展しました。

また、「熱田の地」という自然からいただいた財産、築き上げられた歴史文化を大切するとともに、進取の志、時代の最先端をいく「人々の営み」があったからにほかならないのではないか、と考えます。

1000年以上の歴史がある「熱田まつり」をはじめさまざまな行事が、現在も地域の皆さんによって行われています。NPO団体の皆さんによる「堀川まつり」で、まきわら船も復活されました。

企業の地域貢献事業にも、環境活動をはじめとして素晴らしいものがあります。

最近では、地元老舗の後継者の皆さんを中心とするあつた宮宿会の活動や、名古屋学院大学のCOC事業にも目を見張るものがあります。

熱田がこれからも人々に愛され、内外から訪れていただくまちとして、持続的に発展していくことができるよう、「参加と協働」により、次世代につなげるまちづくりを進めたいと思います。

平成27年10月 熱田区長 浅井 愼次

平成27年5月

ずいぶんと遅くなってしまいましたが初めまして、4月から区長を拝命いたしました浅井愼次です。

よろしくお願いいたします。

自己紹介

昭和31年生まれ。

昭和55年入庁、環境事業局南陽工場(当時)に配属。

工学部機械科出身の技術屋。ずっと技術畑を歩んできたと本人は自覚するも、環境局総務課長になってからは技術屋なのか事務屋なのか、本人も???

今回、初めて区役所勤めを経験、戸惑いながらも頑張っています。

区長となって

実に多種多様な業務があることを初めて知り、驚いております。

4月以降、区民の皆様といろいろな場で接することで、熱田区の文化、歴史に触れ、人々の情を受け、じわじわと熱田区の良さ、区長になってよかったと思っています。

「あったか熱田」を、身をもって感じています。

区政運営について

まずは歴代区長が進めてきたことを、着実に前進させることが大事だと思っております。

先人たちがアイデアを出し、企画し、植えた種が芽を吹き出したところですので、その芽に水と栄養を与え、大きく育てていくことが自分の役目と実感しています。

いずれは、花が咲き、実を結ぶところまでいけるよう、頑張ってまいりたいと、そんな気持ちでおりますので、区民の皆様からの叱咤激励、熱い応援をいただければと願っております。

よろしくお願いします。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

熱田区役所 区政部 総務課 庶務担当

電話番号:052-683-9411 ファクス番号:052-682-1496

Eメール:a6839411@atsuta.city.nagoya.lg.jp

熱田区役所 区政部 総務課 庶務担当へのお問い合わせ