緑区史跡散策路・千鳥塚コースの紹介

コース案内

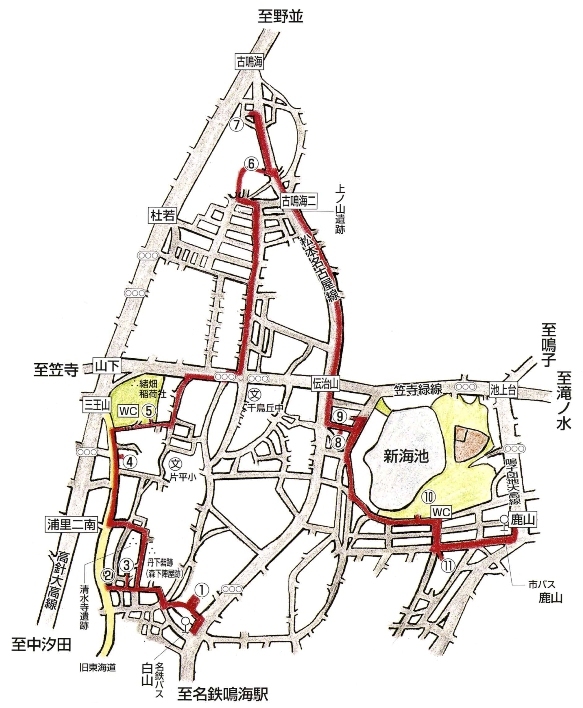

【名鉄バス停 白山】→(1)成海神社→(2)常夜燈→(3)光明寺→(4)鉾の木貝塚→(5)千鳥塚→(6)八幡社→(7)桂林寺→(8)赤塚古墳跡→(9)大塚古墳→(10)新海池→(11)豊藤稲荷神社→【市バス停 鹿山】(約5キロ)

ダウンロード

-

千鳥塚コース(地図) (PDF 462.2 KB)

ご利用ください。

主なポイントの解説

(1)成海神社(なるみじんじゃ)

祭神は日本武尊、宮簀媛命、建稲種命を合祀する延喜式内社である。天武朱鳥元年(686)の鎮座で鳴海の氏神として古くから尊崇されている。応永年間(1394から1427)に根古屋(鳴海)城築城のため現在地へ移転。境内には東宮稲荷やだるま塚があり、茶室の庭には「初秋や海も青田の一みどり」の芭蕉の句碑がある。

(2)常夜燈(じょうやとう)

寛政4年(1792)篤志家の寄進により宿場町の西入口に設置され、旅人の目印や火事の難を逃れるための秋葉社を祈願したもの。

(3)光明寺(こうみょうじ)

曹洞宗、弘治2年(1556)剛庵和尚の開山。本尊は子安地蔵菩薩。

(4)鉾の木貝塚(ほこのきかいづか)

東海地方前期縄文文化遺跡の代表的なもの。灰貝を主とするが、貝層薄く、薄手の羽状縄文、爪形文、細い凸帯文などを飾る土器を主体とし、石器はほとんどない。この付近一帯の丘陵地には上ノ山、大根、清水寺、光正寺、雷、伝治山、森下、城などの貝塚・遺跡があった。

(5)千鳥塚(ちどりづか)

貞享4年(1687)冬、寺島安信宅で「星崎の闇を見よとや啼く千鳥」を立句とした俳諧の一巻ができたことを記念して建てたものである。碑文は芭蕉の自筆で芭蕉存命中唯一の碑である。昭和52年、市指定文化財となった。現在、遊具広場・芝生広場・休憩施設を備えた千句塚公園となっており、公園の奥には緒畑稲荷が祀られている。

(6)八幡社(はちまんしゃ)

祭神は天照大神と応神天皇。明治時代に場所は神明社、名は八幡社にして合祀した。創建は不祥。現在の社殿は昭和42年(1967)に改修されたものである。東側の鳥居そばには記念樹にも指定されている神木のくすのきがある。

(7)桂林寺(けいりんじ)

曹洞宗、創建は不祥。本尊は薬師如来像。昔は薬師堂といった。昭和20年の空襲で全焼し、現在の本堂は昭和42年に再建した。

(8)赤塚古墳跡(あかつかこふんあと)

古墳時代後期(7世紀代)に属するもので円墳(玄室は約3m×2m、羨道は約3m×1.7m)。文化年間(1804から)に発掘され、昭和5年に再調査された。

(9)大塚古墳(おおつかこふん)

古墳時代後期(7世紀)に属すると考えられ、円墳で横穴式石室である。天井石は失われているが石組はほとんど残っている。

(10)新海池(にいのみいけ)

区内で最も大きい池である。江戸時代(前期頃)に新海五平治が藩の許可をとって造った池で、かつては農業用水のため池として重要な役割を果たしていたが、最近では雨水の調整池となっている。近年、池の一部を埋め立て、野球場や公園として整備され、区民の憩いの場となっている。

(11)豊藤稲荷神社(とよふじいなりじんじゃ)

祭神は倉稲魂命、猿田彦命、大国主命、事代主命の四柱。嘉永4年(1851)に京都の伏見稲荷の分身を迎えて、社殿を建てて祀ったのが始まりといわれ、社殿は戦後近代建築に改築された。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

緑区役所 区政部 地域力推進課 生涯学習担当

電話番号:052-625-3875 ファクス番号:052-623-8191

Eメール:a6253875@midori.city.nagoya.lg.jp

緑区役所 区政部 地域力推進課 生涯学習担当へのお問い合わせ