住居表示制度

住居表示とは

住居表示は、住所をわかりやすくするために設けられた制度です。

本市では街区方式を採用し、原則として町名と街区符号と住居番号の二つの番号で住所を表します。

住居表示を実施している地区の住所は次表のようになります。

たとえば、中区役所の所在地は、名古屋市中区栄四丁目1番8号です。

| 市・区名 | 町名(注) | 丁目(注) | 街区符号 | 住居番号 |

|---|---|---|---|---|

| 名古屋市〇区 | ××町 | (△丁目) | □番 | 〇号 |

| 名古屋市〇区 | ××△丁目 | ー | □番 | 〇号 |

(注)住居表示に関する法律の施行後、「丁目」も町名に含むと整理されました。

そのため、昭和40年以降に新たにつけられた町名では「丁目」もその一部となっており、漢数字で表記します。

一方、昭和40年より前に設定された町では、「丁目」は町の中の一定の区域を示すものであり、算用数字で表記します。

「丁目」が町名の一部となっているかどうかは、名古屋の町名一覧からご確認いただけます。

住居表示を実施する理由

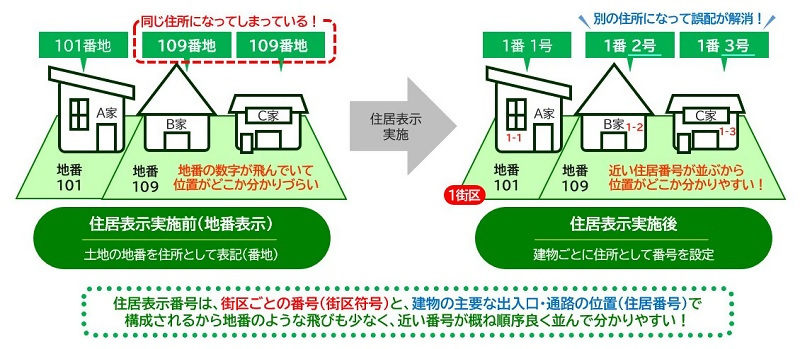

住居表示を実施していない地区の住所は、町名と土地の地番を用いて表しますが、建物が建ち並んでくると、次のような理由からわかりにくくなってきます。

- 土地の地番は、分筆や合筆により、欠番号や飛び番号ができ、必ずしも規則正しく並んでいないこと。

- 一筆の土地に多数の建物が建ったり、一つの建物が複数筆の土地の上に建っている場合があること。

- 町の境界が、複雑に入り組んでいる場合があること。

このような問題を解消するため、住所を地番ではなく、建物ごとに規則正しい番号をつけて表す住居表示を実施しています。

この制度は、「住居表示に関する法律」に基づき、全国の主な都市で実施されており、本市では、昭和39年(1964年)から順次実施しています。

住居表示の定め方

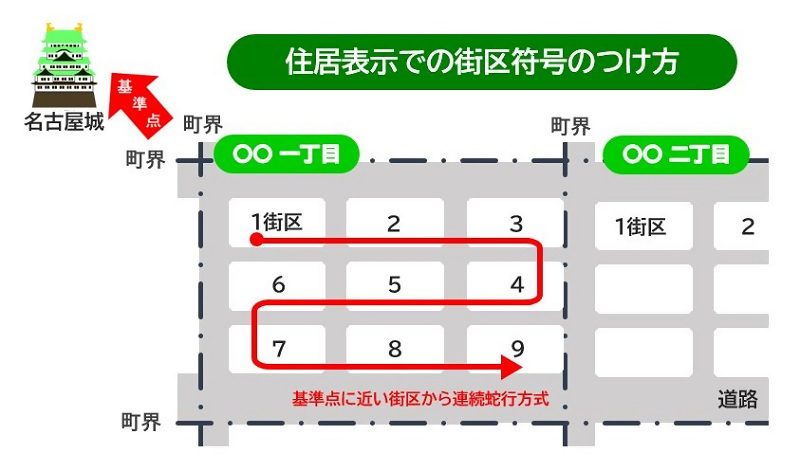

街区符号

街区符号は、道路などで区切られた街区(ブロック)にそれぞれ番号をつけたものです。街区符号は、基準点に最も近い街区を起点とし、右回りに連続蛇行して、順序よくつけていきます。

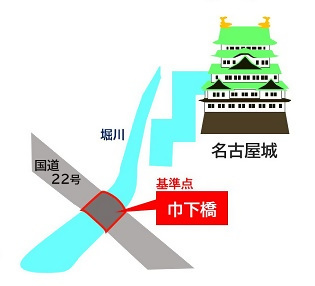

基準点

町名(○○△丁目)、街区符号、基礎番号をつける場合の基準となる点で、本市の場合、名古屋城本丸南西の巾下橋です。

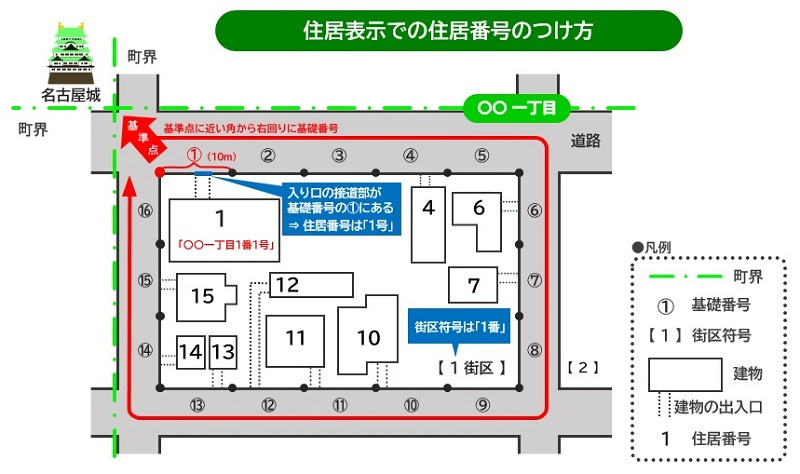

住居番号

各街区について、基準点に近い角から街区のまわりを10メートル間隔(場合によっては異なることもあります。)に区切って、右回りに番号(基礎番号)をつけ、建物の主な出入口が面している基礎番号を住居番号としています。

なお、複数の基礎番号に面している場合は、小さい方の数字を住居番号としています。

本籍と不動産の表しかたは住居表示とは異なります

本籍と不動産は、従来通り土地の地番を使用して次のように表します。

| 事項 | 表示の方法 | 表示の例 |

|---|---|---|

| 住所の表示 | 住居表示 | 名古屋市〇区〇〇△丁目□番〇号 |

| 不動産の表示(土地) | 地番 | 名古屋市〇区〇〇△丁目□□□番 |

| 本籍の表示 | 地番 | 名古屋市〇区〇〇△丁目□□□番地 |

| 本籍の表示 | 街区符号(注) | 名古屋市〇区〇〇△丁目□番 |

(注)本籍は土地の地番に代え、街区符号を用いることもできます。ただし、転籍の手続きが必要です。

住居表示の実施地区

住居表示を実施している地区は名古屋の町名一覧をご覧ください。

緑区、名東区、天白区では住居表示を実施している地区はありません。

-

住居表示実施地区のみなさまへ

住居表示実施地区にお住いの方には、建物の新築時等に届出をお願いしています。

このページに関するお問い合わせ

スポーツ市民局 地域振興部 住民課 町名表示担当

電話番号:052-972-3178 ファクス番号:052-953-4396

Eメール:a3178@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

スポーツ市民局 地域振興部 住民課 町名表示担当へのお問い合わせ