ごみ非常事態宣言について

ごみ非常事態宣言から20年経ちました

2019年(平成31年)2月で「ごみ非常事態宣言」から20周年!

記念事業を行います。詳しくは以下のリンクからご覧ください。

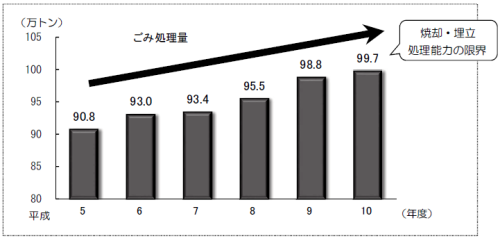

ごみ処理量の増加と「ごみ非常事態宣言」

1999年(平成11年)2月18日(木曜日)

名古屋市は緊急記者会見を行い、「ごみ非常事態」を宣言しました。

年々増え続けるごみ処理量が100万トンに迫り、市の処理能力が限界を迎える中、愛岐処分場に次ぐ新たな埋立処分場の計画を中止したため、このままではまちにごみがあふれてしまう恐れがありました。

そこで、市民・事業者の皆さまに対し、名古屋市のごみ処理の窮状を率直に伝えるとともに、市民・事業者・行政の協働のもとで、ごみ処理量を20世紀中(2年間)に20%、20万トン削減という大幅なごみ減量を訴えました。

ごみ非常事態宣言全文

宣言までの経緯

1990年代、本市のごみ処理量は一貫して右肩上がりで増え続け、1998年(平成10年度)には年間100万トンに迫り、焼却・埋立の両面で処理能力の限界を迎えつつある状況になっていました。

藤前干潟に次期埋立処分場を建設する計画を進めていましたが、藤前干潟が渡り鳥の重要な飛来地であったため、埋立中止を求める声が強まっていました。

こうした状況の中、1999年(平成11)年1月、藤前干潟の埋立計画の中止を決断しました。「快適で清潔な市民生活と自然環境の保全との両立」をいかにして図るべきか悩み抜いた末の決断でした。

しかし、ごみは消えてなくなるわけではありません。

藤前干潟埋立計画を断念し、「ごみを減らす」ための「非常事態宣言」が出されたのです。

ごみ減量目標に向けての取り組み

|

|

平成11年度 | 平成12年度 |

|---|---|---|

| 家庭系 |

|

|

| 事業系 |

|

|

現在のごみ減量の取り組みについては以下のページからご覧いただけます。

なごやの熱い夏

2000年(平成12年)8月、紙製容器包装、プラスチック製容器包装の分別が始まり、2か月間に10万件の苦情・問合せが市役所に寄せられるなど、混乱が続きました。

混乱の一番の原因は、「プラ」や「紙」と記した識別マークがまだついていなかったことにあります。(容器包装リサイクル法のスタート直後だったため。)

しかしそれ以上に、「きちんと分別しなくてはいけない」という市民の皆さまの強い責任感が、猛暑だった平成12年8月をさらに熱くしたのです。

こうした混乱の末に、名古屋の「分別文化」は定着しました。

そこには、市民の皆さまの熱意と地域役員の方々の献身的な尽力がありました。

分別・リサイクルに取り組む市民。地域役員の方々のご協力により、当初の混乱は次第に落ち着き、分別が定着していきました。

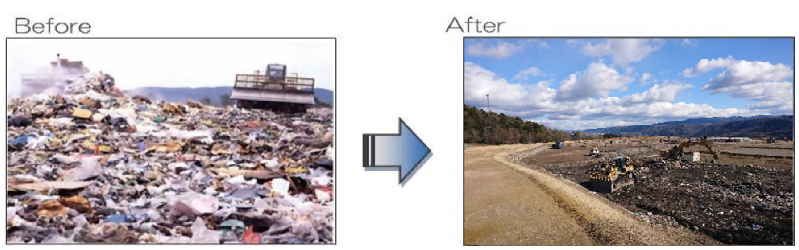

取り組みによってこんなに変わりました

以前は、不燃ごみの大半をそのまま埋め立てていました。大幅なごみ減量と破砕処理により、埋立量を大幅に削減することができました。

以前は、どんな袋でもごみを出せましたが、分別・リサイクルを推進するため、中が透けて見える指定袋で出していただくよう、ルールを変えました。

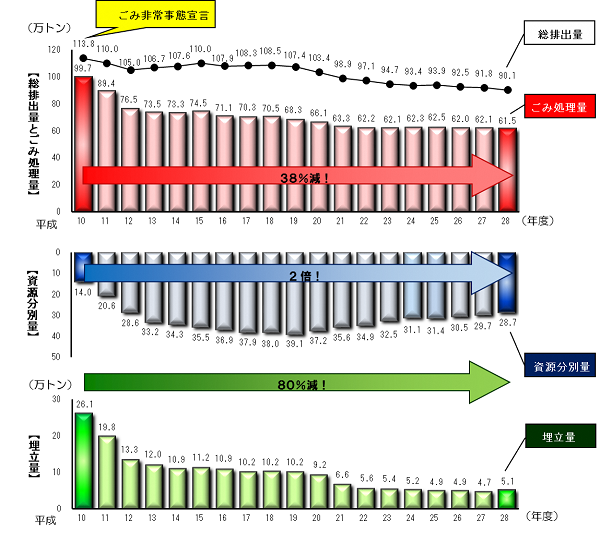

協働の成果

「ごみ非常事態宣言」後、「プラスチック製容器包装」、「紙製容器包装」の新資源収集を始め、様々な施策を矢継ぎ早に実施し、2000年(平成12年度)のごみ処理量は76.5万トンと、「ごみ非常事態宣言」に掲げた目標を達成することができました。

埋立計画が中止された藤前干潟は、2002年(平成14年)11月、世界的にも貴重な渡り鳥の飛来地として「ラムサール条約」の登録湿地になりました。

(詳しくは藤前干潟の保全・活用のページをご覧ください。)

そして2003年(平成15年)5月には、「自治体環境グランプリ」で最も優れた取り組みとして、220万名古屋市民と名古屋市が連名で「環境大臣賞」と「グランプリ」を同時受賞しました。

当初は、「数年たつとリバウンドが来るかもしれない…」、そんな不安がありました。しかしごみ非常事態宣言からの取り組みで、「分別文化」は確実に根付きました。

市民・事業者・行政が同じテーブルでともに悩み、試行錯誤を繰り返しながら一つ一つ解決していくという「名古屋スタイル」の協働の成果が全国的にも評価されたのです。

ごみ処理量等の推移

「ごみ非常事態宣言」以降の徹底した分別・リサイクルの取り組みにより、資源分別量は約2倍となり、ごみ処理量は約38%減、埋立量は約80%減となりました。(平成28年度末)

(詳しくは以下のリンクでご覧いただけます。)

ここ数年、総排出量と資源分別量が減少傾向にある中、ごみ処理量は横ばいの状況が続いています。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

環境局 資源循環部 資源循環企画課 資源循環企画担当

電話番号:052-972-2398 ファクス番号:052-972-4133

Eメール:a2378@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

環境局 資源循環部 資源循環企画課 資源循環企画担当へのお問い合わせ