令和2年度被災地支援リポート 陸前高田市 10月分の記事

令和2年度被災地支援リポート 陸前高田市

令和2年10月12日(月曜日)

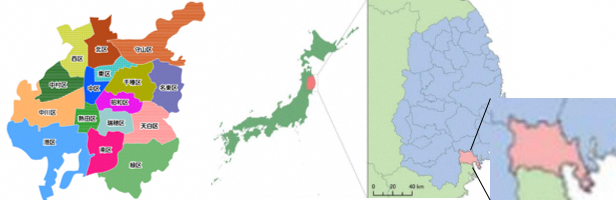

こんにちは。私は4月から陸前高田市水道事業所に派遣されています。私の仕事は「水道業務」全般ですが、名古屋にいた時よりも様々なことをしています。なぜなら、こちらは名古屋と違い職員数が少ないため、何から何まで少ない職員が行わないと、毎日の安定した水道水の供給ができなくなるからです。ここで、簡単ですが名古屋市と陸前高田市との比較(主に水道について)をしてみたいと思います。

| 区分 | 名古屋市 | 陸前高田市 |

|---|---|---|

| 人口 | 約230万人 | 約1.8万人 |

| 面積 | 326.5平方キロメートル | 231.9平方キロメートル |

|

水源 |

河川(木曽川等) | 浅井戸、湧水等(簡易水道等含む) |

| 水道施設 |

取水施設 2 浄水場 3 配水場(池) 8 ポンプ場 3 |

取水施設 5(3(簡水等)) 配水池 16(5簡水等) ポンプ場 減圧施設 多数 |

| 水道管 | 約8,600km | 約310km |

| 適用口径 | φ40mmから2,000mm | φ25mmから400mm |

|

職員数 (水道のみ) |

約1,200名 | 11名(派遣、委託含む) |

このように、名古屋市と陸前高田市では人口比で約130倍ですが、面積比では約1.4倍です。また、水道施設で言うと取水場や配水池等の施設数は、陸前高田市のほうが多くなっています。名古屋市は大規模な施設で運営していますが、陸前高田市は小規模な施設が複数あります。水道管の延長だと約28倍となっています。最後に大きく異なるのは、職員数です。こちらは100倍以上となっており、単純計算すると職員一人当たりが管理する面積や施設としては陸前高田市のほうがかなり多いということになります。

人口や施設数、職員数は大きく異なりますが、安全・安心な水道水を蛇口から提供するといった業務はどちらも同じです。そのために、私のこれまでの経験や知識が陸前高田市に役立てることが出来ていれば幸いです。

話が前後しますが、私が陸前高田市に来たのは今回が初めてではありません。9年前の震災後に災害派遣隊として一度訪れています。その時は、主な任務地が宮城県の石巻市であったため、陸前高田市をはじめとする沿岸部には調査として立ち寄りました。その時の光景は今でも忘れることが出来ません。そのため今回、陸前高田市に派遣されることになったときは、ようやく役に立てることが出来る時が来た、と思い派遣に手を挙げました。名古屋から遠く離れた地で慣れない生活に疲れることもありますが、初心を忘れずに陸前高田市の一員として一年間頑張っていきたいと思っています。

次回の報告では、震災当時に調査した沿岸部がどのように復興したかを、再度調査した結果について報告できればと思います。

最後に、今年のゆるキャラグランプリの大賞に、たかたのゆめちゃんが選ばれました!

はち丸にも頑張ってほしいですね!

10月19日(月曜日)

はじめに

みなさん、こんにちは。

10月の半ばとなり、朝晩はめっきり冷え込むようになりましたが、小職は職員宿舎で爪に火を燈す生活をしているのでとても暖かいです。

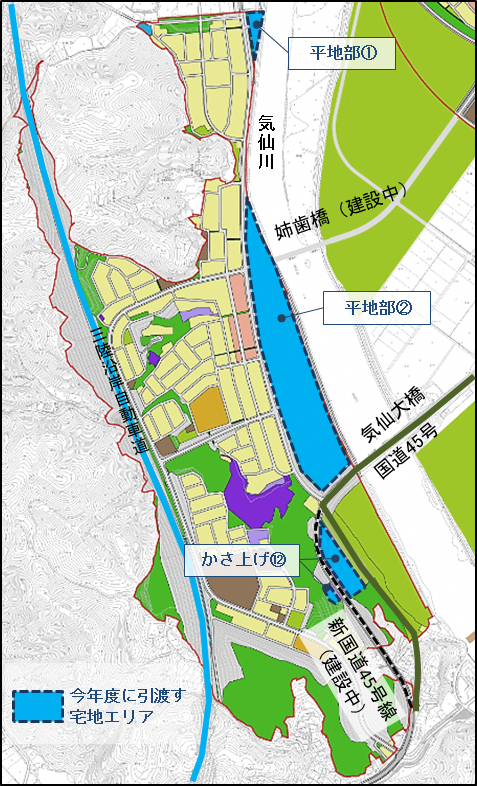

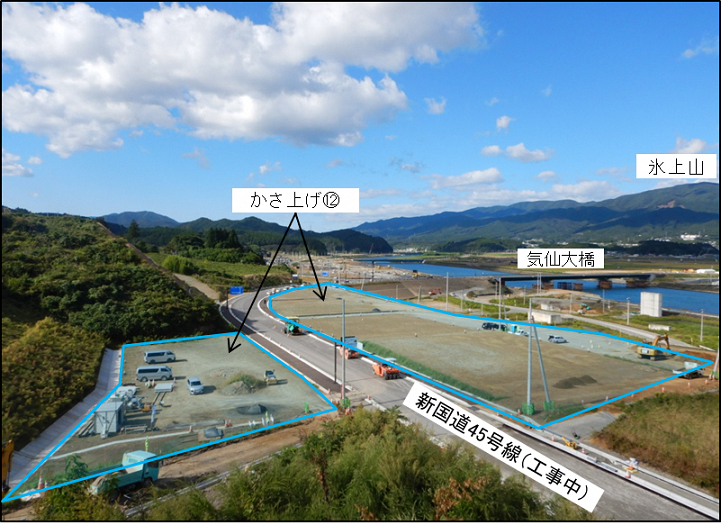

今回は陸前高田市復興局市街地整備課で気仙川の右岸側(西側)に位置する「今泉地区」」の区画整理事業の工事担当をしている職員が近況報告をします。

「今泉地区」の宅地引渡しについて

本市の区画整理事業は、今年度が工事期間の最終年度となっており、これまでに当地区内にある全21箇所の宅地エリア(高台6箇所、かさ上げ13箇所、平地部2箇所)のうち、平成29年度から現在までに19箇所の宅地エリアの引渡しを完了し、残すところ3箇所(かさ上げ1箇所、平地部2箇所)となりました。

また、今年中に区画整理区域内を通る新国道45号線が開通を予定しております。

これまで、国、県、都市再生機構や工事業者の担当者の方々と同じ目標に向かって切磋琢磨して工事を進めてまいりました。

あと少しで工事が完了すると考えると寂しい気持ちになりますが、工事が完了するまで気を緩めることなく進めてまいります。

陸前高田市の無名の一流選手

陸前高田市の名産の代表選手として「たかたのゆめ」というオリジナルブランド米があり、被災した陸前高田市の農業の復興シンボルとして、市を挙げてPRが行われています。

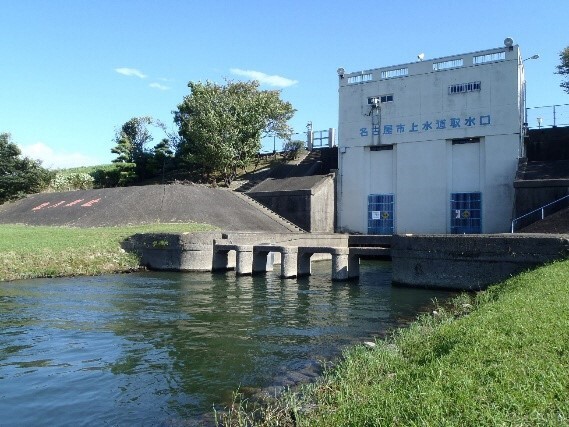

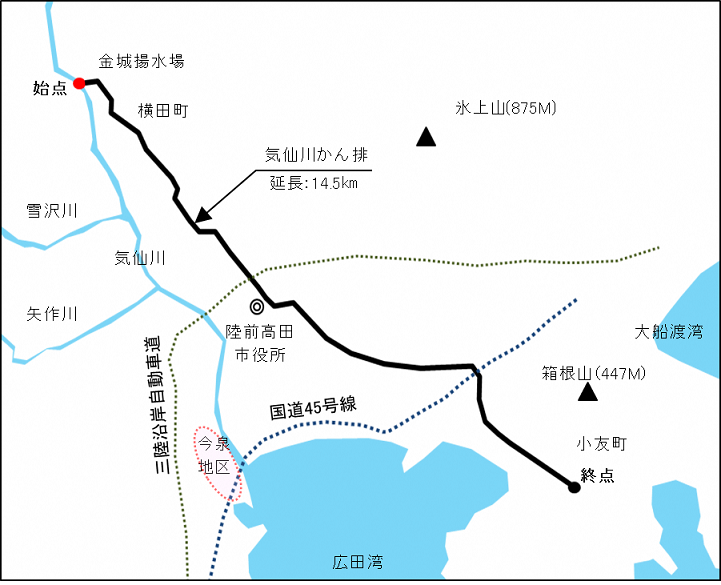

今回は「たかたのゆめ」の紹介ではなく、「たかたのゆめ」の耕作には無くてはならない、水田に水を運ぶ灌漑排水の「気仙川かん排」を紹介します。

詳細な資料が入手できなかった為、小職が調査した浅学な情報になりますが、「気仙川かん排」は昭和46年から着工され、約15年の歳月を経て工事が完了しました。

水路の始点は気仙川河口から約9km地点(横田町の気仙川右岸)にて取水し、ポンプ(金城揚水場)により約44mの高さに揚水したところから始まり、そこから自然流下で氷上山(875m)、箱根山(447m)の山肌を縫うようにして広田半島の玄関口である小友町へと続いています。

水路延長は約14.5km、その内訳はトンネル区間4.3km、サイフォン区間6.9km、開渠区間3.3kmです。

おそらく山岳工事特有の硬い岩の掘削や山水に苦労した難工事であったことが予想され、工事完了までに約15年という年数を要したことが頷けます。

毎年、4月中旬頃から開始する田植えの時期には、この施設を使って氷上山、箱根山の麗に広がる約400ヘクタールの水田に水を供給しています。

以上のように、「気仙川かん排」は先人達が知恵を駆使し、汗を流して造られ、今でも重要な役目を果たしております。

風光明媚とは程遠く、目立たず、誰にも注目されることのない施設ですが、「気仙川かん排」は紛れもなく陸前高田市の無名の一流選手です。

では、次回のおしらせまで。

このページに関するお問い合わせ

名古屋市被災地域支援本部事務局(防災危機管理局危機対策課)

電話番号:052-972-3584 ファクス番号:052-962-4030

Eメール:a3584@bosaikikikanri.city.nagoya.lg.jp