令和2年度被災地支援リポート 陸前高田市 3月分の記事

令和2年度被災地支援リポート 陸前高田市

令和3年3月8日(月曜日)

皆さんこんにちは。

私は昨年の4月から陸前高田市に水道業務の担当として派遣されており、今年の3月いっぱいで任期満了となります。

今年度はこれまで派遣された方の状況と大きく異なっていたように思います。それはやはりコロナ禍での業務であったということです。陸前高田市と名古屋市との交流はもちろん、様々な研修や会議が無くなり、来年度以降でも陸前高田市が困らないようなパイプ作りをしようと思っていた出鼻がくじかれてしまった感は否めない年となってしまいました。しかし、ある意味では陸前高田市での業務に打ち込めた一年間であったように思います。

今年度の私の業務目標としては大きく3つ考えていました。

- 復興事業としての配水管布設工事の発注・監督・円滑な工事進捗管理・完成

- 次年度以降も継続される老朽化した配水管の更新計画

- 震災で流出してしまった水道施設(水源地、配水池、ポンプ場、配水管)の台帳整備や図面情報の整備

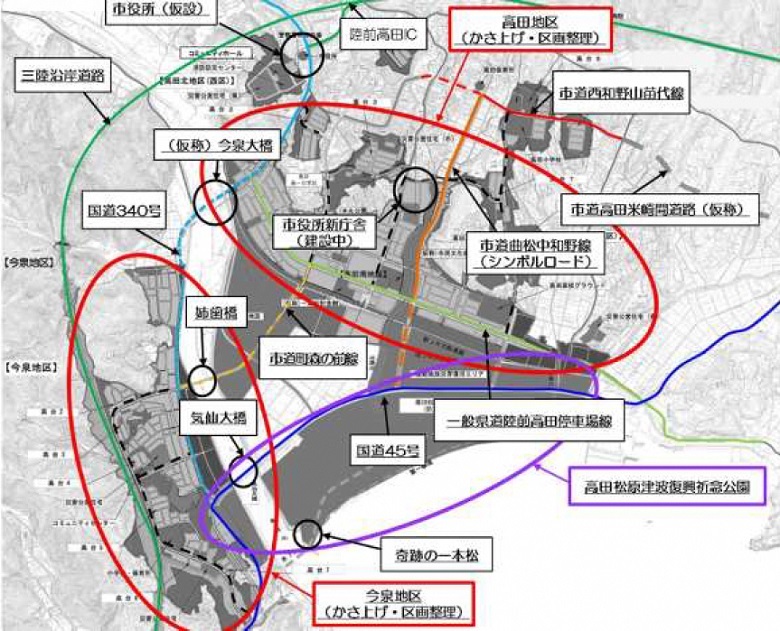

1に関しては陸前高田市の職員をはじめ、これまで派遣された方々の尽力によってほぼ完成まで漕ぎつけました。陸前高田市の他課や国、県の事業と合わせた区画整理事業や道路築造と調整して配水管の布設工事が行われ、今年度一年間だけでも街の様子がかなり変わったように思えます。しかし、区画や水道管などのインフラは整備されましたが、いまだ運用の決まっていない土地や施設が多く、今後は整備されたものをどのように維持管理していくかが大きな課題であると思っています。今後は整備されたインフラを上手に活用して陸前高田市らしいまちづくり、人の交流が行われることを期待しています。

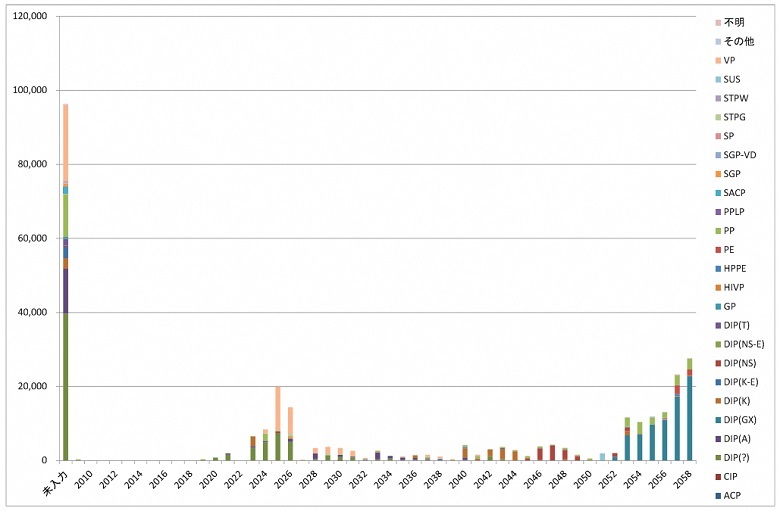

2に関しては、震災によってさまざまな資料が流出してしまったことから、どの配水管が古く早急な入れ替えが必要であるかはすぐには分からないような状況でした。そのため、これまで水道業務に関わられた方たちの話を聞いたり、漏水した履歴などを調査したり、業者やメーカーに聞き取りしたりしながら、ある程度のターゲットを絞り込み次年度以降の更新需要を見込んでみました。しかし私の力不足もあってか、2、3年程度の更新需要は見込めたものの、中長期計画を立てるところまでは至らず、また、更新費用やその費用捻出のスケジュールについてもうまく調整するまでには至らず、悔やまれる結果となってしまいました。

3については、これまでの資料やコンサルへの委託成果も出来上がり、9割方整備されたように思います。これらの資料や各施設に設置されている計測機器(配水池からの流出量等)を基に、どの施設に余裕があり、どの施設は供給が足りていないのかの判断が出来るようになりました。これらに施設の老朽度を加味して、今後どのような水道システムを構築していくかの検討がようやくスタートできるところまで来ています。陸前高田市も他の都市と同様に人口は減少傾向となっており、施設のダウンサイジングは必須であると思います。また、他都市と異なるのは震災で被災したことにより、震災前と後では市内での人口の分布が異なり、既存の水道施設では賄えない区域も出てきています。これらの変動にも対応できるような施設づくりが求められます。また、陸前高田市は市内での高低差が100m以上ある地域があり、水圧の高低差が出やすいといった特色があります。そのため、よりエネルギー効率の良い配水区域の構築をめざして、維持管理のしやすい施設更新を行っていく必要があり、今後の課題となっています。

また、この一年間を過ごす中で大きな事件が幾つもありました。

他の工事業者が起こした水道基幹管路(今泉地区から長部地区まで送る250mmのメインの送水管)への過失事故による断水事故(4月)

着任して早々にあった事故で、右も左もわからないまま職員や水道業者の方々と力を合わせて修理、復旧しました。断水件数は数十件もあり、町内放送での断水の呼びかけや管内の濁水処理も数日かかりました。

水源地の濁度異常(地震や大雨、雪解け水により水源が濁ってしまう事例)による断水(数回以上!)

山からの河川水(川幅1、2m程度)を水源としており、気候によって水源の水質が大きく左右される区域です。山の上に水源地や配水池があり、給水車で配水池に給水したり、水源地を清掃したりと足腰が鍛えられました。また、毎年クマが出没する場所なので、毎回ヒヤヒヤして作業していました。

落雷による停電が起因となりポンプ停止

夏季には落雷が多く、水道施設や電気施設への落雷も数回あり、大雨で真っ暗闇の中、ポンプの点検に行きました。こちらも山の斜面がきつく、何度も滑りながら挑みました。

電食(土の中での電位差による管穿孔)による漏水事例

漏水の通報を受けて現地到着。どのバルブを閉めれば断水するのか、また、間違ったバルブを閉めてしまうと想定外の区域で断水してしまうことから、図面とにらめっこをしながら断水作業にあたりました。ここでも水道業者の方の迅速な対応に助けられました。

火災鎮火のために消火栓を使用したことにより配水池が空になった事例

これは想定外でした。かなり大きな火災が夜間に発生して、消火栓から放水を行ったところ配水池が空(約200m3)になり翌日から100件以上の断水が発生し、収束まで数日を要しました。ポンプだけでは配水池への供給が追い付かず、近隣の水道事業体(一関市、大船渡市)へ応援を依頼して何とか切り抜けられました。今後も助け合いができると良いですね。

寒波により水道管が凍結して断水した事例

地元の方に聞くと「こんなに雪が降って寒いのはかなり久しぶりだな」といった声があちこちで聞こえてくるほどとても寒かった年らしいです。特に年末年始近辺はあちこちで凍結、破裂が発生し、最終的には水道管自体も凍結し断水が発生。東北ならではの事例でした。凍結対策は怠れないことを身にしみて実感しました。

また、市庁舎の雪掻きも週に2、3回は行いました。滑って転ぶので作業は大変でした!

大きく上げると以上の数点ですが、小規模な事例を挙げるとここでは書ききれません!

これらの事例(事故)を少ない職員で対応しなければならず、職員一丸となって問題解決に挑みました。またどこかでお話しできる機会があれば、もっと詳しくお話しすることとします。

ここまで書いてきて、様々な課題は多く見つかりましたがこの一年間で達成できたことは多くないことが図らずも分かってしまいました。

震災から10年が経過しようとしている中、これまで派遣された職員の成果として振り返ると、インフラとしてのまちづくりはようやく完了を迎えることが出来ることとなりました。しかし、インフラはあくまで人が生活や仕事をする上でのツールに過ぎず、それを使いこなす人がいてようやくインフラとしての能力が発揮できます。今後はそういった人材の育成にもつながる支援が出来れば良いな、と感じています。

約10年前に訪れた震災直後の陸前高田市の光景は未だに目に焼き付いていて離れません。しかし、この10年間でまちは再生し、活気は戻ってきていると思っています。住民の方と話していても、「震災前よりいろいろな施設が出来たので楽しみな部分もある」、「若い人たちが安心して暮らしていけるまちにしていきたい」といった前向きな意見を耳にすることも多く、今後のまちづくりがどのように行われていくかが私個人としてもとても楽しみです。

新市役所庁舎のほうも完成に向けて急ピッチで工事が進められており、もうすぐ完成する見込みです!新しい庁舎で仕事ができないことは少し残念ですが・・・。

今後も様々な形で陸前高田市と関わっていけるよう頑張っていきたいと思います。

もしこの文章を読まれて何か感じることがあったという方は、今からでも遅くないので自分ができる範囲で何か行動を起こしてみてください。陸前高田市がさらに良い街になるように願っています。

このページに関するお問い合わせ

名古屋市被災地域支援本部事務局(防災危機管理局危機対策課)

電話番号:052-972-3584 ファクス番号:052-962-4030

Eメール:a3584@bosaikikikanri.city.nagoya.lg.jp