令和2年度被災地支援リポート 陸前高田市 2月分の記事

令和2年度被災地支援リポート 陸前高田市

令和3年2月22日(月曜日)

陸前高田市復興局市街地整備課(高田地区担当)に派遣されている職員です。

派遣期間も3年間が過ぎようとしています。初めて市内を案内された時、中心市街地だよと紹介された場所には、大型商業施設(アバッセ)のみしかありませんでしたが、この3年で多くの建物が建築されました。土地区画整理事業の工事も、一部を除いてほぼ終了しつつあります。今回は、中心市街地以外の状況がどうなっているかご報告させていただきます。なお、写真の撮影時期は、令和3年2月中旬です。

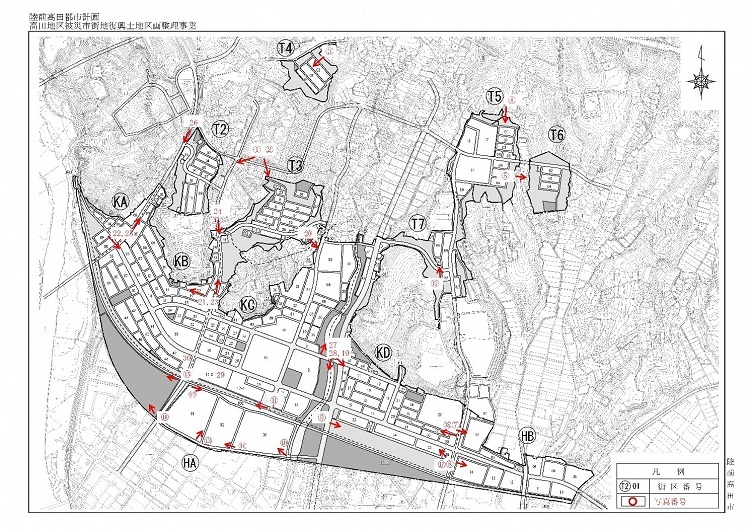

高台地区(山などを宅地としたところで、海抜25mから35mの位置にあり、6地区に分かれます。)

平地部(海抜3m前後で、数メートル盛土をした地域。災害危険区域に指定され、住居不可の地域)

かさ上げ部(海抜9mから12m前後で、最大8m程度の盛土を行ったところ。)

高田地区被災市街地復興土地区画整理事業概要

施工面積 186.1ha

事業費 757.6億円

道路の総延長 約27km

事業の概要を書いて大事業と思いましたが、担当区域の写真を撮影で、改めてとてつもない規模であることを痛感しました。

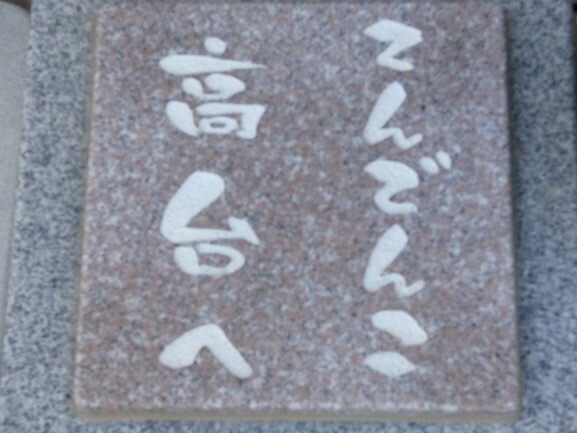

最後に、みなさんが、陸高を訪問する機会があったら、右のモニュメント見つけてみて下さい。また、そのときでよいので、「てんでんこ高台へ」の意味を考えてみて下さい。

令和3年2月26日(金曜日)

こんにちは。前回はかりの定期検査を紹介した職員です。今年度も残り少しになりましたね。1月、2月、3月は年度末で目まぐるしい季節ですが、一方で正月、節分、ひなまつりと雰囲気ある行事があり、都度その雰囲気に浸って楽しめるのでうれしい季節です。節分でひとつ発見ですが、東北の節分は落花生で豆まきします。なので、スーパーの節分コーナーには煎り豆がほとんど置いていません。個人的には衝撃でした。

少し春めく話をしましたがまだまだこちらは寒いです。2月の中旬ごろから三寒四温が感じられ、暖かい日は日中の気温が10℃を超える日がありますが、寒い日は日中で0℃、加えて風雪を伴うこともあり寒暖差に苦労しております。

あいさつが長くなりましたが、今回は担当している陸前高田市高等職業訓練校の再建のお話をします。事前に書きますが前置きが長くなります。ただ、皆様に伝えたいことは、職業訓練校がこの地方の「気仙大工」の技により木造で建てられるということなので、写真を中心にご覧いただければと思います。

その前に職業訓練校について説明します。職業訓練校は都道府県が認定した「認定職業訓練」を始め、職業能力が向上する訓練やセミナー等を行っている施設です。もう少し簡単に説明すると、仕事で使う技を学んだり覚えたりする場所です。陸前高田市高等職業訓練校では、大工の技を習得するための「木造建築科」の職業訓練を行っていますが、他の職業訓練校では事務系、介護、洋裁、ユニークなものでは屋根のかやぶきの訓練と、多種多様な仕事の訓練が行われています。仕事に就くための職業訓練もありますが、新人社員を育てるための職業訓練もあり、陸前高田の木造建築科は育成のための職業訓練として実施しています。

ここからは再建の話をします。陸前高田高等職業訓練校は東日本大震災で流され、他の施設に間借りする形で職業訓練を再開しました。しかし、間借りの状態では木造建築科以外の職業訓練やセミナーを実施するのは難しく、本格的に職業人を育成していくためにも職業訓練校の再建が決まりました。その工事が令和2年から始まり、令和3年春に完成する予定です。

木材の検査をしています。使う木材がしっかり乾燥しているか、寸法に間違いがないかチェックをしています。言い忘れていましたが、私は事務職ですので、工事や検査等の専門的な仕事は建築部署の担当者がしっかり行っています。

今年は寒く雪が積もりました。陸前高田市はもちろん東北ですが、滅多に積もらないので今年は珍しいそうです。

足場が組まれ、これから上物工事が始まります。写真、左側に注目してください。おやおや、一本だけ柱が立っていますね。

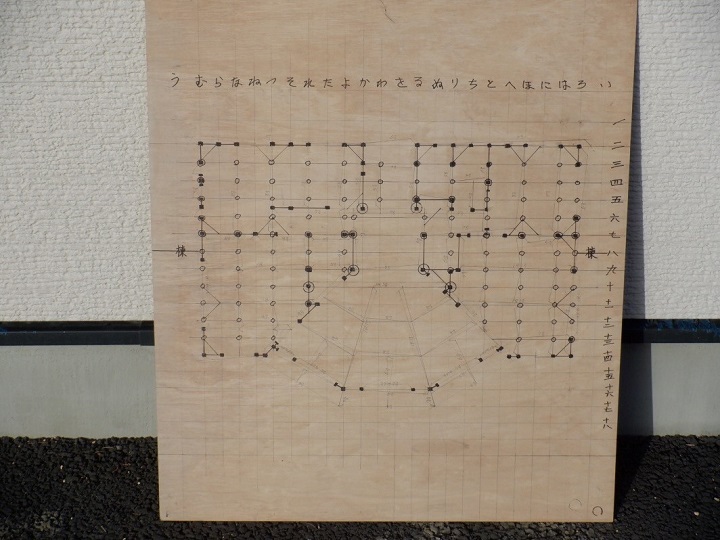

これが一番初めに立てられた柱「いの一番」です。最初という意味のこの言葉はここから来たみたいです。でも実は、写真の図のとおり「いの一番」がないので「ろの二番」がいの一番に立った柱とややこしくなっています。

いの一番を立て、これからの工事が無事に進むように工事関係者で祈願します。

木材と木材はこんな感じで金具を使わず結合されています。大工の技ですね。木材の使う場所が分かるように一本一本に番号が振られています。「ちの10」と「ちの11」になります。

木材が組まれ、だいぶ様になってきました。

棟上げが完成(骨組みが完成)したので「上棟祭(上棟式)」の準備をしています。

矢車を上げています。柱を上に運んだり、組んだり、矢車を運んだりするのも全部人力です。そう考えるとすごいと思いませんか。

矢車を付けています。

矢車が付いて準備万端。工事関係者がこれまでの工事が無事進んだことへの感謝と、これからの工事が無事に進むように祈願します。

工事の施工業者が施設の使用者である訓練生に隅餅をしています。隅餅は建物の四隅で棟梁が餅をまいて、それを家主の後継者が受け取る儀式で、建物と共に一族のこれからの繁栄を祈って行われるものです。

屋上で何か撒いています。これが餅撒きです。めでたいことと近所の方へのあいさつ含めて行われるみたいですが、新型コロナの影響もあり工事関係者のみで行いました。このような上棟祭が陸前高田のある気仙地方では行われています。最近は簡略した上棟祭が多いので、ここまでやることは滅多にないそうです。

今回はありませんが、上棟祭にはもうひとつの目的があります。棟上げには多くの大工さんを必要とし、いっきに仕上げなければならない大変な作業です。ここまで頑張った大工さんを労うために、上棟祭終了後に宴を開くそうです。

こちらが直近の写真です。瓦を載せて屋根を作っています。中は囲われていて見えなくなってしまいました。

そもそも家を建てたことがない私にとっては全てが初めての世界でしたが、昔ながらの木造建築(在来工法)ではこのような形で工事が行われています。職人仕事の貴重な光景を見ることができましたので、拙い文章と写真ですがこの場を借りて皆さまにご紹介させていただきました。

現在工事中の陸前高田高等職業訓練校は中心市街地の陸前高田駅からとても近いところに完成します。新たな職業訓練校は、職業訓練だけでなく多くの人に親しまれるように木工教室や木育など職人の技を活かしたイベントを実施する予定です。

最後になりますが、このリポートのご覧の皆さまが職業訓練校や職人の世界に少しでも興味をお持ちいただけたら幸いです。

このページに関するお問い合わせ

名古屋市被災地域支援本部事務局(防災危機管理局危機対策課)

電話番号:052-972-3584 ファクス番号:052-962-4030

Eメール:a3584@bosaikikikanri.city.nagoya.lg.jp