歴史・史跡[夢なごや400「魅力」部門作品紹介]

歴史・史跡のジャンルに応募された作品を紹介するページです。

歴史・史跡の作品

「魅力」部門の歴史・史跡のジャンルに応募された作品を紹介します。

七反野地蔵堂(七反野二丁目)

堤防の工事中に死亡した人の霊を弔い、また新田の平安を願って鬼頭景義が造立したと聞いています。

新田開発の功労者(春田野三丁目)

鬼頭景義は、その先祖は源為朝とされ、江戸初期に福田新田などを開発し、木津用水、萱津用水も開発した。

氏神さま(東築地神社)(東築地町)

東築地は、名古屋港の築造に伴い明治後期に埋立された。その翌年、その地名を頂き創設された伝統のある神社。

正徳町1丁目神明社(正徳町1丁目)

五穀豊穣を願って観請した。熱田新田開拓後土地の守護仏として祭られており、多くの年中行事がある。

21・22・23番割観音堂(正徳町2丁目)

熱田新田の干拓は江戸初期に行われ、土地を一番割から三十三番割に区割し、各番割に観音を配置し守護仏とした。

なごや競馬場の前身(泰明町1丁目)

太平洋戦争当時高射砲陣地として、7から8門の砲が配置してあった。戦後、陣地はダイナマイトで破壊され無くなった。

土古農場

生徒が動員され、農作業に駆り出された。米軍機の機銃を浴びる事もあり、恐ろしい体験をした。昭和21年頃が最後。

小碓町の神楽

神楽とは、獅子頭を納める獅子屋形。港区内には37台ほど残っているが、その中でもひときわ豪華。

10号地灯台(潮凪町)

昭和14年の建設。今でも弾痕を残したままの姿で保存。名古屋港で戦争の傷跡を残している貴重な施設です。

熱田神社(宝神町)

学区内にある熱田神社の創建は江戸後期で、宝神新田開発と同時期に鎮座。

臨海山宝来寺(宝神五丁目)

江戸後期に干拓された宝来新田のほぼ中央に、明治34年5月に当時説教所であったものが臨海山宝来寺となった。

十一屋稲荷社(十一屋三丁目)

伊勢湾台風(競馬場)

昭和34年9月の伊勢湾台風の際は、被災者6千人がスタンドなどに寝泊りしたという悲惨な出来事があった。

なごや競馬場(泰明町1丁目)

昭和24年に第1回の県営名古屋競馬が開催され、入場者数も昭和50年には1日52,850人を記録。

龍神社(本宮町3丁目)

熱田前新田が完成した折に、海神の心を慰めるために建立された。別名「元の宮」。灯篭の龍のレリーフは見事。

13番割観音堂(須成町3丁目)

熱田新田の干拓の際区画ごとに観音堂が建立された。現在では十二番割観音も十三番割観音堂の所に併せて祭られている。

高木学区

高木学区は甚兵衛後新田と熱田前新田からなり、そこでは惟信と善進神社が鎮守の氏神様として干拓以来祀られてきた。

茶屋後神楽

茶屋後神楽は、江戸末期に神社の祭礼や五穀豊穣を願って新造された。彫り塗り共に上質のものであると言わている。

海東流神楽太鼓

尾張の里神楽に色々の曲目を加え生み出した太鼓が海東流神楽太鼓である。一時は、伝統の継承も危ぶまれていた。

延命地蔵尊(新茶屋五丁目)

江戸中期に暴風雨で当地の海岸に流れ着き、村人たちが、お堂を福田川の堤防の上に建立安置した。通称高地蔵。

弁天寺(多加良浦町4丁目)

滋賀県にある竹生島弁天寺名古屋別院として大正14年に創建。商売繁昌、芸事上達等を祈願する人々で賑わっている。

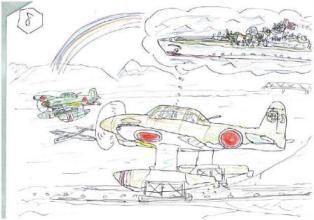

晴嵐発着スリップ(スロープ)(野跡五丁目)

戦争当時、ここは、航空機産業地だったんだわ。末期に晴嵐が開発されたんだと。その試作機の発着スロープがあるんだ。

このページに関するお問い合わせ

港区役所 区政部 地域力推進課 地域力推進担当

電話番号:052-654-9621 ファクス番号:052-651-6179

Eメール:a6549621@minato.city.nagoya.lg.jp

港区役所 区政部 地域力推進課 地域力推進担当へのお問い合わせ