医療費の自己負担

名古屋市の国民健康保険を利用した場合の医療費の自己負担についてのご案内です。

医療機関等にかかるときは、必ず保険証利用登録がされたマイナンバーカード(以下マイナ保険証)、資格確認書(70歳以上は、高齢受給者証もあわせて)を提示してください。また、在宅で継続して療養の必要な人が、医師の指示で訪問看護ステーションから訪問看護を受けた場合にも、マイナ保険証、資格確認書が使えます。

ただし、入院中の食事負担、差額ベッド代や正常な妊娠・出産などは保険診療の対象になりません。

医療費の自己負担割合

医療機関等で負担する医療費の自己負担割合は、以下の表のとおりです。

| 年齢 | 負担割合 |

|---|---|

| 未就学児 | 2割 |

| 就学児から70歳未満まで | 3割 |

| 70歳から74歳まで | 2割または3割 |

70歳の誕生日の翌月(1日生まれの場合は誕生月)から、所得に応じて自己負担割合が2割または3割となります。

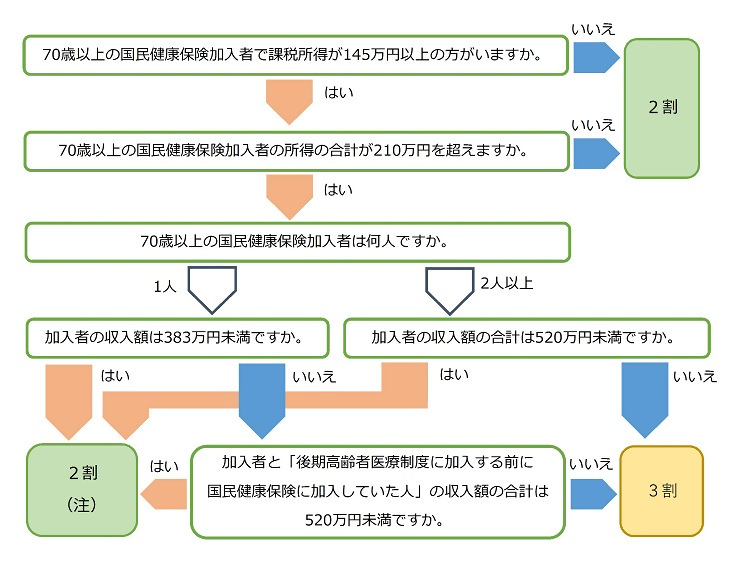

70歳から74歳までの負担割合について

以下のいずれの要件にも該当する場合に3割負担です。

- 国民健康保険に加入している70歳以上で、課税所得が145万円以上の人がいる。

- 国民健康保険に加入している70歳以上全員の、所得を合計した額が210万円を超える。

ただし、以下の基準のいずれかに該当する場合は、申請をしていただくことにより自己負担の割合が2割になります。

- 70歳以上の国民健康保険加入者が1人だけのとき、加入者の収入額が383万円未満の場合

- 上記の1には該当しないが、「国民健康保険に加入している70歳以上」と「後期高齢者医療制度に加入する前に国民健康保険に加入していた人」の収入額の合計が520万円未満の場合

- 70歳以上の国民健康保険加入者が2人以上のとき、収入額の合計が520万円未満の場合

- 課税所得とは、所得金額から所得控除額を差し引いた課税標準額のことです。

- 所得とは、前年中(1月から7月は前々年中)のすべての所得(退職所得を除く)を合計した額から市県民税の基礎控除額(所得が2,400万円以下の場合は43万円)を引いたものをいいます。

- 収入額とは、前年中(1月から7月は前々年中)の収入をさします。

(注)名古屋市で収入が把握できない場合には、申請をしていただく必要があります。

扶養調整控除について

一部負担金の割合の判定においては、下表のとおり、扶養調整控除算定対象者に応じた額を本来の市県民税課税所得から差し引きます。

|

基準日 時点の加入保険 |

扶養関係 (基準日(前年12月31日)時点の 加入保険の状況) |

扶養調整控除額 (一部負担金の割合の判定にあたり 市県民税課税所得 から差し引く額) |

|

|---|---|---|---|

|

扶養調整控除 適用者 |

扶養調整控除 算定対象者(注) |

||

|

国民健康保険 ・ 国民健康保険組合 |

世帯主 ・ 組合員本人 |

16歳未満の世帯員 | 対象者一人につき33万円 |

| 16歳以上19歳未満の世帯員 | 対象者一人につき12万円 | ||

(注)いずれも、前年中(1月から7月は前々年中)の合計所得金額(給与所得者については、給与所得から10万円を控除して算定した合計所得金額)が38万円以下の場合に限ります。

負担する医療費が高額になったときは

医療機関等の窓口で支払う自己負担額が高額になったときに、支払った自己負担額の一部が高額療養費として支給されることがあります。

該当者にはおおむね診療月の3か月から4か月後に高額療養費支給申請のご案内が郵送されますので、ご案内が届いたら区役所保険年金課または支所区民福祉課へ申請してください。

マイナ保険証を利用している人は、医療機関等がマイナ保険証でのオンライン資格確認をすることで、自己負担額の確認・適用ができます。

保険証、資格確認書を利用している人は、あらかじめ申請することで、医療機関等の窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」の制度があります。

高額療養費の算定方法など詳しくは、「高額療養費制度」のページをご覧ください。

関連リンク

以下のページにある表の番号13をご覧ください。

人工透析や血友病等の診療を受けるときは

人工透析を必要とする慢性腎不全、血友病や血液製剤によるHIV感染症については、毎月の自己負担額が10,000円に軽減される特定疾病の制度があります。慢性腎不全で人工透析を必要とする上位所得世帯に属する70歳未満の人の自己負担限度額は1か月20,000円までです。

該当する場合は、マイナ保険証利用有無に関わらず区役所保険年金課または支所区民福祉課までお届けください。マイナ保険証を利用している人は、オンライン資格確認で確認・適用ができます。(申請してから確認できるようになるまで、日数がかかります。)資格確認書を利用している人は、「特定疾病療養受療証」が交付されますので、資格確認書と一緒に医療機関等の窓口へ提示してください。

詳しくは、「特定の病気の治療を長期間続ける場合(特定疾病療養受療証)」のページをご覧ください。

関連リンク

以下のページにある表の番号21をご覧ください。

結核の診療を受けるときは

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2の規定による医療を受ける場合に発生する患者負担分(適用医療総額の5%)について、「結核医療付加金」として給付しています。医療機関等の窓口での支払いは必要ありません。

入院中の食費負担

入院中の食費の負担については、以下のとおりです。

入院中の食費負担(食事療養標準負担額)

1回510円(注1)

(療養病床に入院する65歳以上を除く)

(注1)指定難病患者または小児慢性特定疾病児童等(一般課税世帯)は300円、平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して精神病床に入院していた人(一般課税世帯)が退院するまでの間は1回260円です。

市民税非課税世帯の減額

区役所保険年金課または支所区民福祉課へ申請をし「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、資格確認書と一緒に医療機関へ提示すると、次のように食費負担が減額されます。なお、オンライン資格確認を実施している医療機関等では、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示は不要です(本人の同意を求められる場合があります)。

〈入院90日目まで〉1回240円(注2)

〈入院91日目以降〉1回190円(注3)

〈70歳以上の市民税非課税世帯1の人(注4)〉1回110円

- (注2)やむを得ない理由により「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示できず、減額を受けていない場合、申請により差額が支給されます。

- (注3)入院91日目以降の長期入院の該当にはマイナ保険証利用有無に関わらず申請が必要です。申請の際には、医療機関へ支払った領収書など、入院が90日を超えたことがわかる書類をお持ちください。(マイナ保険証の場合、証明書等は交付されません。)

- (注4)市民税非課税世帯1の人とは、その属する世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)及び世帯員全員(国民健康保険の被保険者のみ)が市民税非課税であって、その世帯の所得が一定基準以下の世帯に属する人をいいます。

関連リンク

以下のページにある表の番号11、12をご覧ください。

療養病床に入院する65歳以上の入院中の食費・居住費負担(生活療養標準負担額)

食費1回470円(一定の基準を満たす医療機関は510円) 居住費1日370円

市民税非課税世帯の食費部分の減額

区役所保険年金課または支所区民福祉課へ申請をし「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、マイナ保険証または資格確認書と一緒に医療機関へ提示すると、次のように食費負担が減額されます。(居住費は減額されません。)なお、オンライン資格確認を実施している医療機関等では、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示は不要です(本人の同意を求められる場合があります)。

1回240円(注1)

〈市民税非課税世帯1の人(注2)〉 1回140円

- (注1)やむを得ない理由により「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示できず、減額を受けていない場合、申請により差額が支給されます。

- (注2)市民税非課税世帯1の人とは、その属する世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)及び世帯員全員(国民健康保険の被保険者のみ)が市民税非課税であって、その世帯の所得が一定基準以下の世帯に属する人をいいます。

関連リンク

以下のページにある表の番号11、12をご覧ください。

交通事故、仕事による病気やケガのときは

交通事故などで他人にケガをさせられたときもマイナ保険証や資格確認書は使えますが、必ず、区役所保険年金課または支所区民福祉課へ届けてください。

国民健康保険が負担した医療費は、責任の度合いに応じて、あとで相手方に請求します。

仕事による病気やケガについては、使用者や労災保険によって医療費が負担されますので、マイナ保険証や資格確認書は使えません。

詳しくは、「交通事故などでケガをした場合」のページをご覧ください。

関連リンク

以下のページにある表の番号10をご覧ください。

窓口の支払いにお困りのときは

地震、風水害、火災等により、大きな損害を受けたとき、また、事業の休廃止などにより生活が一時的に苦しくなり、医療機関等の窓口での一部負担金の支払いが困難な場合に、申請により支払いが免除、減額、猶予となる制度があります。対象となる場合は、区役所保険年金課または支所区民福祉課の窓口にご相談ください。

詳しくは「一部負担金減免制度」のページをご覧下さい。

お問い合わせ先

詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 生活福祉部 保険年金課 給付担当

電話番号:052-972-2568 ファクス番号:052-972-4148

Eメール:a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

健康福祉局 生活福祉部 保険年金課 給付担当へのお問い合わせ