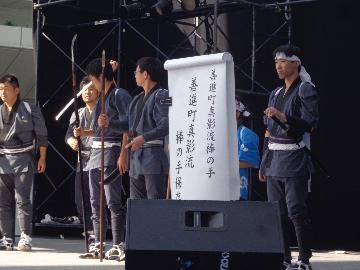

第2章 棒の手の現在(いま)

豆知識!善進町真影流棒の手の特徴

棒の手には、いくつもの流派がありますが、その中でも真影流の主な特徴としては、

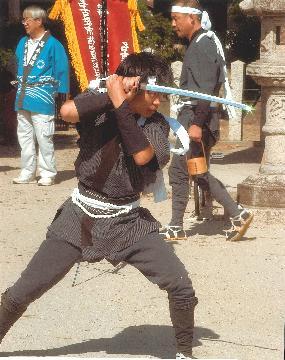

- 刃の付いた武器は全て本物を使用している

- さらに、武器の刃は潰していないため、本当に切れる

- さらにさらに、一つ一つの動作に間がなく、他の流派と比べて動きが速い

…などといったことが挙げられます。そのため、演技中は常に緊張と隣り合わせなのです。

そんな棒の手の、普段の練習について聞きました。

(司会)普段の棒の手の練習は…

(溝口)この年の町内の回覧、「練習開始のお知らせ」ってのには、8月24日(日曜日)午後4時30分から1時間って書いとるわな。それからお宮さんの境内で週1で1時間、それも参加できる日だけ。10月の本番直前までの間に練習できるのは6日ぐらいだけど、1時間の間に繰り返しやれるまでという格好で段々できてきて、「この程度だったら当日はできるわい」と、そんな格好だな。だから練習開始の8月の時点で、まったく経験ゼロからだったらやれんわな。

それに相手がいないと練習できない。息を合わせるってところができないから。(名簿を指して)ところがこの人なんて、本番で急に出てきてパッとやれてしまうんだけれども、身体がそういう風にできてしまっている。この年代の人は本当にそれこそ、西川さんとか土方さん(保存会結成当時の中心人物)に教えてもらっとる連中だからね。

(司会)人が多かったころはもう少し練習も多かったのですか?

(溝口)長久手の方にも棒の手があるんだけど、そっちは練習を1年中やっとるって、そんなこと言っとったわ。この辺も昔はお宮さんで毎週やっとったらしい。

(司会)練習を始めてから習得するまでに、どれくらいかかりますか?

(溝口)練習っていっても一つのことを専門的に若いころから教えていくから、実行するときにはそんなに練習しない。若いころに身についた技をやる。だから、「私は何々はやれるけど何々はやれん」って専門的になっちゃう。

何でもやれるっていう人は知らんな。やっぱり子どものころからの積み上げじゃない?

(司会)昨年のまつりではお子さんも参加されていましたが…

(溝口)今いる子ども2人は、お父さんが家で教えてて、そしてこの日(練習日)に教えてやっとやれる。ところがお父さんが教えんと、さっぱりできんのだわ。教える人によって教え方が違うもんで、専門的なところは、それをやっとる人しか教えられんのだわ。

(司会)そうすると、教えられるのはお父さんだけ、と。

(溝口)そもそも、やれといってもやらんもんね。(笑)「お父さんが来るまで待つ!」って言って絶対やらんからね。幼稚園とか小学校低学年じゃしょうがないと思うけど。「小遣いやるからやってくれ」って言っても、やらんもんな。(笑)

(司会)演者の中で、師匠と弟子のような関係はあるのでしょうか?

(溝口)やっぱりある。動きについては武器によって違ってくるもんね。今の指導者が初歩的なものは皆にだいたい教えとるけども、武器によって「そんなこと分からんわー」って言っとるもんね。動きは分かるけれども、どこまでどういう風にかわすとかいうようなことはどうも分からんようだな。危ないんだわな、結局。分からんものを教えて怪我したら危ないから、よう教えんっちゅうこったわな。

(司会)すると、皆さんが使う武器は最初どのように決めるのですか?

(溝口)初めから偉い人が「お前はこれをやれ」って言って。命令だわな(笑)

(司会)演技中にも何か苦労はありますか?

(溝口)ある時、「何かの劇に出て棒の手を見せたってくれないか」と言われたことがあった。そしたら猛反対したもんだから。「そんなもんできん」つって。要は、本来は土の上で動く芸だから、ツルツルになっとる舞台では動けんって。

うちは当然のことだけれども、長久手みたいにゆっくりやる芸のところでも、動けんって言うね。「滑るから怖い」って。わらじだから当然滑るわね。舞台に出るときは、わらじに水をかけて滑らないようにやる。区民まつりは下がコンクリートだろ?コンクリートはまだいい。ところが、名古屋まつりは板(ステージ)だからね。ツルツル。毎年、何とかせえ何とかせえって、いつも話題になる。初めはテレビ塔の近くの広場だったけど、もう3年ぐらいになるのかな。あそこ(ステージ)でやるのは。

(司会)怪我をすることもあると思いますが…

(溝口)うち(真影流)は真剣を使うし、刃を潰していないから、息が合わないと怪我する。俺が世話役になってからも3人、保険のお世話になった。膝の切り傷、頬の切り傷など大したことはなかったけれども、保険を掛けとるから。

昔、ある人が槍で相手の膝を擦ったことがあった。それからは「まー嫌だ、俺は槍を持たん」って言い始めて。いっぺんやると怖いらしいね。

(司会)…辛いところですね。

(溝口)そうね。やっぱり、真剣を使うもんだから。その真剣が動くってのに対してスピードが速いよね。うちは一つ一つの動作に間がないから、どうしても速くなっちゃう。

棒の手を守り伝える中での苦悩について聞きました。

(司会)以前は、どれくらいの人数で活動されていたのですか?

(溝口)保存会結成当時にどのくらいの人間がおったかは俺にも分からんけど、俺が世話役を始めた平成13年ぐらいには50人くらい名簿に載っとった。

ところが実際、名簿の連中が出てこない。名古屋まつりに出て来とるかというと、出てきとらんのだわ。「もう、わしらはそんなことできん」って。名簿には小学生から大人までこれだけの人間がおりながら、実際に名古屋まつりに出てきてくれた人は、数えてみたら7人。7人で、7つか8つぐらいの演技を何とかこなした。その後、あれだこれだと人間を集めたが、平成17年の区民まつりではやっぱりほとんど同じ人間に多少増えとるだけ。町内の祭りになってくるとまた少し増えてくるが、それでもあまり増えとらんな。

(司会)やはり、どこの伝統芸能も後継者不足が課題ですね。

(溝口)何とか今のところはやれている。舞台でやるときは、最低10人は欲しいんだけどな、実際に。それでまあ、今年は1人また、何とか入る可能性はあるらしいで。

子どもにやらせるんだけど、最近の子は学校で部活が始まると辞めていってしまう。高校に入るころにはほぼ辞めちゃうね。

(司会)先ほどのお話ですと、女の子も参加しているようですが…

(溝口)あのね、女の子はね、孫が2人、孫の友達が3人の合計5人、入っとった時がある。でも4、5年おったら辞めちゃう。

(道具の調達も難しいそうです。)

(溝口)人がおらんのも大変だけど、それとね、衣装を作ってくれる人が段々いなくなっちゃったんだわ。木綿だからなかなか難しいんだわ。それから衣装のほかに提灯もいるんだけど、港区の千年に手作りで提灯を作ってくれるところがあるが、これも今年あたりもう辞めるって言っとったから。

一番困ってるのはわらじなんだわ。今は何とかなっとるんだけどね。なかなか難しいんだよ。

あと足袋。黒い足袋もなかなか無いんだわ。だから衣装が難しい。

股引(ももひき)も難しいんだわ。なかなか。

帯も出来上がりの帯でないと誰も縛れんから、今はそういうのを使っとる。

(司会)…ほとんど全部ですね。

(溝口)衣装は昔の百姓のスタイルでやっとるからな。今の百姓でこういうスタイルでやっとる奴おらへんわな(笑)

だから、作っているところを探すのも難しい。

このページに関するお問い合わせ

港区役所 区政部 地域力推進課 地域力推進担当

電話番号:052-654-9621 ファクス番号:052-651-6179

Eメール:a6549621@minato.city.nagoya.lg.jp

港区役所 区政部 地域力推進課 地域力推進担当へのお問い合わせ