名古屋市秀吉清正記念館 特別展示室

特別陳列室

ただ今の見どころ 主な展示資料

特別陳列「長篠合戦 三英傑は共に戦った」の開催について

令和8年1月17日(土曜日)から3月1日(日曜日)まで

天正3年(1575)、武田軍が徳川・織田軍に惨敗して信長による天下統一に拍車がかかったいわゆる「長篠の戦い」は、長篠城をめぐる武田氏対奥平氏の攻防戦と、やや離れた設楽原での一大決戦の2つの戦場が舞台でした。この設楽原決戦はまた、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康のいわゆる三英傑が勢揃いした非常にまれな戦闘でもありました。また近年この合戦の再検討が進み、決戦が単純な「鉄砲による勝利」ではないことも明らかになってきました。今回、決戦に至る経過や戦いで生死を分けた人びとの存在、古戦場の地元での戦死者への追悼の思いなどのエピソードも交え、激戦の生々しい実像を振り返ります。

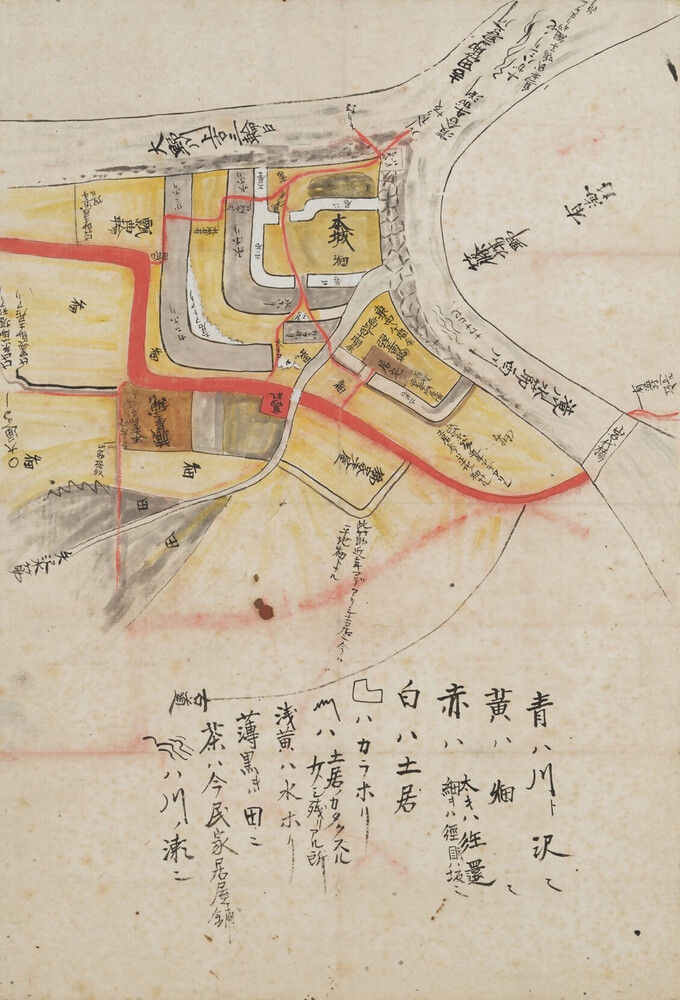

長篠城図 江戸時代 新城市長篠城址史跡保存館蔵

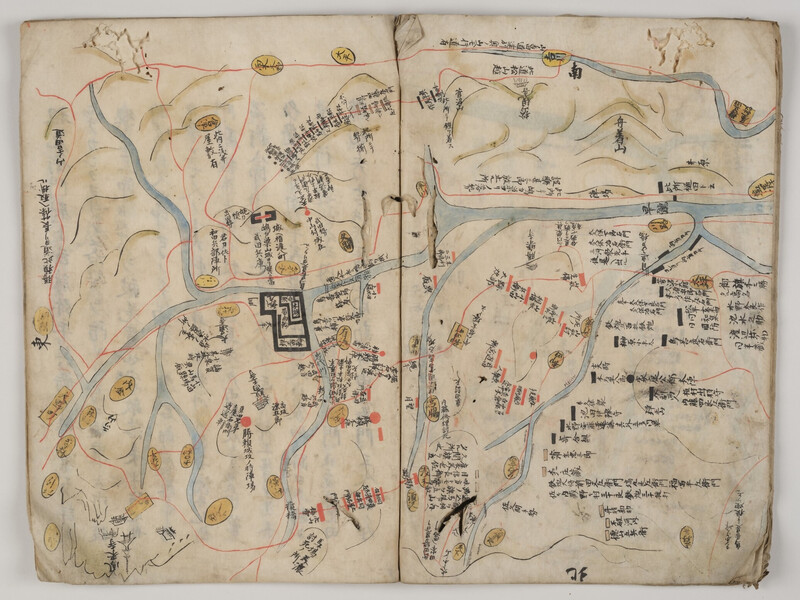

参州長篠軍記 江戸時代 宗堅寺蔵(新城市設楽原歴史資料館受託資料)

連吾川出土矢立硯 安土桃山時代 新城市長篠城址史跡保存館蔵

両軍激突の最前線だった小川の工事で発見されました。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 秀吉清正記念館

電話番号:052-411-0035 ファクス番号:052-411-9987

Eメール:a4110035@kyoiku.city.nagoya.lg.jp

教育委員会事務局 秀吉清正記念館へのお問い合わせ