街路樹

街路樹の役割 街路樹の歴史

街路樹とは、市街地の道路に沿って植えられた樹木のことです。

美しい並木がまちの景観をつくり、新緑や紅葉、花々が街並みに彩りと季節感を与えるなど、日常生活における身近な緑として市民に親しまれています。

街路樹の役割

- 街並みに統一感を与え、沿道の景観を向上させます。

- 人工的な街並みに、彩りや季節感、うるおいを与えます。

- 周囲の気温上昇を抑えるなど、ヒートアイランド現象の緩和に役立つほか、木陰をつくり夏の日差しを和らげます。

- 木々の葉が大気汚染物質を吸着して空気を浄化します。

- 車と歩行者を分離することにより、安心して歩道を歩くことができます。

- 規則的に植えられた並木は車の運転者の視線を誘導し、中央分離帯の樹木は対向車のヘッドライトを遮るなど、交通安全に役立ちます。

- 沿道の火災時には熱を吸収、低減するなど、災害時に役立ちます。阪神・淡路大震災の際に、倒れかかった家屋を支えて避難路を確保した例も報告されています。

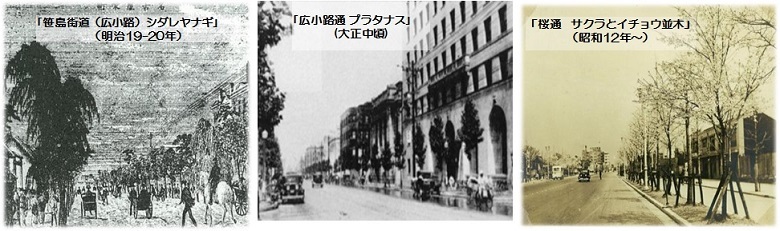

なごやの街路樹の歴史

明治20年(1887)、名古屋駅の開業に合わせて笹島街道(現在の広小路通)が開設されました。このとき植えられたシダレヤナギの並木が名古屋で最初の街路樹とされています。シダレヤナギは大正時代にプラタナスに植え替えられ、現在はケヤキの並木となっています。

大正時代以降は、市街地の開発が拡大するなかで、道路整備に伴う街路樹の植栽が進み、プラタナス、イチョウ、アオギリ、トウカエデ、クスノキなど、樹種も多様になっていきました。

また、昭和12年には桜通の整備にあわせ、サクラとイチョウが交互に植栽されました。

昭和30年代以降、トウカエデやアオギリなど、早期に大きくなる種類を中心に、都市の緑化が進められ、街路樹の本数も増えていきました。昭和50年代以降は、ハナミズキなど花の咲く種類の街路樹が多く植えられるようになり、花木やせせらぎ等を導入した緑道の整備も進められました。

現在の街路樹本数は、高木で約10万本、中木や低木を合わせた総本数は約280万本を越えており、市域における街路樹(高木)密度は大都市でトップクラスとなっています。

このページに関するお問い合わせ

緑政土木局 緑地部 緑地維持課 街路樹担当

電話番号:052-972-2494 ファクス番号:052-972-4143

Eメール:a2481@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

緑政土木局 緑地部 緑地維持課 街路樹担当へのお問い合わせ