地震(じしん)に備えて

今、東海地方の南の海で大きな地しんが起きて、たくさんの被害(ひがい)が出ると心配されています。地震にどのように備え、地震が起きた時にどのように行動すればよいか学習しましょう。

地震のこわさ

令和6年1月1日に起きた能登半島地震(のとはんとうじしん)は、お正月のさなかに起きました。地震はいつ起きるかわかりません。家にいるとき、学校にいるとき、出かけているときなど。地震が発生する前にそなえておくことが重要です。

また、平成23年3月11日に起きた東日本大震災(ひがしにほんだいしんさい)は、世界最大級の地震でした。この地震では、「つ波」が大きなひ害をもたらしました。地震が海の底で起きると、そのゆれが海の水に伝わって大きな波が生まれます。これが「つ波」です。海の近くにいて地震が起きたら、すぐに高い場所へ逃げましょう。

大地震が起きると、電気・ガス・水道などが止まり、電話も通じなくなってしまいます。また、家やへい、大きな木や電柱がたおれて道路が通れなくなると、消防車や救急車も出動できなくなります。

地震にそなえて、何をしたらよいのだろう?

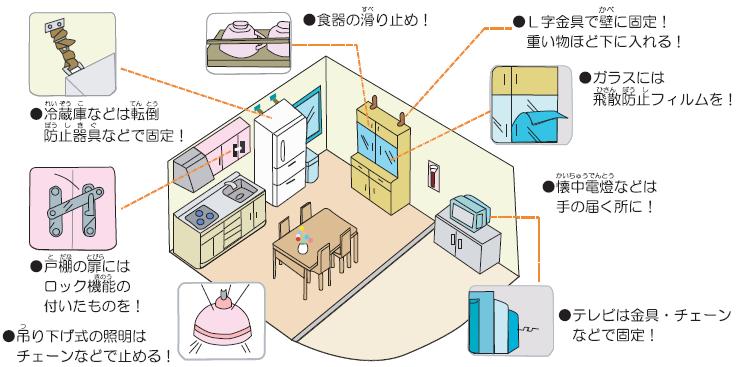

食器だなや冷蔵庫などがたおれないように、かべや天じょうに金具でとめたり、たなの上などに重い物を置かないようにしましょう。

- L字金具などの器具でかべなどに固定する。

- 扉にはロックきのうをつける。

- 食器が飛び出さないようにする。

- ガラスにひさん防止フィルムを貼る。

- 金具やチェーンなどで壁などに固定する。

- かい中電灯は手の届く所に置いておく。

- 吊り下げ式の照明器具はチェーンなどで止める。

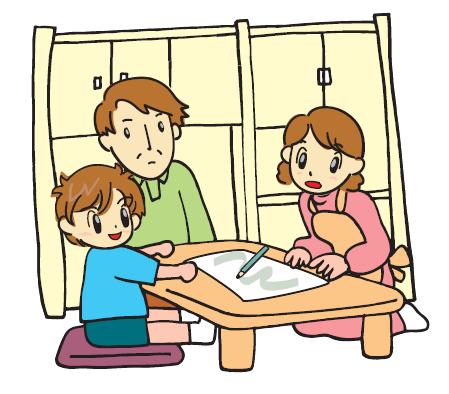

地しんが起きてもあわてないように、どこへひなんするかなどを家ぞくで話し合っておきましょう。

地震がおきたら、どうしたらよいのだろう?

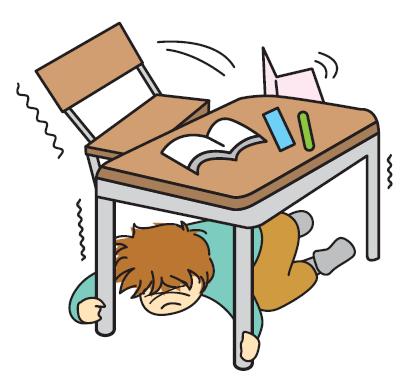

動けるならば、おちついて、みじかな安全なところへひなんしましょう。

かわらやガラスなどが落ちてきてあぶないので、あわてて外へとび出してはいけません。

ひなんをする時は、どんなことに注意したらよいのだろう?

家がたおれそうになったり、火事になった時は、小学校などひなんじょへひなんします。

また、持ちものは非常持ち出し品など、必ようなものだけにしましょう。

大地しんで、おうちの人と連らくがとれないばあい、災害用伝言(さいがいようでんごん)ダイヤル「171」を使いましょう。

使い方は、「171」に電話をかけて、せつめいにしたがって、家ぞくの伝言をきいたり、ろくおんしたりできます。

災害用伝言ダイヤルがたいけんできる日

- 毎月1日(1月は1日から3日)と15日

- 防災週間(8月30日から9月5日)

- 防災とボランティア週間(1月15日から1月21日)

また、切れたりぶらさがったりした電線もきけんなのでちかよってはいけません。

「お」おさない、

「は」はしらない、

「し」しゃべらない、

「も」もどらない、

「おはしも」を覚えて行動しましょう。