憩いの場所・堀川

堀川は、憩いの場としても重要な役割を果たしていました。

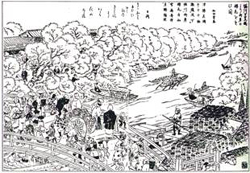

文化元年(1804)に御普請奉行の堀弥九郎が日置橋の南北数百メートルの間の両岸に数百本の桃と桜を植え、文政5年(1822)頃には茶屋・料理屋・菓子屋など20軒余りも店を構え、花見舟も繰り出し大変な賑わいとなりました。「尾張名所図会」には「両岸に往きかう群衆、水には舟を浮かべて上下に花を賞するさま、さながら嵐山、隅田川の春興にも劣らぬ勝地なり」と書かれていますし、この様子を「堀川日置橋より両岸の桜花を望む図」としても画かれています。明倫堂督学や書物奉行を歴任した深田正韶は、この風景を「咲きつづく みぎわの花はいく千尋 はるにさらせる錦なるらん」とよみ、また、森玉僊をはじめ多くの画家が画題にとりあげました。安政7年(1860)には長畝(現在の景雲橋上流)の前にも植えられ、明治になっても名古屋の花見の名所となっていました。

うるおいの水辺には茶屋や料理屋もありました。名古屋城が望める長畝近くには大吉楼という茶屋があり、納屋橋の南で文政11年(1828)に開業した料理屋は、頼山陽が唐の詩「水近きところ必ず月を得るの高殿あり」から「得月楼」と名付け、昭和19年(1944)の廃業まで長く親しまれていました。

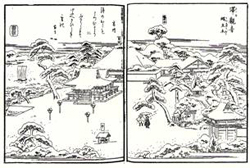

沿川には多くの社寺があり、たくさんの人々がお参りや散策に訪れ、堀川の風情を楽しみました。舟運の安全を願う住吉、塩竈、金刀比羅などの社も多く、「澤の観音」と呼ばれた妙安寺は、堀川越しの眺望が良いことから名古屋三景の一つに数えられていました。この「澤の観音」の図は、市博物館所蔵の「尾張名所図会」の一つです。

また、堀川では多くの祭りが行われていました。ちょうちん舟を浮かべた「堀川水神祭」、舟歌とともに神輿を舟で下らせる「洲崎神社船祭」、五色の旗をなびかせた舟の上で水死者を供養した「川施餓鬼供養」などが有名でした。365個のちょうちんを付けた「まきわら舟」は明治39年(1906)から「熱田祭」の時に浮かべられ親しまれていました。昭和48年(1973)を最後に一時中断していましたが、平成2年(1990)から「堀川まつり」の行事として姿を変えて復活しています。

納屋橋の北東の堀川端に残されている古い建物は、「旧加藤商会ビル」という名前で、国の登録有形文化財に登録されています。この建物は、貿易商を営む加藤商会の本社ビルとして、昭和6年頃に建てられました。昭和10年から昭和20年頃まで、この建物内には、当時のシャム国、現在のタイ国の名誉領事館が置かれたこともありました。その後、事務所や倉庫として、またビル全体が看板で覆われて広告塔として使用されていた時期もありましたが、建物の修復・改修工事等を進め、平成17年1月に現在の形でオープンしました。地下に設置した「堀川ギャラリー」は、堀川の情報発信拠点として利用されています。

堀川をゆく御座船

享和2年(1802)9月15日に尾張藩主一族の聖聡院が堀川で船遊びをした時の模様です。豪華な大型船が現在の洲崎橋下流あたりを航行しています。なおこの図は、市博物館所蔵の「御船御行列之図」の一部分です。

このページに関するお問い合わせ

緑政土木局 河川部 河川計画課 堀川総合整備担当

電話番号:052-972-2823 ファクス番号:052-972-4193

Eメール:a2881@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

緑政土木局 河川部 河川計画課 堀川総合整備担当へのお問い合わせ