史跡 大曲輪貝塚の紹介

史跡 大曲輪(おおぐるわ)貝塚

1.大曲輪貝塚・大曲輪遺跡とは

大曲輪貝塚は、名古屋市瑞穂区山下通にある縄文時代前期・後期・晩期の貝塚です。昭和14年(1939)に瑞穂公園陸上競技場を建設する際に発見され、当時、愛知県史蹟名勝天然紀念物調査会主事であった小栗鉄次郎(おぐりてつじろう)氏によって発掘調査が行われました。その結果、多くの土器、石器、人骨などを含む貝塚の存在が明らかになり、昭和16年(1941)には「大曲輪貝塚」として国の史跡に指定されました。

また、昭和55年(1980)に瑞穂公園陸上競技場の第2スタンド解体工事にともなって行われた発掘調査では、スタンドの西側において昭和14年に小栗氏が調査をした貝塚を確認しただけでなく、縄文時代の住居跡(じゅうきょあと)、お墓の跡などの集落(しゅうらく)に関係する遺構(いこう)が広がっていることが明らかになり、一帯が「大曲輪遺跡」と呼ばれるようになりました。

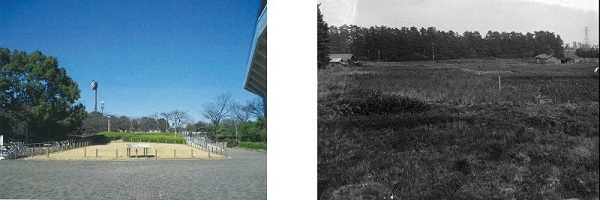

左の写真は陸上競技場改築前の大曲輪貝塚の様子です。貝塚の範囲に芝生が敷かれています。右の写真は、発見当時の大曲輪貝塚の写真です。遠くに林を望む畑に杭が打たれ、調査をする場所が区切られています。

左の写真は、作業服姿の男性5人が鍬やスコップをもって地面を掘り、調査を行っています。右の写真は、1980年の発掘現場で、フェンスで囲われた発掘現場のそこかしこに穴がたくさん空いており、作業服姿の人たちが穴を掘るなどして発掘作業を行っています。

モノクロ写真提供 名古屋市博物館

そもそも貝塚ってなに?

海の近くで暮らし、貝をよく食べていた人たちが、貝殻をほかの動物・魚の骨や使えなくなった道具とともに、長いあいだ同じ場所に捨てることでできあがる、いわば、大昔のゴミ捨て場であると言われてきました。しかし、貝塚からはしばしば、埋葬(まいそう)された人骨や、まだ使える道具、土偶(どぐう)などもみつかることから、最近では、ゴミ捨て場というより、集落において“役割(やくわり)を終えたものたち”を等しく葬(ほうむ)るための特別な場所だったのではないかという説も出ています。

左の写真は発掘現場の写真です。発掘した穴の断面に貝塚の層が見えます。右の写真は、貝塚から出土した貝殻の写真です。ハイガイ、ハマグリ、アカニシガイが混ざっています。

どうして貝塚はすごいの?

貝塚からみつかる動物の骨、骨角器(こっかくき)、土器、石器によって縄文時代の人がどのような道具を使い、何を食べて生活をしていたのかがわかります。通常、日本のような酸性土壌(さんせいどじょう)の土地では、土に埋まった骨などは分解(ぶんかい)され、消えてしまいます。一方で、貝塚は貝殻に含まれる炭酸カルシウムが酸性土壌を中和(ちゅうわ)し、土に埋まったものを守ってくれるので、動物の骨、人の骨、骨角器など貴重(きちょう)なものがよい状態でみつかるのです!

2.国史跡に指定へ

昭和14年(1939)に行われた大曲輪貝塚および近接する下内田貝塚(しもうちだかいづか)の発掘調査の成果は、小栗鉄次郎氏によって「名古屋市昭和区大曲輪貝塚及同下内田貝塚」『愛知県史蹟名勝天然紀念物調査報告 第十九』という報告書(ほうこくしょ)にまとめられ、「大曲輪貝塚」は昭和16年(1941)1月27日に国の史跡に指定されました。これは、八幡山古墳(はちまんやまこふん)、名古屋城跡、大高城跡(おおだかじょうあと)附丸根砦跡(まるねとりであと)鷲津砦跡(わしづとりであと)に続き、名古屋市内では4件目の史跡になります。以降、名古屋市では昭和55年(1980)の発掘調査、平成29年(2017)の「史跡大曲輪貝塚保存活用計画」の策定(さくてい)、平成31年(2019)から令和4年(2022)にかけての試掘調査や講演会の実施など史跡の保存・活用に向けた取り組みを続けています。

左は、1980年の発掘現場の写真です。夏の装いをした人たちが夏の強い日差しの中で発掘現場の見学をしています。右は、令和元年の試掘調査の様子です。史跡範囲を示す芝生の左側が、等間隔に配置された三角コーンによって正方形の区画に区切られており、その内側で重機で穴をほるなどして、試掘作業が行われています。

講演会の様子です。大勢の人が席に着いて、正面のスクリーンを見ながら、ステージの下手側に立っている人の発表を聞いています。

3.大曲輪遺跡・大曲輪貝塚からみつかったもの

よみがえるくらし-土器・石器・住居跡-

大曲輪遺跡からは、縄文時代前期から晩期にかけての土器、石器、住居跡がみつかっています。この土地が人々にとって暮らしやすい場所であり、長いあいだ生活の場としてくり返し利用されていたことがわかります。また、縄文時代前期・後期・晩期の住居や遺物(いぶつ)がよくみつかっていることから、とりわけ縄文時代前期・後期・晩期に多くの人が住んでいたようです。

左の写真は白い板の上に縄文土器の欠片が重なることなく並べられています。土器の表面には縄のような文様が施されています。右の写真は、白い板の上に縄文土器の欠片が重なることなく並べられています。土器の表面には縄のような文様が施されています。先ほどの土器の写真より少しだけ文様が控えめです。

左の写真は、白い板の上に、薄く削り取られ、三角形に加工された石が重なることなく並んでいます。三角形の石は、三辺のうち一辺に、さらに小さな三角形の切込みが入った形をしています。左の写真は、白い板の上に、薄く削り取られ、匙のような形に加工された石が、重なることなく並んでいます。

特別なムラの可能性-土偶-

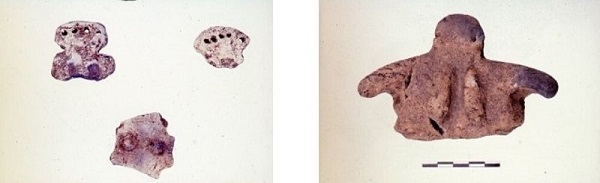

お祈りの道具ではないかともいわれている“土偶(どぐう)”。大曲輪遺跡では、縄文時代前期の土偶が東海地方で唯一みつかっているほか、後期から晩期の土偶も多くみつかっています。大曲輪遺跡は、東日本を中心に広まりつつあった“土偶”を積極的に受け入れる特別なムラだったのかもしれません。

左の写真は、白い板の上に白地に焦げ茶色のまだらが混ざったような色の石が重なることなく並べられています。石は人のような形に加工されており、顔にあたる部分には目のような穴、体にあたる部分は胸のような形に加工されています。いずれの土偶も頭だけ、体だけ、胸から上だけといった欠片の状態です。右の写真は、白い板の上に茶色の石が並べられています。石は人の形に加工されており、頭、両腕、胸が形作られていますが、胸から下は欠損しています。

縄文グルメを解き明かす-貝・魚骨・獣骨-

大曲輪貝塚では、ハイガイ、マガキ、シジミ、ハマグリ、アカニシガイなどの貝殻、アジ、タイ、スズキ、マグロ、アカエイなどの魚の骨、シカ、イノシシなどの動物の骨などがみつかっており、狩猟(しゅりょう)・漁労(ぎょろう)・採集を主とした人々の食生活と、この土地が様々な生き物をつかまえることができる豊かな自然環境であったことがわかります。

左の写真は、灰色の板の上に様々な種類の魚の小骨が盛られています。背骨や顔の骨なども混ざっています。右の写真は、灰色の板の上に動物の骨が重なることなく並べられています。動物の歯、背骨、間接の骨、足の骨の欠片などがあります。

日本最古級の愛犬家!?-縄文人骨-

大曲輪遺跡では、昭和55年(1980)の調査でいくつかの縄文人骨がみつかり、地元の新聞でも報道されるなど、大きな話題になりました。その中でも最も状態の良い2号人骨は、分析(ぶんせき)の結果、縄文時代晩期の人で、身長は約162センチで抜歯(ばっし)をした大人の男性であることがわかっています。また、この人骨の胸のあたりから1頭の犬の骨もみつかりました。ひょっとすると彼は愛犬と一緒に埋葬されたのかもしれません。

発掘された2号人骨の写真です。仰向けで、膝を曲げ、腕は胸の前でクロスした体勢をしています。人骨は、まだ遺跡の土の上に載っている状態で、周囲には貝殻や土器片が散らばっています。

4.生まれ変わる 史跡 大曲輪貝塚

現在、令和8年(2026)のアジア競技大会に向けた瑞穂公園陸上競技場の改築工事(かいちくこうじ)にあわせ、名古屋市では、大曲輪貝塚・大曲輪遺跡の出土資料を紹介する展示場所を設けるなどの史跡整備(せいび)を予定しています。史跡の価値や魅力(みりょく)をみなさんにわかりやすく伝え、史跡を身近に感じてもらえるように計画を進めております。ご期待ください!

2020年に作成した、大曲輪貝塚を紹介する内容が記されているリーフレットです。A4サイズの紙に両面印刷していただくと、三つ折りのリーフレットになります。なお、ファイルはサイズが大きいため、開くのに時間がかかることがあります。

5.大曲輪遺跡に関する書籍

発掘調査報告書

(1から4は市図書館にて閲覧可能で、2・4については市役所西庁舎1階市民情報センターで購入可能です)

- 名古屋市見晴台考古資料館『瑞穂陸上競技場内 大曲輪遺跡発掘調査概要報告書』(1981年)

- 名古屋市教育委員会文化財保護室『文化財調査報告97 埋蔵文化財調査報告書80(大曲輪遺跡)』(2018年)

- 名古屋市教育委員会文化財保護室『大曲輪遺跡試掘調査概要報告書 平成27・28・30年度および令和元年度試掘調査の概要』(2020年)

- 名古屋市教育委員会文化財保護室『文化財調査報告108 埋蔵文化財調査報告書91(大曲輪遺跡(試掘調査))』(2021年)

愛知県史・名古屋市史

(5・6は市図書館にて閲覧可能です)

- 愛知県史編さん委員会「第2章 主要遺跡概説 50大曲輪遺跡」『愛知県史 資料編1 考古1 旧石器・縄文』(2010年)

- 新修名古屋市史資料編編集委員会「第2章 主要遺跡概説 旧石器・縄文-19大曲輪遺跡」『新修名古屋市史 資料編 考古1』(2008年)

その他の書籍

(7から10は市図書館にて閲覧可能で、9・10については名古屋市博物館で購入可能です)

- 愛知縣『愛知縣史蹟名勝天然紀念物調査報告 第十九』(1941年)

- 名古屋市見晴台考古資料館『名古屋の縄文時代 資料集 特別展』(1993年)

- 名古屋市博物館『愛知の縄文遺跡 名古屋市博物館資料図版目録』(2004年)

- 名古屋市博物館『平成21年度名古屋市博物館企画展 小栗鉄次郎-戦火から国宝を守った男-』(2009年)

交通案内

地下鉄:地下鉄桜通線「瑞穂運動場西」・地下鉄名城線「瑞穂運動場東」、市バス:金山15・瑞穂巡回「瑞穂グランド」

注)遺跡の所在するパロマ瑞穂スタジアムは現在、建て替え工事のため、令和3年(2021)3月より休場しております。開場予定につきましては決まり次第お知らせします。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 生涯学習部 文化財保護課 文化財保存活用担当

電話番号:052-253-9278 ファクス番号:052-253-9217

Eメール:a3268@kyoiku.city.nagoya.lg.jp

教育委員会事務局 生涯学習部 文化財保護課 文化財保存活用担当へのお問い合わせ