武家屋敷散策コース

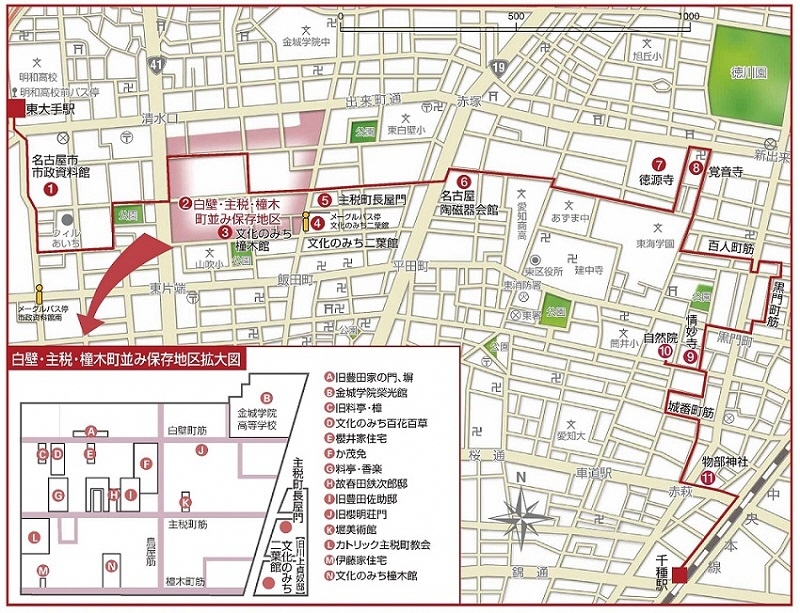

武家屋敷の面影をしのばせる白壁町筋・主税町筋。藩政時代の名残をとどめる百人町・黒門町あたり。藩政時代の町並みをふりかえるコース。(全長約5.5km、所要時間約3時間30分)

武家屋敷散策コースは、武家屋敷の面影をしのばせる白壁町筋・主税町筋、藩政時代の名残をとどめる百人町・黒門町あたり、藩政時代の町並みをふりかえるコースです。

【コース順路】

名鉄瀬戸線「東大手」→(1)名古屋市市政資料館→(2)白壁・主税・橦木町並み保存地区→(3)文化のみち橦木館→(4)文化のみち二葉館→(5)主税町長屋門→(6)名古屋陶磁器会館→(7)徳源寺→(8)覚音寺→(9)情妙寺→(10)自然院→(11)物部神社→JR/地下鉄「千種」(約5.5km)

コースガイド

1 名古屋市市政資料館

名古屋控訴院・地方裁判所・区裁判所庁舎として大正11年に完成。レンガ造りでネオバロック様式を基調とした荘重な建物で重要文化財。現在は、市政資料館として市政・司法の歴史等が展示紹介されています。

2 白壁・主税・橦木町並み保存地区

名古屋城の東にあたり、かつては中級武士の屋敷が並んでいました。風格ある門や塀が多く、明治以降の優れた洋風建築や和風建築が残されています。昭和60年に市の町並み保存地区に指定されました。

3 文化のみち橦木館

文化のみち橦木館は、磁器商であった井元為三郎が大正末期から昭和初期に建てた屋敷です。和風の母屋と洋館が繋がった和洋併置方式の住宅で、随所に優れた職人の技を生かし贅を尽くしています。

4 文化のみち二葉館【旧川上貞奴邸】

日本の女優第一号といわれる川上貞奴が、電力王・福沢桃介とともに暮らした屋敷で「二葉御殿」と呼ばれ、かつては東区東二葉町にありました。平成17年に現在の場所に移築・復元され、「文化のみち」の拠点施設として公開。和室は創建当時のままであり、国の登録文化財となっています。(有料)

5 主税町長屋門

典型的な武家屋敷門(長屋門)です。この門についている出格子付番所(武者窓)は、武家屋敷のみに許された様式。明治19年(1886)から陸軍第三師団長の宿舎として使用され、後に内閣総理大臣になった桂太郎も住んでいました。

6 名古屋陶磁器会館

昭和7年、名古屋陶磁器貿易商工同業組合の事務所として竣工しました。当時の建築としては珍しく、外壁がタイルで覆われています。

7 徳源寺

臨済宗妙心寺派。織田信雄が創建。最後の藩主徳川慶勝が修行道場を開設しました。涅槃像があります。

8 覚音寺

真宗大谷派。明治期の仏教界にあって「今親鸞」と称された清沢満之は、この寺で得度し勉学しました。

百人町・黒門町・城番町筋町並み

百人町は、藩政時代百人組同心の住宅が置かれ、黒門町・城番町とともに下級武士の屋敷が連なっていました。町の一部には、往時の面影が残されています。

9 情妙寺

日蓮宗。家康の菩提のため、位牌所として慶安年中(1648から1652)茶屋長意が創建しました。御朱印船貿易の様子を描いた「茶屋新六交趾渡航図巻」は県指定文化財。また、境内には芭蕉に師事した日陽和尚の水鶏塚があります。

10 自然院

浄土宗。承応元年(1652)創建。元禄8年(1695)筒井町に移転しました。

11 物部神社

石神堂といわれ、物部氏の祖・宇摩志麻遅命が祀られています。神武天皇が当地を平定した時、国を鎮めたという大石をご神体としています。

関連リンク

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

東区役所 区政部 地域力推進課 生涯学習担当

電話番号:052-934-1124 ファクス番号:052-935-5866

Eメール:a9341124@higashi.city.nagoya.lg.jp

東区役所 区政部 地域力推進課 生涯学習担当へのお問い合わせ