令和6年度 第1回市政アンケート(調査結果)

1 調査テーマ

(1)地域活動について

住みやすく愛着の持てる地域、魅力ある地域をつくるためには、住民や様々な地域団体の方々などが、地域に関心を持ち、協力し合いながら身近な課題に取り組んでいく地域の力が欠かせません。一方で、近年、少子高齢化の進展やライフスタイルの多様化等地域を取り巻く環境が大きく変化しており、地域活動の担い手不足がますます深刻になっています。

このアンケートは、地域とのかかわりや地域活動に関する実態やニーズ等を把握し、今後の地域コミュニティ施策を進めるうえでの参考にさせていただくものです。

(2)美術館について

名古屋市美術館は「文化の香り高いまち名古屋」の実現の一翼を担うため昭和63年4月に開館しました。美術作品による企画展示や教育普及活動、学校教育との連携などの事業を行っています。令和10年に開館40年を迎え、さらに魅力的な施設となるため、今後の名古屋市美術館のあり方について、市民の皆様のご意見をおたずねし、参考とさせていただきます。

(3)児童虐待防止に関する広報・啓発活動について

名古屋市の児童相談所で対応した児童虐待相談の件数は、令和5年度で3,490件となり、引き続き深刻な状況にあります。そのため、児童虐待の現状などについて皆さまに知ってもらい、虐待の予防や早期発見につながるようにするため、広報・啓発活動を実施しています。

このアンケートは、児童虐待の防止に関する名古屋市の広報・啓発活動について、市民の皆さまがどのように考えられているかをおたずねし、今後の効果的な施策の実施の参考にさせていただくものです。

(4)図書館の運営について

名古屋市図書館では、市民のライフスタイルやニーズに合わせたサービス提供を行っていきたいと考えています。このアンケートは、皆さまの名古屋市図書館の利用状況や整備・運営に対する考え方などをおたずねし、今後の参考とさせていただくものです。なお、名古屋市図書館は次の全21館と、市内を巡回する自動車図書館があります。

- 鶴舞中央図書館

- 分館(千種・東・北・楠・西・山田・中村・瑞穂・熱田・中川・富田・港・南陽・南・守山・志段味・緑・徳重・名東・天白の計20館)

2 調査期間

令和6年7月2日(火曜日)から令和6年7月16日(火曜日)

3 調査方法

対象・人数

市内に居住する満18歳以上の市民2,000人(外国人を含む)

抽出方法

住民基本台帳をフレームとする無作為抽出

調査方法

調査票を郵送、回答は郵送又はインターネットを通じて回収

回収率

調査対象2,000人に対して

有効回収数778人 有効回収率38.9%

質問数

34問

4 調査結果について

パーセントについては、小数点以下第2位を四捨五入して算出しました。このため、合計が100%にならないこともあります。

各図表の「N」は、回答者数を表しています。

(1)地域活動について(スポーツ市民局地域振興課)

区政協力委員制度を知らなかった人は6割以上(問1)

区政協力委員制度を知っていたかたずねたところ、「知っていた」と答えた人が34.1%、「知らなかった」と答えた人が64.1%でした。

町内会・自治会の役員の仕事の負担軽減に有効と思うもので最も多かったのは「町内会費などの集金のオンライン化(集金に回る必要がない)」(問5)

町内会・自治会の役員の仕事の負担軽減に有効と思うものは何かたずねたところ、「町内会費などの集金のオンライン化(集金に回る必要がない)」と答えた人が47.2%で最も多く、次いで「回覧板のデジタル化(電子データでの配付)」38.6%、「役員以外の人も含めて役割を分担できる仕組み」29.2%の順でした。

「まつりや盆踊り、運動会など」を地域団体が中心となって行っていると知っている人は6割以上(問10)

地域団体が中心となって行っていると知っている活動は何かたずねたところ、「まつりや盆踊り、運動会など」と答えた人が65.2%で最も多く、次いで「交通安全や防犯などのパトロール活動」60.7%、「ごみや資源の集積場所の決定や管理」57.2%の順でした。一方で、市民のみなさまに十分知られていない地域活動があることがわかりました。

今回の調査結果を参考に、今後の地域コミュニティのあり方に関する検討を進めてまいります。

(2)美術館について(教育委員会事務局美術館総務課)

ポスター・チラシから名古屋市美術館の情報を得る人は約3割(問17)

名古屋市美術館の情報をどこから得ることが多いかたずねたところ、「ポスター・チラシ」と答えた人が32.3%、「広報なごや」と答えた人が28.9%でした。「ポスター・チラシ」「広報なごや」といった紙媒体の選択が比較的多い結果になりました。

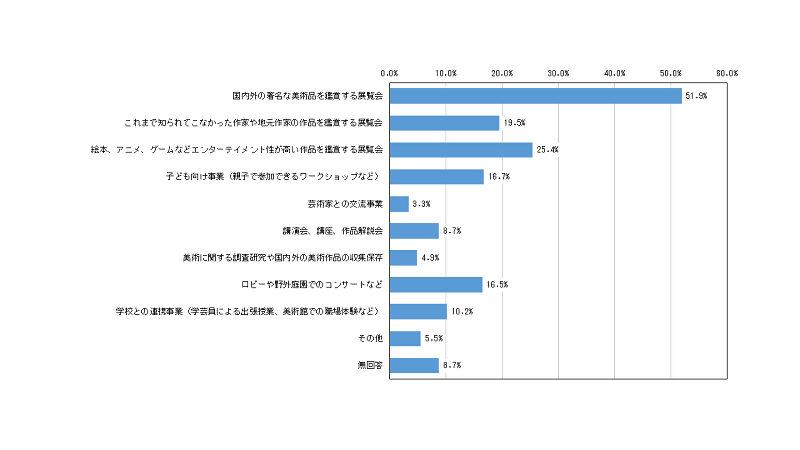

国内外の著名な美術品を鑑賞する展覧会を期待する人が約5割(問18)

今後、名古屋市美術館にどのような事業の充実を期待するかたずねたところ、「国内外の著名な美術品を鑑賞する展覧会」と答えた人が51.9%で最も多く、次いで「絵本、アニメ、ゲームなどエンターテイメント性が高い作品を鑑賞する展覧会」25.4%、「これまで知られてこなかった作家や地元作家の作品を鑑賞する展覧会」19.5%の順でした。著名な美術品やエンターテイメント性の高い展覧会を望む声が多数ではありますが、これまで知られてこなかった作家・地元作家の展覧会や子ども向け事業、ロビー等でのコンサート等を期待する声も相当数あることがわかりました。

広くて混雑せずゆっくり観られる展示会場を期待する人が5割以上(問19)

今後、名古屋市美術館にどのような施設・機能の充実を期待するかたずねたところ、「広くて混雑せずゆっくり観られる展示会場」と答えた人が54.1%で最も多く、次いで「コーヒーショップやミュージアムショップ」26.1%、「子どもや外国人など誰にもわかりやすい作品解説」22.5%、「体験型事業を実施するワークショップ施設」19.9%の順でした。美術館の基幹事業である展覧会等をゆっくり観られる広い展示会場を望む声が多数ある一方で、附帯施設であるコーヒーショップやワークショップ施設の充実を期待する声も相当数あることがわかりました。

(3)児童虐待防止に関する広報・啓発活動について(子ども青少年局子ども福祉課)

「オレンジリボン」を知っていた人は2割以上(問23)

「オレンジリボンが児童虐待防止のシンボルマーク」ということを知っていたかをたずねたところ、「知っていた」と答えた人が13.8%、「オレンジリボンは知っていたが、児童虐待防止のシンボルマークであることは知らなかった」と答えた人が12.9%で、あわせると、知っていた人は26.7%でした。一方で、「知らなかった」と答えた人は70.8%でした。

児童虐待の通告先「児童相談所」、「区役所・支所」のうち少なくともどちらか知っている人は約7割(問25)

児童虐待を発見した際の通告先が「児童相談所」または「区役所・支所」であることを知っていたかたずねたところ、「児童相談所と区役所・支所の両方とも知っていた」と答えた人が22.1%、「児童相談所のみ知っていた」と答えた人が34.6%、「区役所・支所のみ知っていた」と答えた人が12.0%であわせて68.7%でした。

児童相談所虐待対応ダイヤル「189」(いちはやく)を知っていた人は2割以上(問28)

児童相談所虐待対応ダイヤル「189」(いちはやく)を知っているかたずねたところ、「知っていた」と答えた人は15.0%、「聞いたことはあるが、虐待の通告をするためのものであることは知らなかった」と答えた人が10.0%でした。一方で、「知らなかった」と答えた人が73.9%でした。

引き続き、オレンジリボンや児童相談所虐待対応ダイヤル「189」の周知を含めた児童虐待防止にかかる啓発に努めてまいります。

(4)図書館の運営について

図書館を日ごろ利用していない人は約7割(問30)

どのくらい名古屋市図書館を利用しているかたずねたところ、「ほとんど利用しない(1年以上前に利用したことがある程度)」と答えた人が40.1%、「利用したことがない」と答えた人が28.4%で、あわせると、68.5%の人が日ごろ図書館を利用していないという結果になりました。前回調査(令和元年度第2回市政アンケート)では、あわせて69.6%で、ほぼ同様の傾向でした。

行きたいと思う図書館は「駐車場の台数が多い」「交通の便がよい」「気軽に立ち寄れる」など(問32)

行きたいと思う図書館についてたずねたところ、上位3項目がほぼ同率で、「駐車場の台数が多い」と答えた人が41.1%、「駅やバス停に近く、交通の便がよい場所にある」と答えた人が40.9%、「特に目的がなくても気軽に立ち寄れる」と答えた人が40.2%でした。便利で気軽な、行きやすい図書館が求められていることがうかがえました。

名古屋市図書館に力を入れてほしいことは「図書館以外の場所での本の受取・返却」「大人向けの本や情報の充実」など(問33)

名古屋市図書館に力を入れてほしいことについてたずねたところ、「特にない」を除くと、「図書館以外の場所での本の受取・返却」と答えた人が23.1%で最も多く、次いで「大人向けの本や情報の充実」18.8%、「座席の数や種類の増加」及び「貸出返却等の手続きのセルフ化」15.9%の順でした。さまざまな要望があることがわかりました。

このページ内にあるデータの利用について

このページ内にあるPDFデータ及びExcelデータは、オープンデータとして提供しており、クレジット表記することにより、二次利用していただくことが可能です。ご利用の場合は以下のページもご覧ください。

-

名古屋市におけるオープンデータの取り組み

オープンデータの概要及びご利用案内など

オープンデータ

名古屋市オープンデータカタログサイトへのリンクです。名古屋市オープンデータ利用規約等が確認できます。

データのご利用に際して

本セクションで公開しているデータは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとで提供しております。対象データのご利用に際しては、表示されている各ライセンスの利用許諾条項に則ってご利用ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

スポーツ市民局 市民生活部 広聴課 広聴担当

電話番号:052-972-3139 ファクス番号:052-972-3164

Eメール:a3139@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

スポーツ市民局 市民生活部 広聴課 広聴担当へのお問い合わせ