中川運河の歴史

中川運河は、水位が一定に維持される閘門式運河として、大正15年に工事に着手、6年後の昭和7年に運河全線が供用開始され、当時の新聞では「東洋一の大運河」と呼ばれていました。

運河の開削にあわせて、掘った土を利用して運河両岸の敷地造成が行われ、物揚場や道路の整備、土地区画整理事業による工場等の誘致が行われました。

以後、中川運河は、はしけやいかだによる一大輸送幹線としての役割を果たすとともに、市中心部の排水機能を受け持つ施設として市民生活を支えることになりました。

しかし、昭和40年代に入ると、道路網の充実や貨物のコンテナ化などの港湾荷役の形態の変化、名古屋港の整備の進捗による沖合展開などにより、はしけによる貨物輸送はトラック輸送へと転換し、水運利用は昭和39年をピークに年々減少し、現在の取扱貨物量はピーク時の約1%となっています。

主な沿革(平成5年頃まで)

- 大正13年 中川運河開削事業の都市計画決定、事業認可

- 大正15年 工事着手

- 昭和5年 幹線及び北支線の供用開始

- 昭和7年 松重閘門完成、東支線供用開始(全線開通)

- 昭和40年代以降 水運利用が年々減少

- 昭和43年 通航船舶の減少により松重閘門を閉鎖

- 昭和52年 松重閘門の保存を決定

- 昭和61年 松重閘門が市の指定有形文化財に指定、松重閘門公園を市民開放

- 平成5年 松重閘門が市の都市景観重要工作物に指定

諸元

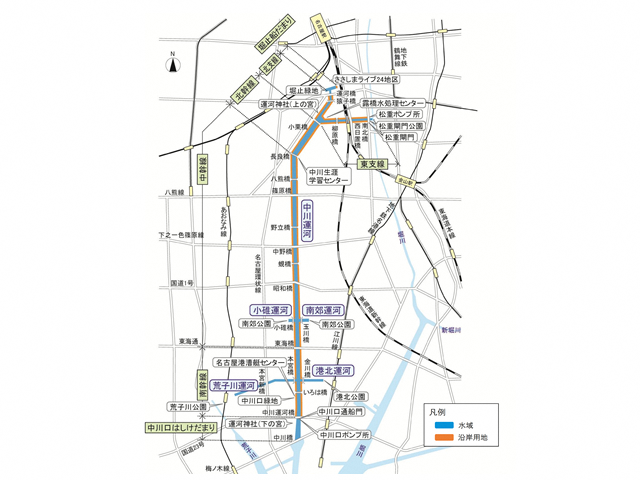

中川運河は、ささしま地区の堀止船だまり及び堀川と連絡する松重閘門から、中川口閘門を結ぶ運河で、4つの横堀(小碓、南郊、荒子川、港北)とともに運河を形成しています。

- 運河の形式

閘門式、開削運河 - 延長(キロメートル)

約10.3- 幹線:約6.4

- 支線:約1.8

- 横堀:約2.1

- 幅員(メートル)

- 幹線:約64から91

- 支線:約36

- 横堀:約45から49

- 水面積(ヘクタール)

約65 - 水深(メートル)

約3(N.P-2.6) - その他

- 水域:港湾区域

- 陸域:臨港地区

このページに関するお問い合わせ

住宅都市局 まちづくり企画部 名港開発振興課 中川運河担当

電話番号:052-972-2784 ファクス番号:052-972-4161

Eメール:a2784@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

住宅都市局 まちづくり企画部 名港開発振興課 中川運河担当へのお問い合わせ