藤前干潟の保全・活用の紹介

ラムサール条約にも登録されている、大都市の中の貴重な自然、藤前干潟について紹介しています。

藤前干潟とは

貴重な都市部の干潟

藤前干潟は、伊勢湾に流れ込む庄内川、新川、日光川の河口に広がる砂・泥から成る干潟を含む区域で、さらに、庄内川河口干潟、新川河口干潟、そして藤前地先干潟の3つの干潟に分けられます。

これら3つの干潟を含む323ヘクタールの区域が2002年11月18日に「藤前干潟」としてラムサール条約に登録されました。この藤前干潟は、名古屋市の南西に位置し、大都市部としては貴重な自然を残している場所となっています。

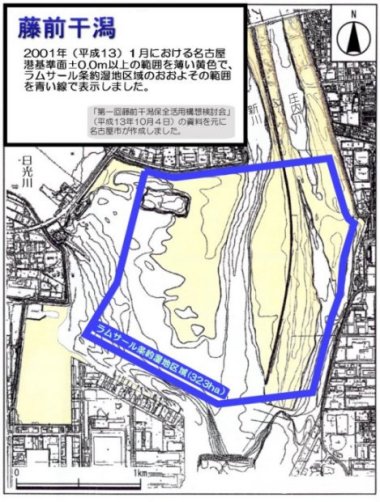

干潟の状況

藤前干潟の基準海水面0メートル以上の区域を下図に示します。藤前干潟の区域における水深は0から4メートル、潮汐の変化は平均水位で+1,21メートルから-1.36メートルとなっていて、海水と河川水が混じり合っている場所です。

区域の東側、すなわち庄内川河口干潟の方が地盤が少し高く、干潟が見える機会が多くなります。一方、区域の西側は、干出した時の干潟の広さを実感することができます。

藤前干潟は川によって上流から運ばれてきた土砂が堆積したものです。ですから、大雨で川の水量が増えた時など、自然環境の変化によって、少しずつ干潟の形は変わっているのです

ラムサール条約と藤前干潟

ラムサール条約とは

1971(昭和46)年にイランのラムサールで開催された「湿地及び水鳥の保全のための国際会議」において、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」が採択されました。この条約は会議の開催地にちなみ「ラムサール条約」と呼ばれています。

その後、この条約は7ヶ国が締約国になり、1975(昭和50)年12月21日に発効しました。この条約は、特に水鳥の生息地等として国際的に重要な湿地と、そこに生息・生育する動植物の保全を促進することを目的としています。

条約における「湿地」の対象は広く、湖沼、浅い海、河川、干潟、沼などの自然の湿地のほか、水田などの人工的な湿地も含めて水に関係する場所のほとんどが対象となります。また、この条約では各締約国がその領域内にある湿地を1ヵ所以上指定し、条約事務局に登録することや、湿地及びその動植物、特に水鳥の保全促進のために各締約国がとるべき措置等について規定されています。

2025年11月現在、締約国は172ヵ国、条約湿地数は2,549ヵ所、面積の合計は約2億6千万ヘクタールとなっています。(最新情報はラムサール条約事務局のホームページ(英文)をご覧下さい。)

ほぼ3年ごとに締約国会議が開催され、条約の実施などについて協議しています。これまでに開催された締約国会議の概要は以下のとおりです。

| 回 | 開催年 | 開催場所 | 開催期間 |

|---|---|---|---|

| 1 | 1980 | イタリア(カリアリ) | 11月24日から11月29日 |

| 2 | 1984 | オランダ(フローニンヘン) | 5月7日から5月12日 |

| 3 | 1987 | カナダ(レジャイナ) | 5月28日から6月3日 |

| 4 | 1990 | スイス(モントレー) | 6月27日から7月4日 |

| 5 | 1993 | 日本(釧路) | 6月9日から6月16日 |

| 6 | 1996 | オーストラリア(ブリズベン) | 3月18日から3月27日 |

| 7 | 1999 | コスタリカ(サンホセ) | 5月10日から5月18日 |

| 8 | 2002 | スペイン(ヴァレンシア) | 11月18日から11月26日 |

| 9 | 2005 | ウガンダ(カンパラ) | 11月8日から11月15日 |

| 10 | 2008 | 韓国(昌原) | 10月28日から11月4日 |

| 11 | 2012 | ルーマニア(ブカレスト) | 7月6日から7月13日 |

| 12 | 2015 | ウルグアイ(プンタ・デル・エステ) | 6月1日から6月9日 |

| 13 | 2018 | アラブ首長国連邦(ドバイ) | 10月21日から10月29日 |

| 14 | 2022 | 中国(武漢)及びスイス(ジュネーブ) | 11月5日から11月13日 |

| 15 | 2025 | ジンバブエ共和国(ヴィクトリアフォールズ) | 7月23日から7月31日 |

日本のラムサール条約湿地

日本は、1980(昭和55)年に締約国となり、その際、釧路湿原を条約湿地として指定し、ラムサール条約に登録されました。その後、順次湿地が登録され2025年11月現在で、国内の条約湿地は54カ所、166,134ヘクタールとなっています。

詳しくは、環境省のホームページ「日本の条約湿地」についてのページをご覧ください。

ラムサール条約では、湿地保全のあり方に「賢明な利用(wise use)」という原則があります。

これは、良好な湿地環境を次代に受け継いでいきながら、湿地の有形・無形の資源を持続的に利用・活用していくことを意味します。

また、湿地保全のあり方として地域の人々の参加が求められています。このように、湿地保全については「賢明な利用」「市民参加」が原則とされているほか、その具体的な手法は各湿地にまかされています。

ラムサール条約に登録されるまで

伊勢湾の奥部にはかつて多くの干潟がありましたが、埋立てや干拓により多くの干潟が失われてきました。藤前干潟の一部も名古屋市のごみ処分場として埋立てることが計画されましたが、自然保護の流れに応じ、市民運動と行政の最終判断によって計画は中止され、干潟を守っていくことが決められたのです。

その後、環境省は藤前干潟を国指定鳥獣保護区特別保護地区に指定し、埋立て、干拓、工作物の設置などを制限することによって干潟を守っていくことにしました。そして、この干潟が渡り鳥の中継地として国際的にも重要であることから、ラムサール条約の「国際的に重要な湿地」に登録されたのです。

-

藤前干潟の保全・活用の経緯 (PDF 33.6 KB)

藤前干潟がラムサール条約に登録されるまで、登録された後のできごとを記した年表です。

藤前干潟の生き物

渡り鳥の中継地

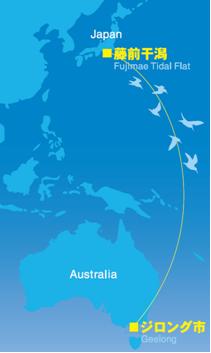

藤前干潟は、東アジア・オーストラリア間の渡り鳥の飛行経路上にあり、南北に移動する渡り鳥たちの重要な中継地になっています。

特に、春・秋の渡りの季節には、シギ・チドリ類が多くやってきます。

干潟の生き物

干潟の砂や泥には、川から運ばれてきた栄養分が多く含まれており、これらを餌にするカニ、カイ、ゴカイなどの生き物が住んでいます。干潟にやってくる渡り鳥などはこれらの生き物を餌にしているのです。

-

藤前干潟の生き物 (PDF 161.2 KB)

藤前干潟に飛来する鳥や底生生物を紹介しています。

藤前干潟の保全と活用に向けた取り組み

名古屋市が「ラムサール条約湿地都市」として認証されました

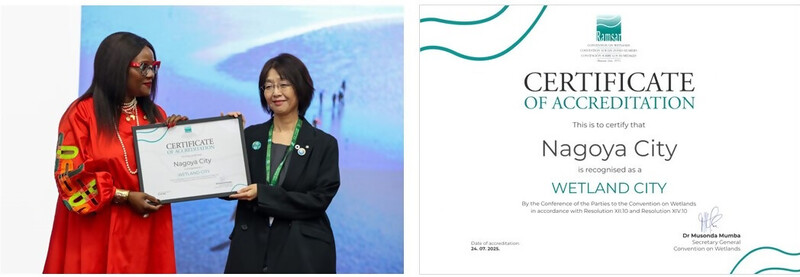

令和7年1月20日から24日にスイスのグランで開催されたラムサール条約第64回常設委員会において、「ラムサール条約湿地都市認証制度」に基づく本市の認証が決定しました。

1 ラムサール条約湿地都市認証制度とは

ラムサール条約の決議XII.10に基づく枠組みで、自治体のブランド化及び地域における湿地の保全や賢明な利用(ワイズユース)の推進を図ることを目的とし、湿地の保全・再生、管理への地域関係者の参加、普及啓発、環境教育等の推進に関する国際基準に該当する自治体に対して認証を行うものです。有効期間は認証から6年間です(更新可能)。また、本制度に基づく認証を受けた自治体は、本市が日本国内で3番目です。

2 本市の主な申請概要

- 藤前干潟をごみの埋立処分場にする計画を中止し、「ごみ非常事態宣言」の発表により、市民・事業者と徹底的にごみを減らす取り組みを進め、藤前干潟を保全

- 地域住民、市民団体、研究者、関係行政機関等が藤前干潟の保全と活用をはかるための話し合いの場として藤前干潟協議会が発足

- 藤前干潟周辺で観察会や様々なイベント等を実施し、環境教育の場として活用

- 名古屋市環境学習センターにおける学校教育等への環境学習支援

3 認証授与式

令和7年7月、ジンバブエ共和国で開催されたラムサール条約第15回締約国会議(COP15)において、本市は認証授与式に出席し、ラムサール条約湿地都市として認証を受けました。

藤前干潟ふれあい事業

平成26年度より藤前干潟と通年でふれあうことのできるさまざまなプログラムを開催します。

藤前干潟ふれあい事業については藤前干潟ふれあい事業のページをご覧ください。

国内湿地交流事業

藤前干潟の保全・活用をより促進するため、湿地を保全・活用するための優れた取組を行う国内のラムサール条約登録湿地等を視察しています。

詳しくは、国内湿地交流事業のページをご覧ください。

拠点施設を活用した環境学習などの実施

藤前干潟の環境教育の拠点となる施設「稲永ビジターセンター」「藤前活動センター」を活用して、エコツアーの実施など、多くの人々に環境学習の機会を提供しています。

モニュメント

ラムサール条約に登録された11月18日を記念して「藤前干潟の日」とし、モニュメントを設置しました。(平成15年11月18日)

リーフレット

藤前干潟のことを多くの方に知って貰うためのリーフレットを作成・配布しています。

-

ようこそ藤前干潟(日本語版) (PDF 2.0 MB)

藤前干潟の鳥などの生きもの、周辺の関係施設について紹介しています。 -

ようこそ藤前干潟(英語版) (PDF 1.8 MB)

オーストラリア・ジロング市との湿地提携

名古屋市とオーストラリア・ジロング市は、湿地提携を結んでいます。

詳しくは、オーストラリア・ジロング市との湿地提携のページをご覧ください。

国内の連絡会議への参加

ラムサール条約登録湿地関係市町村会議

ラムサール条約登録湿地関係市町村会議は、ラムサール条約湿地の適正な管理に関し、関係市町村間の情報交換及び協力を推進することによって、地域レベルの湿地保全活動を促進することを目的として設立されたものです。2019年11月時点で、名古屋市をはじめ70市町村が参加しています。

平成26年度より3年間、ラムサール条約登録湿地関係市町村会議会長に名古屋市長が選出されました。

「シギ・チドリ類ネットワーク」への参加

藤前干潟は、平成16年8月1日に、正式名を「東アジア・オーストラリア地域シギ・チドリ類重要生息地ネットワーク」という、湿地や渡り鳥などの保全を目的とした、国際的なネットワークに参加しました。

このネットワークの目的は、”「シギ・チドリ類にとって重要な生息地を、国際的認証という付加価値を与えることにより、法的規制の有無にとらわれずに、情報交流、環境学習などを中心とした普及啓発を通じて、地域主体の環境保全を進めていくこと”にあります。

このネットワークに参加し、NGOや住民とも連携して、藤前干潟やシギ・チドリ類など、そこに生息する生き物の保全・活用を進めていく予定です。

藤前干潟のアクセス

稲永公園地区(稲永ビジターセンター・市野鳥観察館)へのアクセス

- 名古屋駅からあおなみ線に乗車し、野跡駅下車 徒歩約10分です。

- 地下鉄名港線 築地口駅で下車。築地口バス停から「幹築地1」または「金山25」の市バスに乗車し、野跡駅下車 徒歩約10分です。(「稲永スポーツセンター」バス停からも徒歩約10分)

- その他、名古屋駅や高畑駅からも市バスが野跡駅まで運行しています。詳しくは名古屋市交通局にお問合せ下さい。

藤前地区へのアクセス

藤前干潟活動センターへは、地下鉄「東海通」もしくは「港区役所」から市バス(東海12系統)に乗車し、「藤前5丁目」もしくは終点の「日光川公園」バス停で下車 徒歩20分

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

環境局 環境企画部 環境企画課 環境教育に係る市民協働担当

電話番号:052-223-1067 ファクス番号:052-223-4199

Eメール:a2662@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

環境局 環境企画部 環境企画課 環境教育に係る市民協働担当へのお問い合わせ