福祉医療費助成制度の助成内容

このページでは、名古屋市の障害者医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度、子ども医療費助成制度、福祉給付金支給制度の計4制度について、助成の内容等について説明します。

助成の内容と注意事項

医療証・資格者証の使い方

愛知県内の病院などを受診するときに、マイナ保険証等とともに医療証等を病院などの窓口に提示してください。

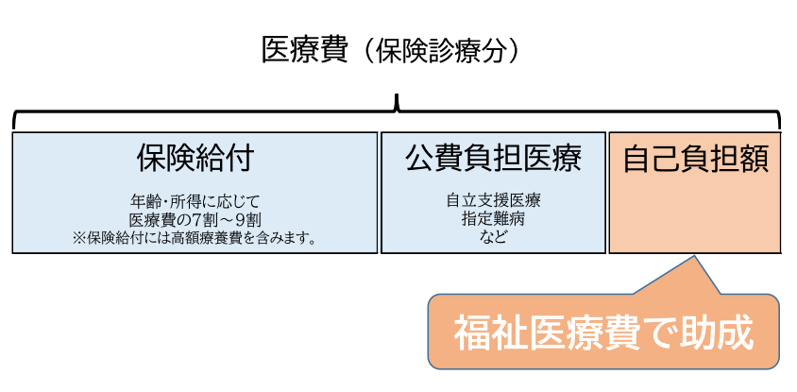

以下の図のとおり、医療費(保険診療分)の自己負担額が助成され、無料の取り扱いとなります。

- (注1)入院時の差額ベッド代、後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品を希望したことで生じる特別の料金、健康診断、予防接種、文書料など保険診療の対象とならない費用や入院時の食費負担(標準負担額)などは助成されません。

- (注2)特定医療費(指定難病)や小児慢性特定疾病等、他の国の制度による公費負担等を利用できる場合、国の制度による公費負担等が優先して適用されるため、必ず国の制度による公費負担等の受給者証も医療証等と併せて病院などの窓口に提示してください。

- (注3)病院などの窓口でマイナ保険証の利用又は加入する健康保険組合等発行の「限度額適用認定証」の提示にご協力をお願いします。これらを行っていただくことにより、後ろに記載する「高額療養費・付加給付金の給付がある場合」の手続きが不要または回数が少なくなる場合があります。ぜひ活用にご協力ください。

高額療養費・付加給付金の給付がある場合

高額療養費とは

高額療養費とは、1か月のうちに病院などで支払った自己負担額が一定額を超えた場合に、その超えた金額がご加入の健康保険組合等から被保険者に支給される制度です。医療証等をお持ちの方の高額療養費の取り扱いは健康保険組合等の種別によって異なります。

付加給付金とは

付加給付金とは、主に高額療養費の支給に加えて、健康保険組合等が自己負担額軽減のために独自に支給する制度です。健康保険組合等によって付加給付金制度の有無、名称及び支給基準等が異なります。

必要な手続き

病院などの窓口で医療証等を提示し、助成を受けている方の場合、自己負担額は名古屋市が支払っておりますので、高額療養費および付加給付金は被保険者に代わり、名古屋市が受け取る必要があります。

高額療養費の支給対象となった方につきましては、名古屋市が代理受領するために必要な書類を月単位でお送りしますので、内容の記入と提出をお願いします。すでに医療証等による助成を受けた分の高額療養費および付加給付金が保険者から支払われている場合、その金額を名古屋市へ返還していただく必要があります。

(注1)上記の取り扱いは、病院などの窓口で医療証等を提示し、助成を受けた場合の取り扱いとなります。払い戻しの申請を行う場合は異なる手続きとなります。

(注2)付加給付金は健康保険組合等により対応が異なりますので、詳細についてはご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。

医療費等の払い戻し申請

次のような場合、申請により支払った費用が戻ります。

- 医療証等交付前の受診などやむを得ない理由により、医療証等を提示できなかったとき

- 県外の病院などで受診したとき

- 医師の指示により、治療用装具を購入したとき

(注1)申請の内容により、申請の受理からお振込みまでに日数を要する場合があります。

(注2)審査の結果、病院の窓口などで支払った医療費のすべてが払い戻されない場合があります。

申請先及び申請方法

お住まいの区の区役所保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当の窓口で手続きしてください。

医師の指示により治療用装具を購入した場合は、以下のリンクから電子申請により申請することができます。

制度の種別や年齢に応じたリンクを選択してください。

電子申請により申請する場合、必ず以下の「電子申請を行う場合の注意事項」をご確認の上、申請してください。

電子申請を行う場合の注意事項

電子申請

- 障害者・ひとり親家庭等・子ども医療費助成制度の電子申請(70歳未満の方)(外部リンク)

- 障害者・ひとり親家庭等医療費助成制度の電子申請(70歳以上の方)(外部リンク)

- 福祉給付金支給制度の電子申請(外部リンク)

申請に必要な書類

| 番号 | こんなときには | 必要なもの |

|---|---|---|

| 1 | 県外の病院などを受診した場合で、自己負担割合分を負担した場合 |

|

| 2 | 受診時にマイナ保険証等と医療証等を忘れた場合で、10割負担した場合(注2) |

|

| 3 | 医師の指示により治療用装具を購入した場合(注2) |

|

- (注1)マイナ保険証の場合、マイナポータルの健康保険情報画面の提示が必要となります。あらかじめご準備ください。

- (注2)加入保険が名古屋市国民健康保険または愛知県後期高齢者医療保険(名古屋市)以外の場合、本市への申請の前にご加入の健康保険組合等へ療養費の支給申請をし、その支給決定を受ける必要があります。療養費の手続きについてはご加入の健康保険組合等へお問い合わせください。

- (注3)高額療養費が発生する可能性がある場合で、加入保険が名古屋市国民健康保険または愛知県後期高齢者医療保険(名古屋市)以外の場合、本市への申請の前にご加入の健康保険組合等へ高額療養費療の支給申請をし、その支給決定を受ける必要があります。高額療養費の手続きについてはご加入の健康保険組合等へお問い合わせください。

- (注4)全国健康保険協会に加入している場合で、高額療養費が発生する場合、医療費のお知らせが必要となります。医療費のお知らせの手続きについては全国健康保険協会へお問い合わせください。

- (注5)柔道整復、あん摩・マッサージ指圧、はり・きゅう、海外療養費または生血の申請の場合、個別の状況により提出書類が異なるため、事前にお住いの区の区役所保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当にご確認ください。

申請の期限等

申請の提出期限(時効)は、医療費を支払った日の翌日から5年間です。

(注1)病院などの窓口でマイナ保険証等も医療証等も提示できず医療費を10割負担した場合や、医師の指示により治療用装具を購入した場合など、先にご加入の健康保険組合等へ療養費の払い戻しの申請が必要な場合、健康保険組合等への申請の時効は2年となります。健康保険組合等へ療養費の払い戻しの申請ができなかった場合、本市への払い戻し申請はできなくなりますのでご注意ください。

様式ダウンロード

テキスト情報のない画像データになります。内容を確認したい場合は健康福祉局生活福祉部医療福祉課福祉医療担当(052-972-2574)までお問い合わせください。

医療費支給申請書(障害者・ひとり親家庭等・子ども医療費)

-

医療費支給申請書(記載例)(障害者・ひとり親家庭等・子ども医療費) (PDF 534.6 KB)

障害者医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度、子ども医療費助成制度の申請を行う場合の記載例です。 - 医療費支給申請書(障害者・ひとり親家庭等・子ども医療費) (PDF 263.0 KB)

障害者医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度、子ども医療費助成制度の払い戻しを行う場合の様式です。福祉給付金支給制度の払い戻し申請を行う場合は福祉給付金支給申請書を使用してください。

福祉給付金支給申請書

-

福祉給付金支給申請書(記載例) (PDF 449.1 KB)

福祉給付金支給制度の払い戻し申請を行う場合の記載例です。 - 福祉給付金支給申請書 (PDF 250.3 KB)

福祉給付金支給制度の払い戻し申請を行う場合の様式です。障害者医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度、子ども医療費助成制度の払い戻し申請を行う場合は医療費支給申請書を使用してください。

委任状(窓口に代理の方がお越しになる場合)

- 委任状 (PDF 38.5 KB)

必要事項をご記入の上お持ちいただくと、申請を円滑に行うことができます。マイナンバーカード等の顔写真が貼付された官公署の発行する証明書1点の写し、又はキャッシュカードと病院などの診察券等、顔写真のない証明書2点の写しを身分証明書として添付してください。

適正受診のお願い

適正受診とは「できるだけ医療機関にかからないようにする」ものではありません。

医療機関のかかり方を見直すなどの取り組みで、医療機関の受け入れ態勢を整え、「安心して必要な時に医療が受けられるようにする」ものです。

これからも安心して必要な時に医療を受けられるように、医療機関の適正な受診をお願いします。

- かかりつけ医やかかりつけ薬局をもちましょう

気になることがあれば、まずはかかりつけ医に相談しましょう。

- 同じ病気で複数の医療機関を受診することは控えましょう

医療費を増やしてしまうだけではなく、重複する検査や投薬によりかえって体に悪影響を与えてしまうなどの心配もあります。

- 休日や夜間に受診する場合は

休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の高い患者さんを受け入れるためのものです。休日や夜間に受診しようとする際には、平日の時間内に受診することができないのか、もう一度考えてみましょう。ただし、明らかに緊急を要する急病の場合は、迷わず医療機関を受診してください。

(注)休日・夜間にお子さんの急な病気で心配になったら子ども医療電話相談【#8000】の利用についても考えましょう。

窓口

お住まいの区の保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当が窓口となります。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 生活福祉部 医療福祉課 福祉医療担当

電話番号:052-972-2574 ファクス番号:052-972-4148

Eメール:a2574@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

健康福祉局 生活福祉部 医療福祉課 福祉医療担当へのお問い合わせ