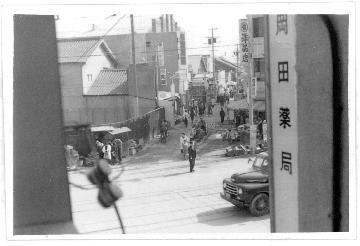

第3章 栄よりも栄えていた名古屋港界隈

司会:

では、若い頃の港まちについてお聞かせください。

髙羽:

俺が二十歳ぐらいのころはものすごく面白いまちだったな。にぎやかで不夜城みたいだった。すごく明るかったしな。どこもかしこもヒトがおって、たくさん店も開いとった。

司会:

今からすると想像できないですね。昔は栄よりにぎわっていたらしくて。

髙羽:

港湾の中心が西の方に行っちゃってからは寂しいもんだよ。

司会:

実は髙羽さんは、汎太平洋平和博覧会の翌年に生まれているんですね。当時の面影は残っていましたか?

髙羽:

ない。全然。博覧会はなぁ…。あまり記憶にもないなぁ。

この辺は、博覧会を期に発展しとる。木の橋が石の橋になったりとかね、博覧会でパビリオンを出していた愛知館まで引っ張った道路が江川線になった。

司会:

江川線は、江川って言う川が名前の由来なんですよね。

髙羽:

俺らからしてみたらこの辺は海ってイメージだな。明道町(西区)のほうに「江川」があって、それが由来だわな。だから、俺らには馴染みはない。うん、ホントに全然ないな。役所が作ってから知ったくらいだな。

司会:

話が戻りますけど、戦後直後から港周辺は活気があったんですか?

髙羽:

俺は、終戦になってしばらくして名古屋へ帰ってきたね。

もう、その頃は家なんかところどころしかなかった。あたり一面の焼野原だわ。

司会:

人もほとんどいなくて…。

髙羽:

いや、人はおらんことはなかったけどね。建物も空襲でだいぶ焼けとったけど、俺の家から50メートル先くらいに残っとったな。

まぁ、しゃあないで、焼け野原の真ん中に小屋立てて住んどったわ。当然、仕事もあらへん。うちのおやじも、節句の道具であるお雛様を売って食いつないどった。

司会:

じゃあ、しばらくは港湾機能も麻痺しているような状態だったんですか?

髙羽:

しばらくは、船なんて入ってこんかった。引揚船が来るようになってやっと、「商売できるわ」ってことで商売を再開した。

司会:

何と言うか、いろいろな仕事をして生き残ってきたんですね。

髙羽:

うちの地域は同じ仕事を3代も4代もしとるとこは少ないよ。

司会:

時代に合わせて仕事を変えながら地域で暮らしてきたんですね。

終戦直後はどんな様子だったんですか?

髙羽:

進駐軍がきたよ。士官の宿舎が俺の家の前にできたんだわ。その頃は、町の中もアメリカ人が多かったな。小学校の南にある高砂通のあたりがにぎわっていたね。今でも残っているのはオスロぐらいかな。

司会:

アメリカ人とはどんな感じの関わりだったのですか?

髙羽:

いろいろと地域とのかかわりはあった。昔のハーバーロッジ(旧保健所、港楽コミュニティセンターのあたり)でパーティー開いとったりしたよ。で、日本人向けの食事のマナー教室とかもやってくれて。

俺はいっぱい声かけとったよ。「ハロー!ハロー!」って(笑)。

チョコレートも声かけたらもらえた。煙草も。

司会:

地域の景気はどうでしたか?

髙羽:

良くなってっとったね。

当時は円が安かったから100円の物が1,000円で売れたりした。

昭和30年代になると普通の船が入ってきて、そこからは忙しくなったな。特に伊勢湾台風のころは忙しかったよ。

司会:

髙羽さんの青春時代の頃ですね。

髙羽:

それぐらいのころは飲み屋いっぱいあったし、歓楽街があったからいっぱい街に人が出てきた。しょっちゅう飲んどったな。俺もそのころはモテとった(笑)。

司会:

どんな人たちでにぎわっていたんですか?

髙羽:

それはいろいろだったよ。

まちの雰囲気も独特で、日本人の行く店と外国人の行く店は分かれとった。ケンカは多かった。労働者をしている離炭(炭鉱離職者)もおるし、会社もあるからホワイトカラーもおったやろ?ヤクザおったやろ?わやくちゃだわ。

司会:

「文化のるつぼ」って感じですね。

ところで、あの辺の人ってみんな歌上手いじゃないですか。やっぱりそうした背景もあるのでしょうか?

髙羽:

その時代に育ったでな。俺らのころは流しもおった。ギター持って客のリクエストを歌う流しがな。

司会:

毎日のように飲みに行けそうですね。

髙羽:

けっこう飲み歩いとったな。けど、バスケットやっとったで、帰りに寄るくらいだよ。

まぁ、そういう町だったで、ケンカの好きな人はいっぱいおったな。なるべく相手にせんようにしとったけど。

司会:

市電も繁盛していたんでしょうね。

髙羽:

電車はいつもいっぱいだったよ。行きも帰りもいっぱいおるで。

司会:

ちなみに、周辺の地域はどんな感じだったんですか?

髙羽:

港楽は静かだったよ。住宅街だったからな。さらに北の東海通まで行けば、もぅ、静かなもんだ(笑)。

司会:

周辺はベッドタウンで、港に勤めに出ていたんですね。

髙羽:

名古屋港へはみんな職を求めて来とったんだよ。職はあったんだな。人出が足りない時は人夫を派遣する家もあった。

司会:

ほう。

髙羽:

いつごろかな?職安ができたの。朝行けば荷役をやれるようになった。

沿岸と沖で荷役やるわけだ。下にはしけがおって、中川運河上がって。だから中川運河の周りには倉庫が多かった。

司会:

昔は川沿いが全部倉庫だったんですよね。で、そこに船が常に行き来していた。

髙羽:

そう、引き船が10艘くらいロープでつないで川を上っていったな。昔はそういう船に住んでいる人もいたくらいでな。

これが面白いんだけど、船に住んでる人の住所は「名古屋市港区水面町」。常に移動しているから番地なんかはなかった。でも、子どもたちのための寮は今の名四国道の下あたりにあったんだよ。学校に通わないといけないからな。そういう船上生活者はクラスに4人か5人はおった。

司会:

そういえば、西築地小学校も100周年を迎えましたもんね。

髙羽:

そうだな。当時は「校区」といったよ。中川小学校の次は西築地小学校。東築地小学校は同じくらいにできたと思うんだけど。

司会:

当時の西築地小学校区にはどのあたりまで含まれるのですか?

髙羽:

当時の西築地校区は広くて…。稲永もそうだもんな。今の港西、大手も。野跡は人が少なかったけど校区内だったな。

司会:

まさに港の中心地だったんですね。

髙羽:

盛り場は築地しかなかったな。俺の記憶ではな。

パチンコも他にはあまりなかったんでない?

司会:

名古屋文化とも縁が深いパチンコですけど、当時は珍しかったんですね。

髙羽:

はじめのころには、球が入るところに「本塁打」「3塁打」…って書いてあって、玉数が異なるし、打つのも手動だった。今とは違うものだったよ。

司会:

若いころやっていたんですよね?

髙羽:

特に何も言われなかったよ。どちらかというと今みたいに大人がやっとる印象はないな。伊勢湾台風前はおやじと2人でやりに行ったりしたな。親父は勝ったらすぐ帰って、俺はねばっとったら結局負けるというパターン(笑)。

築地には交差点に3軒もでかいパチンコ屋があったんだよ。

司会:

他に、よそにはない娯楽はありましたか?

髙羽:

珍しいものと言えば、玉突きもあったな。

司会:

築地口商店街はにぎわっていました?

髙羽:

にぎわっていたよ。公設市場はいつも満員だったからな。南の方にも名港市場というのがあってにぎわっていたよ。

このページに関するお問い合わせ

港区役所 区政部 地域力推進課 地域力推進担当

電話番号:052-654-9621 ファクス番号:052-651-6179

Eメール:a6549621@minato.city.nagoya.lg.jp

港区役所 区政部 地域力推進課 地域力推進担当へのお問い合わせ