子宮頸がん(子どもの定期予防接種)

予防接種法に定められる定期予防接種のうち、子宮頸がんワクチンについての情報を掲載しています。

子宮頸がんとは

子宮頸がんは子宮の出口(頸部)に近い部分にできるがんです。子宮頸がんは、若い世代の女性のがんの中で多くを占めるがんです。

日本では毎年、約1万人の女性がかかる病気で、さらに毎年、約3,000人の女性が子宮頸がんで亡くなっています。

患者さんは20歳代から増え始めて、30歳代までにがんの治療で子宮を失ってしまう(妊娠できなくなってしまう)人も、1年間に約1,000人います。

子宮頸がんのほとんどはヒトパピローマウイルス(以下「HPV」といいます。)というウイルスの感染が原因となって発症することが解明されています。このウイルスは主に性交渉で感染し、女性の多くが一生に一度は感染するといわれています。感染しても大部分は自然に排除されますが、まれに持続的に感染することがあり、数年から数十年以上にわたって持続的に感染した場合には、がんになることがあると報告されています。

子宮頸がんワクチンに関するよくあるご質問についてはこちらのページをご確認ください。

子宮頸がんワクチン

HPVには200種類以上の型が存在し、全てががんの原因となるわけではありません。現在、子宮頸がんの原因となるタイプが少なくとも15種類あることがわかっています。

現在日本において公費で受けられる子宮頸がんワクチンは、防ぐことができるHPVの種類(型)によって、サーバリックス(2価)、ガーダシル(4価)、シルガード9(9価)の3種類あります。

サーバリックス(2価)とガーダシル(4価)は、子宮頸がんの原因の50から70%程度を占めているとされる、2種類又は4種類の型に対して感染を予防する効果があります。

また、シルガード9(9価)は、子宮頸がんの原因の80から90%程度を占めているとされる、9種類の型に対して感染を予防する効果があります。

接種を希望される場合は、必ず子宮頸がんワクチンの効果や接種後の副反応などについて医師から説明を受け、十分に理解した上で接種してください。

予防接種だけで全ての子宮頸がんを防ぐことはできませんが、子宮頸がんは定期的に検診を受けていれば、大部分をがんになる前の段階で発見して治療することができます。名古屋市では500円(ワンコイン)でがん検診を実施していますので、20歳以上の女性は2年に1回、子宮がん検診も受けてください。

予防接種の概要

対象者

定期接種

以下の1と2の両方を満たす方

- 名古屋市に住民登録がある方

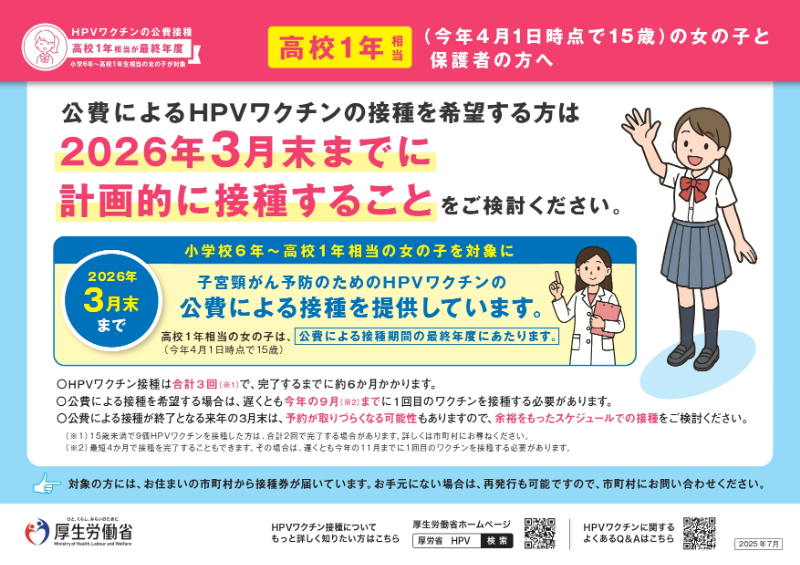

- 小学校6年生から高校1年生相当年齢の女子(令和7年度は、平成21年4月2日から平成26年4月1日生の方)

- 高校1年生相当年齢の女子およびその保護者の方へ

接種は合計3回行います。接種開始から完了するまでに約6か月間かかるため、接種を希望される方は、お早めに接種をご検討ください。 - 中学校1年生の女子およびその保護者の方へ

4月にシール式接種券を送付予定です。ただし、接種済みの方にも送付されていることがありますので、必ず母子健康手帳等で過去の接種回数を確認してください。 - 小学校6年生の女子およびその保護者の方へ

シール式接種券をお送りする前の小学校6年生から接種することも可能です。接種を希望される場合は、対象年齢になりましたら、シール式接種券の発行申請を行うことができます。申請は「シール式接種券発行申請(外部リンク)」からお願いします。

キャッチアップ接種

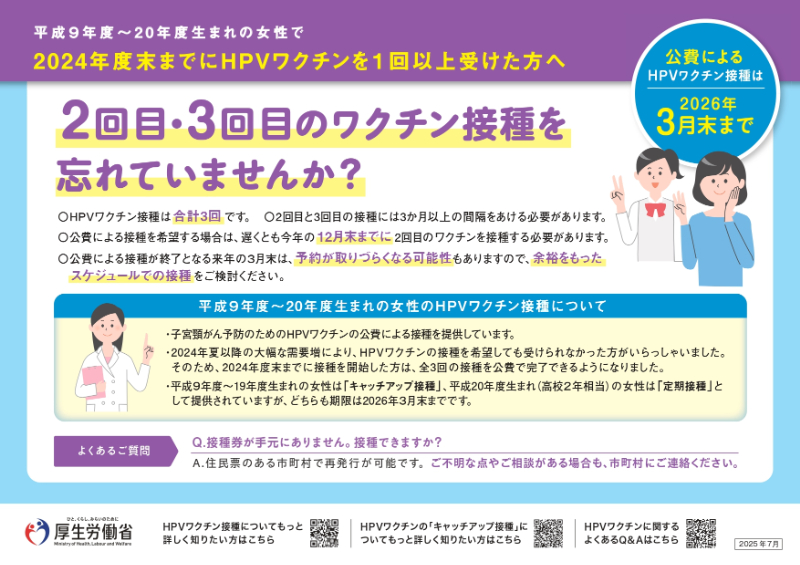

キャッチアップ接種とは:定期接種の機会を失った方に対する公費接種で、令和4年4月1日から令和7年3月31日期間限定となります。

令和7年度の1年間に限り、以下の1から3をすべて満たす対象者において経過措置を実施します。

- 接種日時点で名古屋市に住民登録がある方

- 平成9年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた女性

- 令和4年4月1日から令和7年3月31日の間に、1度でも子宮頸がんワクチンを接種した方であって、3回目の接種を完了していない方

接種回数とワクチンの種類

ワクチンは「サーバリックス(2価)」、「ガーダシル(4価)」及び「シルガード9(9価)」の3種類があり、いずれか一つのみを選択して接種します。

原則として同じワクチンで3回の接種を行う必要がありますので、接種するワクチンを間違えないようにしてください。

すでに2価または4価で接種を開始した方で希望される方は、接種医師とよく相談の上で、残りの回数を「シルガード9(9価)」に変更することは可能です。なお、2価から4価、4価から2価への変更は認められません。

「サーバリックス(2価)」を接種する場合

1回目の接種から1か月後に2回目、2回目の接種から5か月後に3回目を接種します。

この間隔で接種できない場合は、1回目の接種から数えて1から2か月半後の間に2回目を、5から12か月後の間に3回目を接種します。

「ガーダシル(4価)」を接種する場合

1回目の接種から2か月後に2回目、2回目の接種から4か月後に3回目を接種します。

この間隔で接種できない場合は、1回目と2回目は最低1か月、2回目と3回目は最低3か月の間隔を開けて接種します。

「シルガード9(9価)」を接種する場合

1回目の接種から2か月後に2回目、2回目の接種から4か月後に3回目を接種します。

この間隔で接種できない場合は、1回目と2回目は最低1か月、2回目と3回目は最低3か月の間隔を開けて接種します。

15歳未満の方で1回目の接種から5か月以上後に2回目を接種した方は2回接種とすることができます。

15歳以上の方や、1回目の接種から5か月未満で2回目を接種した方は3回接種が必要です。

接種の受け方

市内の指定医療機関で接種を受けることができます。多くの医療機関では予約が必要となりますので、あらかじめ医療機関へお問合せください。接種を受ける際には、名古屋市に住民票があることがわかる公的なもの(子ども医療証やマイナンバーカード)及びシール式接種券をお持ちください。その際、予防接種の記録を記入しますので、母子健康手帳をお持ちの方は母子健康手帳もあわせてお持ちください。なお、16歳未満の方の接種には原則として保護者の同伴が必要となります。

ただし、13歳以上の方で、やむを得ず保護者が同伴できない場合、保護者の方が子宮頸がん予防接種についてご理解いただいたうえで、同意書を記入いただき、接種を受けるときに提出していただくことで同伴が無くても接種を受けることができます。

詳しくは以下のページをご覧ください。

- (注1)1回目の接種につきましては、できる限り保護者同伴で受けていただきますようお願いいたします。

- (注2)転入や紛失等でお手元にシール式接種券がない方は、インターネットによる電子申請または各区の保健センターでの窓口申請をすることができます。

子宮頸がん予防接種の経過措置について、シール式接種券の電子申請をする方

名古屋市電子申請システム「子宮頸がんワクチン経過措置専用フォーム」の申請リンクから申請してください。申請にはご本人の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)が必要です。なお、接種を受ける方ご本人が申請していただきますようお願いいたします。

指定医療機関

定期子宮頸がん予防接種を受けることができる指定医療機関につきましては、以下のページをご覧ください。

子宮頸がんワクチンの副反応について

子宮頸がんワクチンの副反応については、以下のページをご覧ください。

名古屋市作成のリーフレット

「子宮頸がん予防接種の大切なお知らせ」のファイルはテキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は〈子宮頸がん予防接種電話相談窓口 052-972-3379〉までお問合せください。

子宮頸がんワクチンの国の対策等

-

厚生労働省ホームページ(外部リンク)

厚生労働省の子宮頸がん予防ワクチンについての情報です。

お問合せ先

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 健康部 感染症対策課 予防接種担当

電話番号:052-972-3969 ファクス番号:052-972-4203

Eメール:a2631-03@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

健康福祉局 健康部 感染症対策課 予防接種担当へのお問い合わせ