第2章 どうやって大地が形成されたのか

司会:

では、次は港区あたりの土地の形成についてお話しいただきたいと思います。

池田:

キーワードは「遠浅の海」。で、遠浅の海にどうやって土が積もっていったかなという疑問がある。実際には、本当に積もっていってるんです。鎌倉時代の図面を見ると海岸線はかなり内陸にあったけど。伊勢湾台風の後にはその姿が出てきたといわれた。

司会:

今とはずいぶん違うのですか?

池田:

地図を見てみると、近世の前までは、中川区の南の方までが、海だったっていう事になるんだね。

司会:

自然に堆積してったってことですかね?

池田:

うん。川の土砂が下流域に堆積していった。で、その一つがやっぱり木曽川なんだよね。木曽川の洪水ときに埋まったところがあって。で、それが順番に溜まっていったと。さかのぼって考えれば濃尾平野は太古の時代はほとんど海だった。超古代だけれど、「東海湖」ってのもあったんだけれど、これは次元が違うかな。

司会:

東海湖ですか?

池田:

私もびっくりしたんだけど、東海湖の跡はいまでも残ってるんだ。

司会:

それはどこにあるんですか。

池田:

陶器で有名な瀬戸、常滑、それから四日市の万古。そこで取れる陶土はみんな東海湖に沈殿した粘土なんだそうです。

司会:

へー!

池田:

ちょっと古い本を読むと東海湖の事がいろいろ書いてある。もちろん、何十万年もの間に湖の範囲も動いてるんだけどね。でも、そこに沈んだ粘土層が瀬戸であり、多治見であり、万古であり、常滑であるということで、現在の陶磁器産業のルーツとも関係している。それがおおよその東海湖だったことの証拠だともいえるのかなー。

司会:

そうなんですか。その辺りって、今は山もありますよね。多治見なんかそんなイメージですもんね。

池田:

もっと近い時代に戻すと、猿投神社に図面があったね。濃尾平野の太古の図。真贋は怪しいけど、その中では濃尾平野の一帯は海だったって。どうも作った人は「島」と名の付くところを陸地にしてるみたいなんだ。

司会:

でも、地名の由来を考えると、そういうイメージもありますね。

池田:

大きな島は一宮の方だね。昔はあの辺りを「中島郡」って呼んでたんだ。まだ中島郡っていう名が残っていると思うんだけど。同じように津島にも島があった。でも。「島」が地名になるというのは本当に島があった時と集落の中心があったような時などもあるんだよ。たとえば机のかたまりなどを「島」と呼ぶことがあるようにね。

司会:

そういえばそうですね。

池田:

だからそういう集落やなんかも島という字が地名に当てられているんだからね。

司会:

なるほど。

池田:

地形の形成には川も重要なんだよ。川の流れもね。庄内川も木曽川もそうなんだけど、もともと暴れ川であって地形を見るといろいろと流れが変わったのが分かる。このときにはこっちに向かって開けてるんだけど、次はこっちに向かって、という感じでね。たとえば、これも太古の話だけど、木曽川が犬山から南に、名古屋市内に流れて込んできていた。ところが養老山脈のところに断層があって、そこに向かってゆっくり地形が傾いていくにしたがって木曽三川が西側にずっとうごいていったといわれている。一方、近い時代では、庄内川は土をいっぱい運んで名古屋西部に堆積していった。庄内川の流れそのものも変わっていて、鎌倉時代は西に分流があったんだよ。

司会:

どのように変わったかの痕跡は残っていないんですか?

池田:

かすかに跡が残ってて。一部が蟹江川かなんかになってるんじゃないかな。

司会:

地形が変わったから流域が固定されていくんですか?土木工事をしたとか。

池田:

そういうものではなくて川の洪水の時の勢いが重要だった。地形はあまり関係ない。洪水の際の力関係なんだけど水が突き破れない地形に当たると別の流れができる。小さい頃に、よく泥遊びやってて海の砂浜なんかに穴を掘って水を流すとね、実にあっち行ったりこっち行ったりね。

司会:

たしかに不規則ですよね。

池田:

うん。不規則にできた流れがある程度おさまったころ、「富田荘」という荘園ができた。今の中川区と港区にあった鎌倉の円覚寺の荘園だね。そうやって昔の街ができていったんだよ。

司会:

鎌倉の円覚寺ですか。

池田:

それで今でもその中心部には条里の跡みたいなのが残っているのがわかる。北の方は甚目寺のあたりだね。

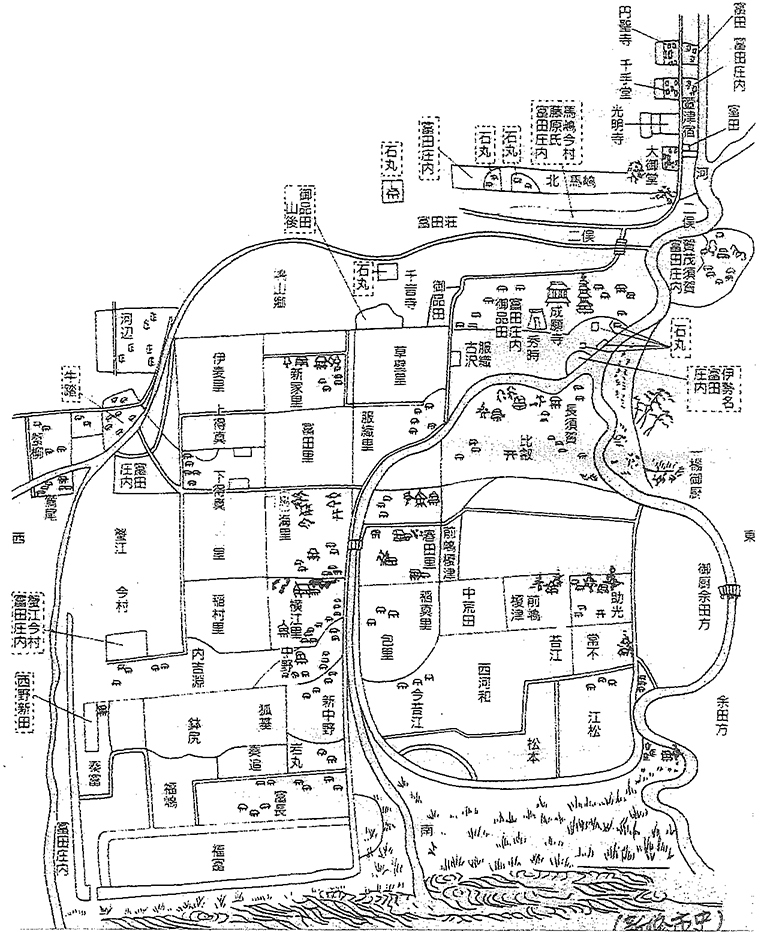

1300年代だと思うんだけど、ここの東側の川の流れが変わった。昔は土地の境は、「あそこの川まで」だとか「川の向こうがお前の所」という具合で決めていた。そこに、ある時に突然川の流れが変わった。さて土地はどっちのものになるだろか。今のように地籍がきちっと決まっている時代じゃないから、それで裁判になっちゃう。その裁判の時に図が作られたのが「富田荘絵図」だといわれている。

富田荘絵図

画像の解説:中世の「富田荘絵図」。富田町も入っている。

司会:

これって当時のもので、本物ですか?

池田:

地図に活字を入れてるんだけどね。地形なんかはそのまま。で。こっち側が伊勢神宮の所領で。一柳御厨(いちやなぎみくりや)という。

司会:

一柳って地名ありますよね。中川区にも。

池田:

そこは伊勢神宮のいわゆる荘園なんだ。「荘園」って言うのは普通「○○荘」という名前だけど、それが伊勢神宮の所領の場合だけは「御厨」(みくりや)となる。

司会:

「御厨」の意味はどういう意味なんですか。

池田:

伊勢神宮の所領の名前には「御厨」と「御薗」(みその)の二つあって。御厨は動物とか魚とか貝とかで税を納めるところ。御薗というのは米とか野菜などを納めるところ。ざっと言えばそういうもんなんだそうです。僕は御薗の例をしらないんだけど御厨は一柳御厨が中村、中川、港の一部にあったと。下之一色の魚かなー、貢いだのは。

司会:

なるほど。

池田:

それだから柳小学校など柳の付くところが今もあるんじゃないかな。百曲り街道のあたりにも。

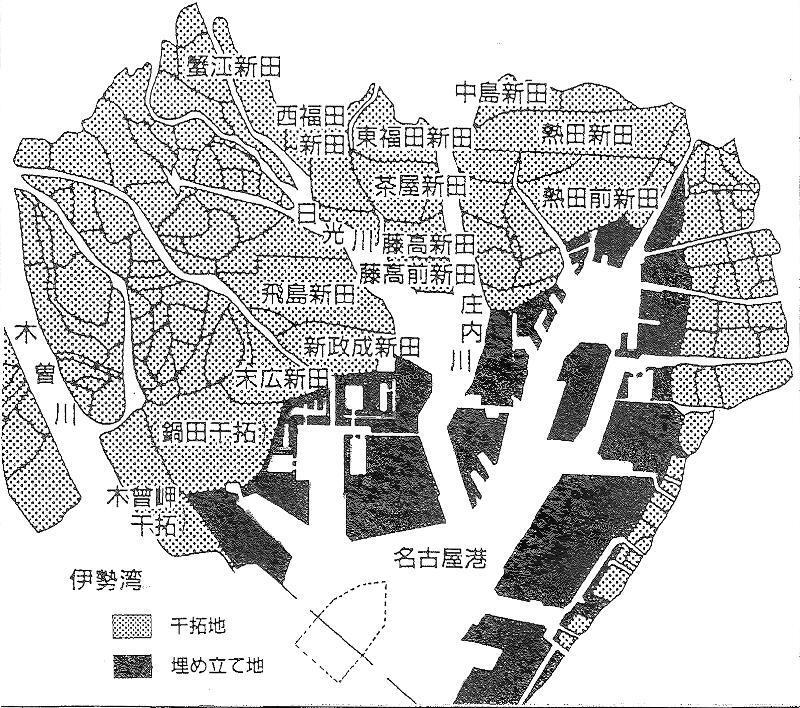

伊勢湾の奥の海は、遠浅になっていて干潮の時は土地が海面から顔を出すわけ。そういう地形を活かして干拓を進めた結果としてできたのが今の港区だったんだと思うよ。

伊勢湾の埋立・干拓

画像の解説:伊勢湾北部の「埋立地」と「干拓地」

司会:

それがいわゆる干拓ですか?

池田:

そう。

司会:

だから、今の港区のほとんどは干拓と埋め立てでできているということですね。

池田:

パッと見て同じようだけども干拓と埋め立ては全く違う。干拓というのは従来の地形はそのままにして、ぐるりっと回りを堤防で巻いて水が入ってこないようにしたもの。もうひとつの埋め立ては土を入れて海を埋めてしまうものなんだよ。

司会:

なるほど。

池田:

たとえば干拓地と埋立地の境界になっている築地口の交差点に立ってみるとよく分かるよ。北の方を向くと1mあまり低いんです。これが埋め立てと干拓の差。当然のことながら干拓はその地形のまま残っているから、放っておいたら海に浸かる。で、埋立て地は原則的にそういうのが入ってこないように土盛りをしているんだね。

このページに関するお問い合わせ

港区役所 区政部 地域力推進課 地域力推進担当

電話番号:052-654-9621 ファクス番号:052-651-6179

Eメール:a6549621@minato.city.nagoya.lg.jp

港区役所 区政部 地域力推進課 地域力推進担当へのお問い合わせ