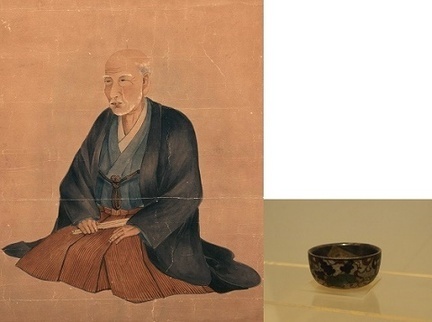

梶常吉

近代七宝の祖。七宝焼を砕いて、型破りなアプローチ方法に研究熱心。

右:あま市七宝焼アートヴィレッジ蔵

プロフィール

氏名

梶 常吉(かじ つねきち)

中川区内のゆかりの地

梶常吉宅跡(中川区服部2-902)

(遠島八幡神社・七宝焼原産地の道標 (注)あま市七宝町)

人物の紹介

梶常吉は享和3(1803)年5月、尾張藩士梶市右衙門の次男として誕生しました。尾張国海東郡服部村(現在の中川区富田町)に移住し、鍍金業(金属焼付)を営んでいたある日、物置で見つけた書物に書かれた『七宝焼』のことで、頭の中はいっぱいになりました。(『七宝焼―さんご・るり・しゃこ・めのう・こはく・たいまい・すいしょう。この七つのほう石をもって製造す』七色にかがやく焼き物とは、どんなものだろう。焼いてみたいなあ。)18歳の常吉は、見たことのない七宝焼をあれこれ想像していました。小さい頃から人一倍好奇心が強く、研究熱心であった常吉の心は、七宝焼のとりこになってしまいました。

ある日、常吉は一軒の骨董商(松岡屋)の店先で一枚の皿が目に入りました。この皿は江戸末期、オランダ船で運ばれたとされる有線七宝の皿で、骨董商から買いました。最初の頃は表面を眺めていましたが、何を思ったのか、そばにあった金づちで、命よりも大切な七宝の皿を砕いてしまいました。すると、思いがけないものが出てきました。七宝の絵の奥から現れたのは、こげ茶色の皿の形をした銅板だったのです。これが七宝焼の秘密と知り、常吉は今まで以上に焼き物作りにはげみました。それから数か月後、ついに直径5寸(15センチ)の七宝焼小鉢を作り上げました。それは天保4(1833)年、七宝焼の研究を始めて実に14年、常吉が31歳のときでした。寛永3(1850)年、尾張藩勘定奉行のお召しで七宝焼を献上しました。藩公東上のおり、将軍の献上品として七宝焼を制作しました。

また、明治16(1883)年には、賞勲局から銀杯を賜りました。常吉は病床でこれを聞いて感泣し、病苦の中で花瓶を送ろうとしましたが、果たさぬまま、明治16(1883)年9月逝去しました。以来七宝焼は、日本を代表する工芸品のひとつとして、世界にその名を広めました。

参考文献

愛知県小中学校長会『愛知に輝く人々6』「あらしの朱印船」愛知県教育振興会

『中川区人物事典』とは

『中川区人物事典』とは、中川区で誕生や活躍などされたゆかりの深い偉人、有名人を紹介するものです。

中川区ゆかりの人物について、区民をはじめとする多くの市民に知ってもらい、人物を通して区の歴史や文化、産業を再発見し、地域への関心を高める目的で実施しています。

(注)掲載されている写真や文章等を、無断で転載、複写することを固く禁じます。

このページに関するお問い合わせ

中川区役所 区政部 地域力推進課 区の特性に応じた地域の活力向上担当

電話番号:052-363-4321 ファクス番号:052-363-4316

Eメール:a3634319@nakagawa.city.nagoya.lg.jp

中川区役所 区政部 地域力推進課 区の特性に応じた地域の活力向上担当へのお問い合わせ