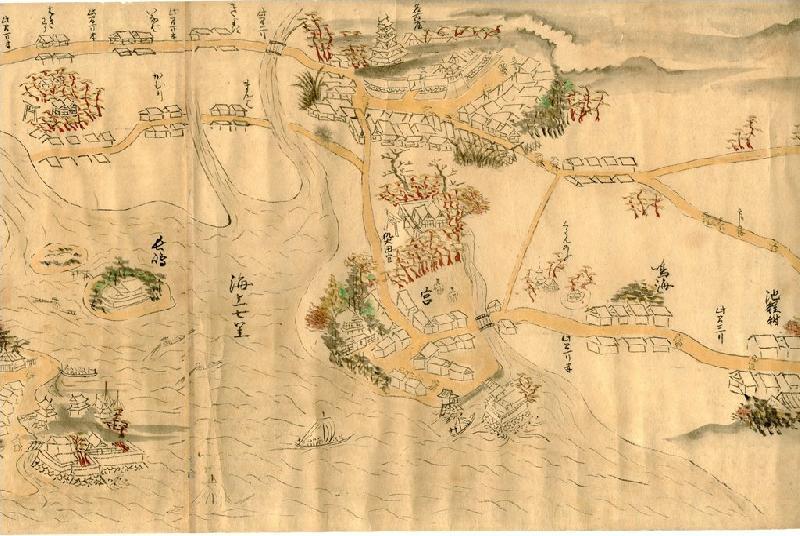

東海道唯一の海路「七里の渡し(宮の渡し)」

東海道唯一の海路である「七里の渡し」について説明しています。

熱田区の南部、南区との区界にもあたる場所に、常夜灯と鐘楼そして小さな桟橋を備えた「宮の渡し公園」があります。この辺り一帯はかつて「熱田湊」と呼ばれていました。東海道随一の宿場町「宮宿」と、現在の桑名市「桑名宿」を海上航路で結ぶ「七里の渡し」の船着場があった場所です。

再発見!七里の渡しの魅力

東海道唯一の海路として、多くの人々が往来した「七里の渡し」の歴史や魅力を映像でたっぷりと紹介します。ぜひ、ご覧ください!

東海道唯一の海路「七里(しちり)の渡し」

七里の渡しは、宮宿と桑名宿を結ぶ東海道唯一の海路で、その距離が七里(27.5km)であったことから、そう名付けられました。この海上ルートは、東海道の宿駅制度(制定は1616年頃といわれている)が設けられる以前、すでに鎌倉・室町時代から利用されており、古くから東西を結ぶ重要な交通インフラでした。もっと古くは、壬申の乱の際に、吉野から逃れた大海人皇子(後の天武天皇)の一族が桑名から海路、尾張に渡ったという説もあります。

外回りと内回りの二通りの航路

航路は、外回りと内回りの二通りあり、満潮のときは陸地に近い内回りのルートを、干潮のときは陸地から遠い外回りのルートを使ったと記録されています。この近い方の内回りの航路(海上七里)の距離が七里でした。なお、かならずしも呼び名通り七里きっかりの距離ではなく「七里」は通称です。

所要時間(当時)

天候や潮の状況にも左右されますが、順調にいって4時間から6時間ほどの船旅だったといわれています。これは、潮の干満によってコースが違うことと、風の状態に左右されたためです。干拓などで海岸線が変化するたびに七里の渡しの航路も変わり、現在に至っては、江戸時代の絵図からは想像できないほど埋め立てられています。

渡し船の種類と代金

この航路で使われた船は、大名が乗る御座船と呼ばれる豪華なものから、一般庶民が乗る帆掛け船までいくつかのグレードがあり、船賃はそれぞれに設定されていました。正徳元年(1711年)5月の記録によれば、船賃は桑名まで、旅人1人45文、荷物1駄100文、馬1頭口取足付きで123文と決められていました。

「姫街道」とは

七里の渡しは、東海道の重要な航路でしたが、悪天候のために渡航困難な場合、また船旅を好まない人、船旅に弱い人たちのために、脇街道としての佐屋街道を通るもう一つのルートが用意されていました。宮宿から陸路で佐屋宿へ歩き、そこから川舟で木曽川を3里下って桑名宿へ至るというルートです。こちらのルートは、婦人や子どもが多く通ったことから「姫街道」とも呼ばれました。

現在の「七里の渡し」

宮宿(名古屋市熱田区)・桑名宿(三重県桑名市)どちらも公園として整備されています。

リンクリスト

-

熱田区:史跡散策路

熱田区の史跡散策コースを紹介しています。 -

ドキュメンタリー映画「熱田物語」

熱田の歴史を伝えるドキュメンタリー映画を紹介しています。

このページに関するお問い合わせ

熱田区役所 区政部 地域力推進課 地域力推進担当

電話番号:052-683-9421 ファクス番号:052-683-9494

Eメール:a6839421@atsuta.city.nagoya.lg.jp

熱田区役所 区政部 地域力推進課 地域力推進担当へのお問い合わせ