戸田まつり 練習風景等の紹介

戸田まつりの概要

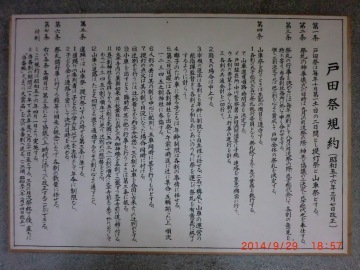

昭和63年10月1日に名古屋市合併30周年を記念して発行された『富田のあゆみ』には戸田まつりの歴史に関して以下のような記述があります。

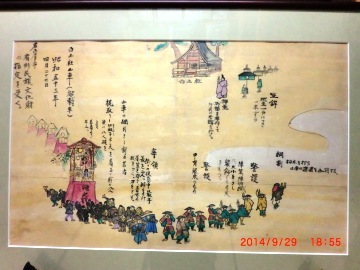

- 戸田には、一之割から五之割までの各割があり、それぞれ氏神を祭る神社(一之割:八幡社、二之割:天神社、三之割:鈴宮社、四之割:白山社、五之割:神明社)をお守りしている。戸田祭は、元禄15年(1702)8月15日に初めて八幡祭として行ったとの記録が戸田、西照寺にある。

※ この西照寺の記録は、平成21年11月3日の放火火災で焼失 - 戸田祭は、これらの各割にある祭車を曳き出し町内を練り、全体として一つの祭を構成するところに特徴を持っている。

各割の祭車、からくり人形については、寛政8年(1796)頃に製作されたものと推定され、名古屋市有形民俗文化財として、一、四、五之割の山車及びからくり人形、二之割の越後獅子からくり人形(采振りでくと大小二体の唐子でく)、三之割の文字書き人形がそれぞれ指定されている。

※ 平成26年4月1日に、各割毎に名古屋市無形民俗文化財に統一 - この祭礼の行事を決めるのは、毎年8月の月次(つきなみ)祭の際に氏子総代会にて各割の意見を持ち寄り協議する。しかし、三割が決定すれば、二割もこころよくこれに従い、祭事を行うこととなる。

- 戸田祭は、昭和56年(1981)に名古屋市無形民俗文化財に指定され、戸田まつり保存会の手によってこのすぐれた郷土芸能を将来にわたって永く伝え、郷土愛と連帯感の醸成・神社崇敬の念を向上させるため後継者への伝承・育成がはかられている。

富田支所では、このすぐれた郷土芸能を次世代に継承していこうとしている戸田まつり保存会の活動を取材しました。

取材内容は、道踊りやお囃子に取り組む地域の子ども達の事前の練習風景と祭り初日の情景です。

今年は4年に1回の戸田小学校での山車揃え(5両の山車が全て揃う)の年でしたが、非常に残念ながら、台風18号の接近に伴う雨のために山車揃えは中止となってしまいました。しかし、平成26 年10月26日(日曜日)に富田公園で開催された「中川区区民まつり」において、山車揃えは叶いませんでしたが、道踊りやお囃子・からくり人形の実演を披露することができました。

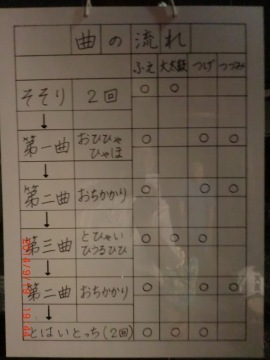

戸田まつり保存会は各割がそれぞれに活動しており、割によって子どもの数や練習頻度(年間を通して継続的に実地している割や、お祭り前に集中して実地している割など)に違いはあるものの、概ね小学生を中心に、学年によってお囃子の役割分担をしている点や、子ども会のお母さんたちが子どもたちの招集や世話に大きな役割を果たしている点は同じでした。お囃子の内容は、大太鼓、締太鼓、まつり笛が基本ですが、小太鼓を用いている割もありました。

取材をしていて、地域の子どもたちに伝統ある地域のお祭りをきちんと継承していこうとしている各割保存会の役員の皆さんの熱い思いと、そうした思いを受け止め、子どもたちを指導していた子ども会役員のお母さん方の熱心な姿が印象的でした。特に、練習が基本的に夜間になるため、今の時代を反映して、子どもたちの送り迎えをしていただいている保護者の皆さんのご協力無くしてこの継承はあり得ないと思われました。

課題はどの割も共通して、中高生以上の参加者が少なくなっていることでした。小学生は子供会のご尽力により組織できますが、中高生になると、部活動や他に興味関心が移りやすく、なかなか継続的な参加が難しくなるということでした。それでも、一部の子どもたちが中高大学生になっても活動に参加してくれて、貴重な戦力になるとともに、小学生の子どもたちがそんなお兄さん・お姉さんから憧れの面持ちで習っていたのが印象的でした。また、山車やからくりの維持・修復には多額な費用がかかるため、そうした費用の工面も大きな課題となっているようでした。

取材協力

- 戸田まつり保存会会長 鬼頭 久雄氏

- 一之割保存会会長 山田勝也氏

- 二之割保存会会長 中村正則氏

- 三之割保存会会長 山田敏喜氏

- 四之割保存会会長 油谷頼通氏

- 五之割保存会会長 山田久男氏

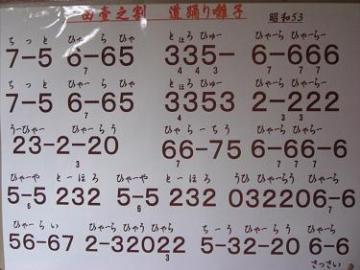

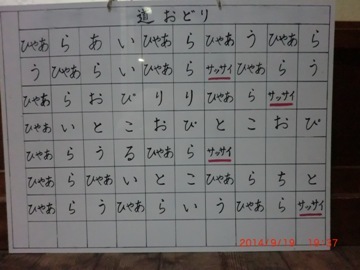

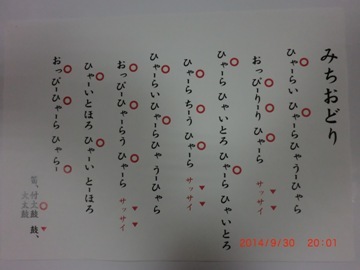

道踊り、楽譜等の紹介

一ノ割

神社:八幡社 祭神:応神天皇

初期の頃は、宮本武蔵と佐々木小次郎の戦いをアレンジしたものであったと伝えられています。お囃子は当時から変わっていませんが、道具や踊りは時代の流れとともに変化しています。

現在は、一人が剣、一人が鎖鎌で、二人が向かい合って戦うふりをする踊りです。この踊りは、明治維新(1870年)後頃より続けられていると言われております。

練習風景

当日

楽譜

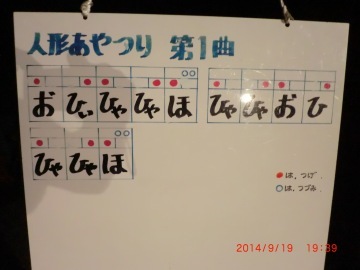

二ノ割

神社:天神社 祭神:菅原道真

江戸火消しの形を振り付けたものです。

梯子と、鳶口の争いで、二人が向かい合って、同じ振付けで踊ります。

練習風景

当日

楽譜

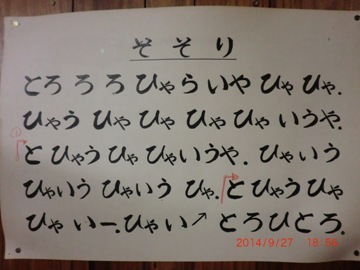

三ノ割

神社:鈴宮社 祭神:天宇売命(あめのうづめのみこと)

野狐三次を象徴して、一人が馬簾、一人が鳶を持って踊る、男衆の踊りです。これは、火消しを想定した踊りと伝えられております。

その後、子ども達が日の丸扇子を持って、江戸の頃の農作業で秋の収穫の様子を元にして振付けした踊りです。

練習風景

当日

楽譜

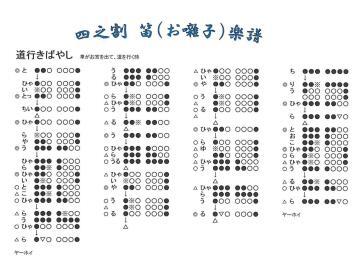

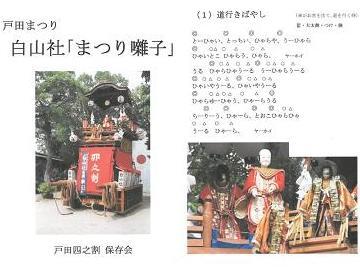

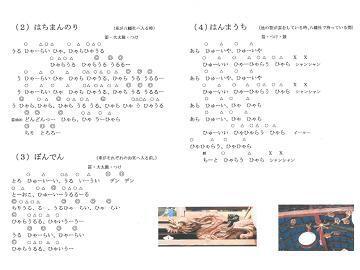

四ノ割

神社:白山神社 祭神:伊弉冉命(いざなみのみこと)

日の丸扇子を片手に持った素朴な踊りです。

江戸時代頃に、秋の収穫の様子を元にして作られました。

練習風景

当日

楽譜

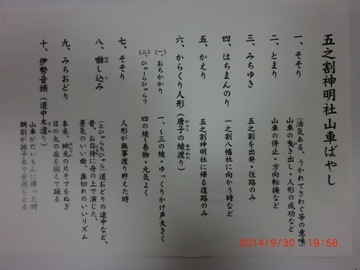

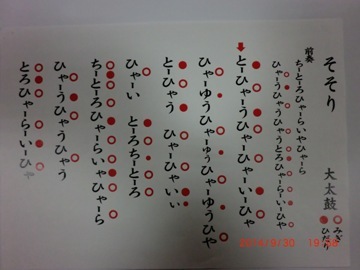

五ノ割

神社:神明社 祭神:天照皇大神

三ノ割、四ノ割と同じように、江戸時代の頃の農作業での秋の収穫をアレンジして振りつけをした踊りです。

日の丸扇子を持って踊ります。

練習風景

当日

楽譜

このページに関するお問い合わせ

中川区役所 富田支所 区民生活課 庶務担当

電話番号:052-301-8365 ファクス番号:052-301-8657

Eメール:a3018141@nakagawa.city.nagoya.lg.jp

中川区役所 富田支所 区民生活課 庶務担当へのお問い合わせ