鳴海周辺のみどころ一覧1

高札場

江戸時代正徳元年(1711年)宿場の中央、東海道と鳴海駅前通りの交差点東北角に、高さ2間2尺、長さ3間、幅1間の大きな屋根付の高札場に出来制札が掲示してあった。幕府や藩の重要法令を周知するために設置された。この制札8枚が名古屋市博物館に保管され、内キリシタン禁制の正徳高札は貴重なものである。平成21年、ここより70メートル程北の歩道上ポケットパークに高札場が復元された。

誓願寺

天正元年(1573年)に創建。千代倉家の菩提寺で僧俊空の開山。本堂は間口七間奥行七間半寄棟造桟瓦葺。前面に向拝が付く。内陣廻り円柱、その他は面取りの角柱で、外部には斗組を用いず客殿式の建物。本尊は木像阿弥陀如来像。千代倉家から移築された山門は一間高麗門で裏桟付板戸を肘壷でつり、四代元雄の時代に自宅の門を移したもの。この山門をくぐると境内に芭蕉ゆかりの供養塔や御堂があり、下郷家の墓地と鳴海俳諧塚(鳴海俳人の句碑や墓碑)や第十代の代官の碓氷清八郎重治を顕彰した碑(碓氷君徳政碑)がある。また庚申坂に古い観音堂がある。

天神社(あまつかみしゃ)

庚申坂を上ると一帯は元鳴海城跡の地で大木が鬱蒼と茂り、高い石段を登ると丘であったが、切通しの広い道ができ、今は石垣で組まれた天神社で、成海神社の旧地である。神社は日本武尊を祀る朱鳥元年(686年)の創建。室町時代応永3年(1394年)安原備中守宗範が社殿を北の乙子山に移転させ、鳴海城を築城した。後に織田信秀の家臣山口左馬助父子が城主だったが、今川方に寝返り、永禄3年(1560年)桶狭間の合戦の時には、岡部五郎兵衛元信が城主だった。城は落城せず合戦後に主君義元の首と交換で明け渡し、天正18年(1590年)廃城になり成海神社の御旅所として天神社が祀られた。ここに昭和18年(1943年)元信の末裔、時の文部大臣岡部長景撰の「鳴海城址之碑」が建立された。また芭蕉が鳴海で詠んだ「杜若われに発句の思いあり』『京まではまだ半空や雪の雲』『よき家や雀よろこぶ背戸の粟』など3つの翁塚がこの地の書道家宇佐美魚目氏の揮毫により平成3年春に建立された。現在西の丸跡は城跡公園として整備された。

円龍寺

初めは天台宗で善正寺と称し善照寺砦近くにあったが、嘉禎年中(1235年から1238年)僧善念が真宗に改め、桶狭間の戦いに際して焼失させられ、二転三転して現在地に移った。旧本堂は昭和60年(1985年)に建て替えられたが、宝暦7年(1757年)の建立で間口七間半奥行七間入母屋造本瓦葺で、前面に一間の向拝がついて荘厳な寺院だった。本尊は阿弥陀如来像。寺宝に伝恵心僧都作の秘仏薬師如来像があり、目の薬師で、珍しい龍の蓮華台座に立ち、この龍座により円龍寺。由緒書など古文書もありこの地は鳴海廃寺跡地(軒丸瓦の出土)でもある。

瑞泉寺

寺伝によれば永徳元年(1381年)大徹宗令が東遊の際、鳴海の平部山に庵を結び人々に説教したのが始まりで、室町幕府三代将軍足利義満が旅の途中宗令に帰依し、唐画荘田二十町歩等を与え、時の鳴海城主安原宗範は応永3年(1396年)伽藍を建立。その後兵火により焼失し、文亀元年(1501年)頃現在地に移転再建。正徳年間(1711年から1716年)に瑞松寺より瑞泉寺に改め、中興の祖呑舟が豪族下郷弥兵衛の援助により堂宇を宝暦6年(1756年)に完成。現存するのは法堂山門及び鐘楼で、庫裏は文化年中(1804年から1818年)、僧堂は幕末慶鷹3年(1867年)の再建である。規模、構造の雄大さは市内屈指のもので、裏の墓地から西方の展望で浄泉寺、万福寺、円龍寺、円道寺、誓願寺、鳴海城跡など素晴らしい昔の景観がしのばれる。山門(県指定文化財)は三間一戸重層四脚門、宇治の万福寺の惣門を模したものである。またこの地は笠寺観音の再興の願主藤原基経の子兼平夫人玉照姫の住んでいた鳴海長者成高の宅祉とも言われる。法堂の裏には龍王堂があり、蛇にまつわる伝説(龍王伝説)がある。

山神不動明王

成海神社

朱鳥元年(686年)の創建で熱田神宮と同時代の鎮座。鳴海の氏神として「東宮さん」と古くから尊崇された。応永元年(1394年)に根古屋(鳴海)城の築城のため現在地に移転。毎年10月10日前後の日曜日に秋の大祭で神輿、山車4台の奉納のほか、日本武尊の故事にまつわるお舟流しの神事が行われる。本殿は延宝5年(1677年)建立の三間社流造りのものであったが、創紀千三百年祭に鑑み、昭和61年(1986年)に新拝殿、参集殿、翼廊の新築と本殿、直来殿などの修築をし、式年大祭を斉行し現在に至る。境内は1300坪ありかなり広く、古いお宮なので氷上社、源太夫社、八幡社、北野社等の末社や東宮稲荷や常夜灯が多くある。また中島邸にあった茶人下村西行庵の茶室游心席亭と芭蕉の句碑(翁塚)「初秋や海も青田の一みどり」がある。

東宮稲荷社

成海神社の境内にあり、稲荷神社には色々なお狐さんがいるが、ここのお狐さんは、野狐でも稲荷狐でもなく寄り方のお狐さんであり、稲荷狐様のお手伝い、お弟子さんのようなものである。

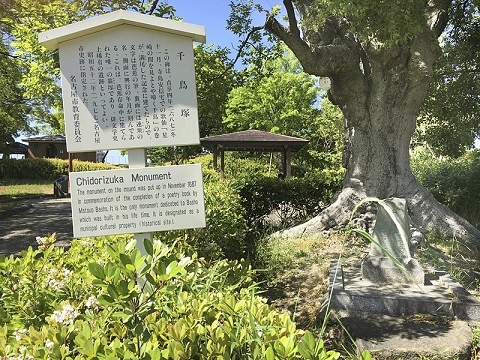

千鳥塚

日本最古の翁塚で松尾芭蕉存命中唯一のものである。千句塚公園として整備された一角に、大きな榎の樹下に高さ50糎ほどの石碑が建立している。貞享4年(1687年)11月7日に地元鳴海の六俳仙の一人であった寺島安信宅で、歌仙「星崎の闇を見よとや啼く千鳥」の巻が終わりになったのを記念して建立されたもので、文字は芭蕉直筆で表に「千鳥塚」下に二行で「武城江東散人」「芭蕉桃青」と刻み、裏面には「千句塚」と六俳仙の名「知足軒寂照」「寺島菐言」「同 安信」「出羽守自笑」「児玉重辰」「沙門如風」と側面に「貞享丁卯年十一月日」と興行の年月が彫られている。

名鉄鳴海駅

愛知電気鉄道(現名古屋鉄道)は有松の有力者の協力を得て大正6年(1917年)3月神宮前から有松裏(有松)を開通。当時単線で途中井戸田、南井戸田、呼続、桜、笠寺、本星崎、鳴海と9.7キロメートルにボギー車の電車を走らせた。大正12年(1923年)4月には知立へ、8月には東岡崎まで、豊橋(当時は吉田)までは昭和2年(1927年)62.2キロメートルが全通した。昭和の初めには鳴海の丘陵地に住宅地開発と併せて鳴海球場を開設。乗客誘致を図り、戦後は住宅開発等で名古屋都心への拠点駅となった。現在駅前開発と開かずの踏切で高架化工事が行われて平成19年度に完成した。

浅間社

祭神は木花開那姫命。現在は秋葉杜も合祀。元文2年(1737年)鳴海八幡宮の御旅所となり、通称「浅間堂」という。毎月7月31日に輪くぐり(無病無災)の神事がある。

このページに関するお問い合わせ

緑区役所 区政部 地域力推進課 地域の魅力の向上・発信担当

電話番号:052-625-3878 ファクス番号:052-623-8191

Eメール:a6253878@midori.city.nagoya.lg.jp

緑区役所 区政部 地域力推進課 地域の魅力の向上・発信担当へのお問い合わせ