感染症対策・調査センターだより

「感染症対策・調査センターだより」を定期的に発行し、感染症及び衛生害虫等の情報をお伝えしています。

感染症対策・調査センターだより最新号(第14号)

令和7年11月に発行しました。

今号では市内で捕獲されたマダニのうち、珍しい種類についてご紹介します。また、名古屋の市街地でよく見かけられるコガタスズメバチがどのように冬をすごしているのかについて採り上げました。

マダニ

当センターでは市内におけるマダニの生息状況を把握するため、調査をおこなっています。毎年8種類ほど捕獲されていますが、今回は市内では捕獲数の少ない珍しい種をご紹介します。

“美しい”マダニ!?

ベルルスカクマダニ(オス)

生物の名前は外見に由来するものがありますが、マダニも例外ではありません。写真のマダニはベルルスカクマダニ(オス)です。市内では令和4年度に初めて捕獲され、これまでに3匹捕獲できました。学名では“Dermacentor bellulus”と表記します。学名とは世界共通の名称です。

“Dermacentor”はカクマダニ属を表します。“bellulus”はラテン語で“美しい”という意味があります。オスの背中全体(背板)の象牙色の美しい色彩に由来します。マダニは感染症を媒介する危険な生物ですが、外見上の特徴からユニークな名称を持つものもいます。

左:タカサゴキララマダニ(オス)、右:ベルルスカクマダニ(オス)

ベルルスカクマダニは国内最大種のタカサゴキララマダニ(約10mm)に匹敵する大型種です。共にイノシシなどの大型動物に見られます。市内でベルルスカクマダニが捕獲されるようになったのは、イノシシの生息域の拡大が関係しているのかもしれません。

ベルルスカクマダニ(メス)

令和4年度に初めて捕獲されたのはメスでした。

オスと異なり、象牙色の背板の面積が狭いです。

ベルルスカクマダニ幼虫

成虫と異なり脚は6本です。幼虫はネズミなどの小型動物に見られます。

コガタスズメバチの越冬

越冬するのはいつ?

暑い夏が終わりを迎える頃、オスバチと新女王バチの幼虫が育てられ始めます。名古屋の市街地でよく見かけられるコガタスズメバチの場合、9月から11月頃にかけてオスバチや新女王バチが羽化してきます。オスバチと新女王バチは交尾を行った後、元の巣に帰ることはありません。新女王バチは交尾を済ませるとそのまま越冬場所に向かいます。

どこで越冬するの?

新女王バチたちが目指す越冬場所は、雑木林の倒木や朽木の中です。丈夫なアゴで柔らかくなった倒木などを削り、越冬室を作ります。

朽木で越冬するコガタスズメバチ(令和5年3月3日撮影)

美しい卵型の越冬室。内側はとても滑らかに削られています。

コガタスズメバチの多頭越冬(令和5年2月6日撮影)

本来は一頭ずつ越冬しますが、条件の良い場所が少ないと何頭もの新女王バチが一緒に冬を越すこともあります。

センターからのお知らせ

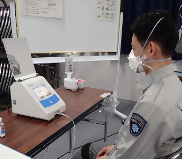

薬剤散布訓練を実施しました!

令和8年に開催される愛知・名古屋でアジア・アジアパラ競技大会では、大会関係者を含む多くの方の来日が見込まれます。デング熱等の蚊が媒介する感染症の発生に備え、感染症対策の一環として、蚊の駆除を目的とする薬剤散布訓練を実施しました。[令和7年10月14日 瑞穂公園]

薬品の代わりに水を使用して、

適正量を散布できるか等を

確認しました。

車載式の動力噴霧器

感染症対策・調査センターだより(第13号)

令和7年8月に発行しました。

今号では咽頭結膜熱(プール熱)はどんな病気なのか、どんな予防法があるのか等についてご案内しています。また、令和6年度に感染症対策・調査センターで実施したスズメバチの生息調査結果の一部をご紹介します。

咽頭結膜熱(プール熱)について

咽頭結膜熱(プール熱)とは、プールを介して流行することがある、アデノウイルスというウイルスによる感染症です。6月ごろから徐々に流行しはじめ、7月から8月にピークとなります。最近はプール利用における集団感染の報告は見られなくなっていますが、夏の時期は咽頭結膜熱に気をつけましょう!

咽頭結膜熱にかかったら、特効薬はありません。日頃の生活で予防しましょう!

〈発症した場合は…〉

・吐き気や頭痛の強いとき、せきが激しいときは早めに医療機関に 相談しましょう。

・喉の痛みや腫れで飲食がしづらい場合があるため、脱水にならないよう、水分補給をしっかりしましょう。

・安静にして、十分な休養を取りましょう。

(参考:厚生労働省)

スズメバチの生息調査

スズメバチの季節変動調査

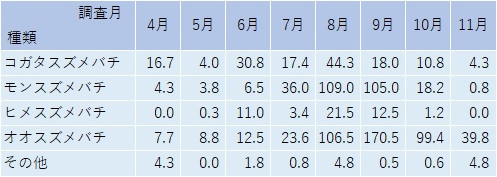

4月から11月に週1回スズメバチの生息調査(誘引トラップ法)を市内3地点(1地点あたり2調査ポイント)で実施しました。1地点あたりの捕獲数をまとめたものが下の表です。

働きバチが増える8月から10月にかけて捕獲数が増加しています。この時期は巣が大きくなる頃で、刺傷被害も発生しやすくなるので、注意が必要です。

スズメバチの分布調査

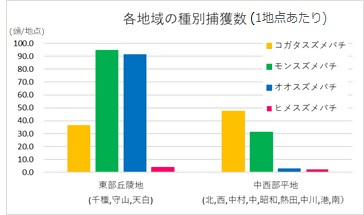

スズメバチ(働きバチ)の活動が最盛期を迎える8月から9月の間の2週間、市内12地点(1地点あたり2調査ポイント)に誘引トラップを設置し、スズメバチ類の分布を把握するための調査を行いました。

自然豊かな市東部ではオオスズメバチやモンスズメバチが多く、都市部(中西部平地)ではコガタスズメバチが多い傾向にあります。

センターからのお知らせ

「なごやのマダニ」はご覧になりましたか?

SFTS(重症熱性血小板減少症候群)をはじめとする、マダニ媒介感染症の発生数が年々増加しています。死亡事例も報告されているので、今までなじみがなかったという方もニュース等で耳にする機会が増えているのではないでしょうか。

「マダニってどんな生き物?どこにいるの?」そんなことが気になった方は、名古屋市衛生研究所の公衆衛生セミナー『なごやのマダニ』がおススメです。自然の野山を歩き回るマダニの映像など、見どころもいっぱい!キャンプなどのアウトドアではどのようなことを気を付けたらよいか、わかりやすくお話しています。YouTube開催なので、いつでも視聴できます!皆さんもご覧になってみてはいかがでしょうか。

感染症対策・調査センターだより(第12号)

令和7年5月に発行しました。

感染症対策・調査センターでは、私たちに病気を媒介したり危害を加えたりする衛生害虫等の調査を行っています。今号では、令和6年度に実施したマダニと蚊の生息調査結果の一部をご紹介します。

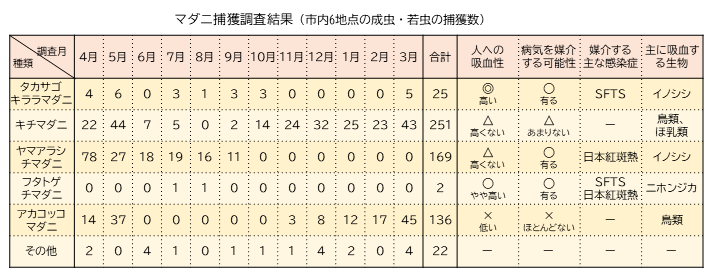

マダニの生息調査

当センターでは市内でマダニの生息調査を継続して実施しています。令和6年度に毎月6地点で調査を行ったところ、8種類のマダニが捕獲されました。ヒトへの吸血性が強く、SFTSを媒介することがあるタカサゴキララマダニも捕獲されました。

マダニに刺されないように気を付けましょう!

マダニはイノシシやシカなどの野生生物に取付いて行動範囲を広げ、草むらの葉裏や積み重なった落ち葉の中などに隠れ、近づいてきた人間を含む生物に取付き刺咬・吸血します。

春から秋にかけては、マダニによる刺傷被害が増える季節です。キャンプや山歩きなど野外で活動するときは、肌の露出を少なくし、適宜虫よけ剤を使用するなどしてマダニに刺されないように気をつけましょう。

フタトゲチマダニ(左上)、ヤマアラシチマダニ(右上)、

タカサゴキララマダニ(下)の成虫。1目盛りは1ミリメートル。

マダニは、産卵のため吸血する他に幼虫から若虫、成虫と成長するときにも吸血します。1目盛りは1ミリメートル。

-

マダニに咬まれないように注意しましょう

(名古屋市健康福祉局環境薬務課)

東海地方出身のタレント「さばいどる かほなん」さんが、動画でマダニの生態と対策についてわかりやすく説明しています。

蚊の生息調査

蚊はデング熱などの感染症を媒介し、ヒトを吸血する際に病原体をうつします。当センターでは、毎年独自に蚊の生息調査を実施しているほかに、本市の他の部署と共同で蚊の生息状況とウイルス保有状況の調査を市内8地点で実施しています。

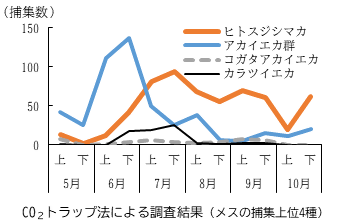

蚊の生息調査(CO2トラップ法)

調査地点のうち6地点ではCO2トラップ法で月2回24時間調査を実施しています。令和6年度は11種類の蚊が捕集され、ヒトスジシマカとアカイエカ群がその内の約9割を占めました。

アカイエカ群の捕集のピークは6月で、8月下旬以降はあまり捕集されませんでしたが、ヒトへの嗜好性が強いヒトスジシマカは7月から秋まで多く捕集されました。

蚊のウイルス保有調査

ウイルス検査は衛生研究所で実施しています。令和6年度は、捕集された蚊からウイルスは検出されませんでした。

なお、このウイルス検査は平成17年度から実施していますが、これまでウイルスが検出されたことはありません。

センターからのお知らせ

消防局との相互研修を実施しました

センターでは、消防局救急課と年1回定期的に相互研修を実施しています。令和6年度はこの2月に行い、センターから消防局へは、感染予防対策として、手洗いチェッカーによる手洗い後の手指の衛生状況の確認とマスクのフィットテスターによる着用マスクの漏れ率の測定をしました。また、消防局からセンターへは、患者移送時に用いるストレッチャーの安全操作と救急車両の安全走行についての実技講習がありました。

今後も、センターでは消防局と連携して安全対策に係る情報などを共有し、感染症患者の安全な移送業務に活かしていきます。

過去のたより

令和6年度以前のたよりはダウンロードしてご覧ください。

令和6年度

-

感染症対策・調査センターだより第11号 (PDF 1.7 MB)

第11号(令和7年2月発行)は、現在も多くの人が発症、感染する結核の注意点などについて紹介しています。 -

感染症対策・調査センターだより第10号 (PDF 1.1 MB)

第10号(令和6年11月発行)は、日本紅斑熱・SFTS(重症熱性血小板減少症候群)などの感染症を媒介するおそれのあるマダニの生態とその注意点などについて紹介しています。 -

感染症対策・調査センターだより第9号 (PDF 1.3 MB)

第9号(令和6年8月発行)は、手足口病・ヘルパンギーナと蚊媒介感染症の症状と予防法などについて紹介しています。 -

感染症対策・調査センターだより第8号 (PDF 1.3 MB)

第8号(令和6年5月発行)は、令和5年度に実施した蚊、マダニ及びスズメバチの生息調査結果と、スズメバチの生態について紹介しています。

令和5年度

-

感染症対策・調査センターだより第7号 (PDF 1.2 MB)

第7号(令和6年2月発行)は、近年増加している梅毒とエムポックスについての話題です。 -

感染症対策・調査センターだより第6号 (PDF 1.1 MB)

第6号(令和5年11月発行)は、インフルエンザについての気になるトピックをまとめています。 -

感染症対策・調査センターだより第5号 (PDF 1.3 MB)

第5号(令和5年8月発行)は、デング熱等の感染症を媒介する蚊と8月以降に刺傷被害が多くなるスズメバチに対する被害抑制の方法をご紹介しています。 -

感染症対策・調査センターだより第4号 (PDF 1.0 MB)

第4号(令和5年5月発行)では、感染症対策・調査センターの業務を紹介しています。また、近年増加している日本紅斑熱・SFTS(重症熱性血小板減少症候群)を媒介するマダニについての話題を採りあげています。

令和4年度

感染症対策・調査センターだより(令和4年度)

-

感染症対策・調査センターだより第3号 (PDF 1006.1 KB)

-

感染症対策・調査センターだより第2号 (PDF 1.2 MB)

-

感染症対策・調査センターだより第1号 (PDF 456.5 KB)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 衛生研究所 業務課 事業担当

電話番号:052-737-3712 ファクス番号:052-736-1102

Eメール:a7373711-06@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

健康福祉局 衛生研究所 業務課 事業担当へのお問い合わせ