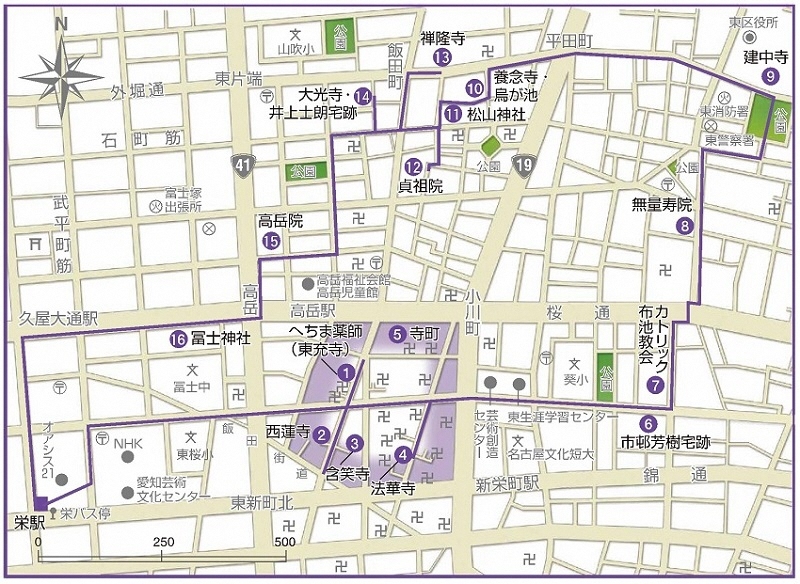

寺町めぐりコース

清須越しの寺院が配置された寺町界わいから、尾張徳川家の菩提寺建中寺など由緒ある寺院をめぐるコース。(全長約5.8km、所要時間約4時間)

寺町めぐりコースは、清須越しの寺院が配置された寺町界わいから、尾張徳川家の菩提寺建中寺など由緒ある寺院をめぐるコースです。

【コース順路】

地下鉄「栄」→(1)へちま薬師→(2)西蓮寺→(3)含笑寺→(4)法華寺→(5)寺町→(6)市邨芳樹宅跡→(7)カトリック布池教会→(8)無量寿院→(9)建中寺→(10)養念寺・烏が池→(11)松山神社→(12)貞祖院→(13)禅隆寺→(14)大光寺・井上士朗宅跡→(15)高岳院→(16)冨士神社→地下鉄「栄」(約5.8km)

コースガイド

1 へちま薬師(東充寺)

西山浄土宗。清須越しの際、この地に移りました。へちまを供えて疝気(せんき)の平癒を祈る民間信仰で知られています。

2 西蓮寺

浄土宗。武田信玄の族縁・逞誉上人が、清須に創建した寺。明治41年、東区設置にあたり庁舎にあてられました。庭園が見事です(二河白道浄土庭園)。

3 含笑寺

曹洞宗。大永8年(1528)織田信秀が生母含笑院の菩提を弔うために創建しました。山門は清須城にあったものを移築したものです。

4 法華寺

日蓮宗。延徳年間(1489から1491)織田常勝が創建しました。慶長14年(1609)に現在位置に移りました。

5 寺町

慶長15年(1610)頃から清須から名古屋に寺院などが移されました。旧松山町は、曹洞宗の寺が配置されたことから禅寺町、禅寺町脇の東側は日蓮宗の寺が多く配置され、法華寺町と称しました。

6 市邨芳樹宅跡(現在駐車場)

広島県尾道出身。商業教育に尽力し、市邨学園の前身である名古屋女子商業学校を明治40年に開校しました。

7 カトリック布池教会

大聖堂は市内では特色のあるゴチック建築で、昭和37年の竣工です。平成27年には国の登録有形文化財の指定を受けました。

8 無量寿院

浄土宗。安政3年(1856)尾張藩戸山屋敷地内(現東京都新宿区)にあった尼寺の精林庵を、七代藩主宗春の菩提のためこの地に移したものです。

9 建中寺

浄土宗。慶安4年(1651)二代藩主光友が、藩祖義直の菩提を弔うため創建。総門・三門は当時のものです。本堂は天明7年(1787)の再建ですが、木造の本堂としては市内で最大のもの。本堂・徳川家御霊屋(本殿・合間・経殿・唐門・透塀)は国指定の重要文化財。旧名古屋商業会議所本館として建てられた徳興殿は、国の登録有形文化財。徳川家霊廟は県指定文化財。また、総門・御成門・本堂・経蔵・開山堂・源正公廟などの建造物は市指定文化財です。

10 養念寺・烏が池

慶長2年(1597)または4年の創建といわれています。庭園の池は、泥土の色が黒く見えたので烏が池といい、『尾張名所図会』に記載された名所でした。

11 松山神社

天照皇大神等を祀ります。松山天道宮と呼ばれ崇拝されました。西方に向かう珍しい拝殿を持つ神社です。

12 貞祖院

浄土宗。松平忠吉の位牌所として清須に創建され、寛保2年(1742)現在地に移転しました。天明2年(1782)焼失しましたが、明治5年建中寺にあった尾張藩主の御霊廟を譲り受け、本堂としました。

13 禅隆寺

臨済宗。元和9年(1623)初代藩主義直より寺地を拝領して創建。禅宗の庭園「山水菩薩庭園」を始め、義直寄進の本尊釈迦如来像、江戸時代初期から残る山門、織田家ゆかりの清須越えの観音堂があります。

14 大光寺・井上士朗宅跡

日蓮宗。明治4年名古屋藩庁の布告により小学校に充てられました。寺域に隣接し、俳人井上士朗が住んでいました。境内に句碑が残っています。

15 高岳院

浄土宗。慶長13年(1608)平岩親吉が、家康の第8子仙千代の菩提を弔うため甲斐から清須に移建。慶長16年(1611)現在地に移りました。旧国宝であった山門は清須城の黒門を移したものでしたが、戦災で失われました。

16 冨士神社

応永5年(1398)創建といわれています。祭神は木花咲耶姫命。名古屋城の築城石といわれる石が残っています。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

東区役所 区政部 地域力推進課 生涯学習担当

電話番号:052-934-1124 ファクス番号:052-935-5866

Eメール:a9341124@higashi.city.nagoya.lg.jp

東区役所 区政部 地域力推進課 生涯学習担当へのお問い合わせ