シンポジウム「大都市名古屋にクラス替えができない学校!?」開催報告

学校の小規模化を考えるシンポジウム「大都市名古屋にクラス替えができない学校!?」を開催しました!!

少子化に伴う児童数の減少により、学校の小規模化が進んでおり、市内の小学校の4校に1校が、クラス替えができない状況となっています。

教育委員会では、望ましい学校規模を確保することにより、「子どもたちがいきいきと輝く良好な教育環境」を目指して、現在、新たな計画の策定を進めています。

計画の策定を進めるにあたって、市民の皆さまを対象に、学校の小規模化を考えるシンポジウム「大都市名古屋にクラス替えができない学校!?」を開催しました。

開催日時

平成30年7月22日(日曜日)午後1時30分から午後4時(午後1時開場)

会場

名古屋コンベンションホール(名古屋市中村区平池町4‐60‐12)

グローバルゲート3階メインホール

プログラム

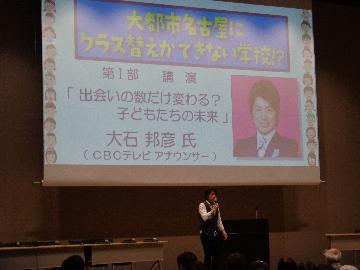

第1部 講演 「出会いの数だけ変わる?子どもたちの未来」

講師

大石 邦彦氏(CBCテレビ アナウンサー)

内容

人との出会いについて、大石氏のこれまでの経験をもとにご講演いただきました。

自身の子どものころの友人やCBC入社後の著名人との出会いについて、楽しくお話をいただきました。

人生の中で出会うことができる人の数はおよそ3000人であり、大石さんはひとつひとつの出会いを大切に育むことを心がけているそうです。

また、「いろいろなところに顔を出して、3000人を超えるような出会いを楽しんでほしい」、「子どもたちにとっても、いろいろな出会いがあれば楽しい学校生活、より豊かな人生を送れるのではないか」と、親しみのある語り口で会場を盛り上げていただきました。

第2部 パネルディスカッション 「みんなで考えよう!学校の未来」

コーディネーター

大石 邦彦氏

パネリスト

保護者 清水 敬介 氏(名古屋市立小中学校PTA協議会会長)

地域住民 大野 鉦三 氏(前名古屋市区政協力委員議長協議会議長)

学校関係者 森 久晃 氏(名古屋市立小中学校長会副会長・名古屋市立栄小学校長)

学識経験者 嶋津 隆文 氏(NPOフォーラム自治研究理事長・元田原市教育長)

学識経験者 小松 尚 氏(名古屋大学大学院環境学研究科准教授)

行政関係者 大類 由紀子氏(文部科学省教育制度改革室室長補佐)

行政関係者 船津 静代 氏(名古屋市教育委員会委員)

テーマ1 「実現したい学校ビジョン」

大石氏のコーディネートのもとで、学校に関わりの深い、保護者、地域住民、学校長、学識経験者、行政関係者によるディスカッションを行いました。

最初のテーマでは、学校規模を確保することにより、実現したい学校ビジョンの説明後、望ましい学校像について意見交換しました。

主な発言内容

- クラス替えができないと、子どもたちの間で、いろいろなトラブル等があると思う。少なくともクラス替えができる状態が、保護者として子どもたちにとっても一番よいかたちだと思う。

- 多くの学校で、トイレの老朽化など、施設の老朽化が著しい。学校の老朽化の対策にもしっかりと取り組んでもらいたい。

- 学校は子どもたちの教育の場であることを考えたとき、子どもたちの学力や社会性や健康、成長を保証する場としても役割を一番重視したい。

- 学校のイメージは世代により全然違う。各世代それぞれの主張を調整することが大事であり、調整する中でイメージが固まっていくことを経験した。

- 教育や学習の考え方が随分と変わっている中、子どもたちの学習、生活の場にふさわしい教育環境を用意する必要がある。小規模化の対策と共に取り組むべき。

- 学校が安心安全な教育環境であることと、少し規模が大きくて新しい友達やいろいろな先生から刺激を受けることで、子どもたちがいきいきと輝けることが、実現したい学校ビジョンだ。

- なごや小の子どもたちの意見では「友達が増えて助け合うことができるようになった」など、前向きに統合を受け止めている。大人が子どもの未来をきちんと考えていく必要がある。

テーマ2 「子どもたちがいきいきと輝く学校を実現するために」

テーマ2では、「ナゴヤ子どもいきいき学校づくり計画(中間案)」の説明後、子どもたちがいきいきと輝く

学校を実現するためには、今後どのように取り組みを進めると良いかについて意見交換しました。

主な発言内容

- この課題を他人事ではなく、市民の方や保護者に対して、広く周知していくことが非常に大事だと思う。

- 総論は理解されると思うが、それぞれの地域の状況を早く伝えていくよう、思い切って取り組むことが大事だと思う。

- 保護者も地域も、全員が当事者意識を持って、自分の意見を持って、判断していただくことが重要。個別プランを作成し目標期間を設けて進めることをお伝えし、よく考えて方向性を決めてもらいたい。

- 価値観が多様化する中、説明会では個々の意見を聞くことができない。経験上、個別で車座になって、膝をつき合わせて話し合いを行うと良い。

- 地域の学校をどうやって維持していくか議論することで、何ができて何ができないかがよく分かるし、逆にいろいろなアイディアが出てくる。新しい学校を皆で一緒につくっていくことが大切。

- 行政が説明を行うだけではなく、保護者や地域の方の中に積極的に入っていって、皆さんのアイディアをいただくことが大切。

- 学校統合により、地域活動も活発になった事例もある。学校、地域、行政、それぞれができることを示しあって、皆がいきいきとした状況になると良い。

シンポジウムチラシ

シンポジウム「大都市名古屋にクラス替えができない学校!?」チラシのファイルについてはテキスト情報のない画像データになります。

-

シンポジウム「大都市名古屋にクラス替えができない学校!?」チラシ (PDF 1.0 MB)

シンポジウムのチラシです。 ご参照ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 総務部 教育環境整備課 子どもいきいき学校づくり担当

電話番号:052-972-3282、052-972-4091、052-972-4092 ファクス番号:052-972-4176

Eメール:a3282@kyoiku.city.nagoya.lg.jp

教育委員会事務局 総務部 教育環境整備課 子どもいきいき学校づくり担当へのお問い合わせ