なごやの伝統工芸(でんとうこうげい)

なごやには昔から伝わる工芸品(こうげいひん)が多くあります。作り方を学べる体験教室をやっているところもあるので、ぜひ探してみてください。

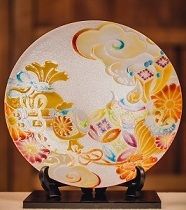

尾張七宝(おわりしっぽう)

江戸時代(えどじだい)に、オランダから来た七宝(しっぽう)を見て、梶常吉(かじ つねきち)さんがその作り方を学んだのがこの地域の七宝のはじまりです。

七宝という名前は、仏教(ぶっきょう)の教えにある金や銀など7つの宝物と同じくらい美しいということでつけられました。

有松・鳴海絞(ありまつ・なるみしぼり)

なごやのしぼりぞめは、今から約400年前になごや城を作るとき、九州の人々によって伝えられたといわれています。

その後、この地域のお殿さまにとても大事にされて、旅人のおみやげとして全国にその名前が広まりました。

中部人形節句品(ちゅうぶにんぎょうせっくひん)

江戸時代にお姫さまたちの間ではじまったひなまつりは、やがて全国に広がっていきました。

この地域には人形を作る人がたくさんいて、ひな人形やぼんぼり、こいのぼりなど、いろいろなものが作られています。

木桶(きおけ)

なごやでは江戸時代に、この地域の木材を使った木桶(きおけ)が多く作られていました。

木のかおり、もようの美しさ、さわりごごちの良さなどが木桶の良いところです。

名古屋桐箪笥(なごやきりたんす)

なごやの桐箪笥(きりたんす)は、今から約400年前になごや城を作るために、全国からあつまった大工(だいく)さんが、たんすを作るようになったのがはじまりといわれています。

名古屋扇子(なごやせんす)

なごやは京都と同じくらいせんす作りで有名で、江戸時代に京都から来た親子によって作られるようになったのがはじまりといわれています。

なごやのせんすは、白扇(はくせん)というお祝い用のせんすや、生活で使うものを中心につくられてきました。

名古屋提灯(なごやちょうちん)

提灯(ちょうちん)は、室町時代(むろまちじだい)に生まれたといわれています。

明治時代(めいじじだい)には海外に向けてたくさん売られ、全国で一番多く作られていたときもあったといわれています。今では、夏のお盆にかざる提灯や、おみやげ用の提灯などが多く作られています。

名古屋友禅(なごやゆうぜん)(手描友禅(てがきゆうぜん))

なごやにおける手描友禅(てがきゆうぜん)は江戸時代に京都から伝えられました。

その後、この地域では、おちついた色で、花や鳥の姿をかいた柄が特徴(とくちょう)となり、今まで伝えられてきました。

名古屋友禅(なごやゆうぜん)(型友禅(かたゆうぜん))

型友禅(かたゆうぜん)は、もようの形に作った型紙(かたがみ)を使って染める友禅染(ゆうぜんぞめ)です。

なごやでは旗(はた)を染めたりすることからはじまったといわれ、明治時代には、京都から新しい作り方を学ぶなどして、多く作られてきました。

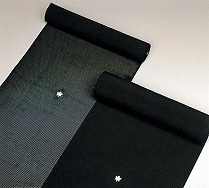

名古屋黒紋付染(なごやくろもんつきぞめ)

紋章(もんしょう)は平安時代(へいあんじだい)に生まれ、のちにそれぞれの家の目印(めじるし)となりました。

紋章をつけた服は結婚式(けっこんしき)や葬式(そうしき)などで使われています。なごやの黒紋付染(くろもんつきぞめ)は、黒色の美しさ、じょうぶさが良いところといわれています。

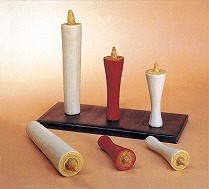

和蝋燭(わろうそく)

和ろうそくの作り方は、中国から仏教といっしょに日本に伝えられたといわれています。和ろうそくは、植物や和紙からできていて、洋ろうそくと比べると、煙(けむり)が少なく火が消えにくいという特徴(とくちょう)があります。

名古屋仏壇(なごやぶつだん)

江戸時代にそれぞれの家に仏壇が置かれるようになり、なごやでは仏壇だけを作るお店ができたのがはじまりとされています。

この地域のお殿さまに認められて、「木曽ひのき」という木を使って作られました。

尾張仏具(おわりぶつぐ)

仏具(ぶつぐ)とは、仏教の儀式(ぎしき)で使われる道具のことで、なごやの仏具は木で作られた漆塗り(うるしぬり)のものが多いです。

なごや城のまわりのお侍さんの仕事としてはじまり、いろいろな種類の仏具を、みんなで役わりを決めて作ることで、よいものをたくさん作って売ることができました。