牛海綿状脳症(BSE)

名古屋市のBSE対策

平成29年4月1日より健康牛のBSEスクリーニング検査が廃止になりました。

内閣府食品安全委員会による「牛海綿状脳症(BSE)対策の見直しに係る食品健康影響評価」に対する答申で、すべての月齢の健康牛のBSEスクリーニング検査を廃止しても今後BSE発生のリスクは非常に小さく、人への健康影響は無視できるという結論が出されました。

全月齢の牛のうち、生体検査において、運動障害、知覚障害、反射異常又は意識障害等の神経症状が疑われた牛や全身症状を呈する牛を対象とするBSEスクリーニング検査は引き続き実施されます。

詳細は以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。

牛海綿状脳症(BSE)とは

牛の体内にあるプリオンたんぱく質が異常化した結果、脳の組織がスポンジ状になり、起立不能などの症状を示す牛の疾病です。

原因は、牛が異常プリオンたんぱく質を摂取することによると言われており、異常プリオンたんぱく質を含む牛由来の原料から製造された肉骨粉を餌として与えたことが、牛での感染が拡大した原因になったとされています。摂取してから症状が出るまでに3年から7年と時間がかかりますが、発症すると2週間から6ケ月で死に至ります。

プリオンたんぱく質は本来、健康な牛にも存在する物質であるため、異常化しても細菌やウイルスなど外部からの侵入に対して働く免疫機能が働かず、有効な治療薬剤もありません。

また、異常プリオンたんぱく質は通常の加熱処理を行っても、その病原性はなくなりません。日本でも、平成13年に初めて国産牛でBSEが発見されました。

BSEと人との関係

ヒトにもBSEと同じような病気でクロイツフェルト・ヤコブ病というものがあります。

この病気は100万人に1人の割合で発症するもので、特殊な事情がない限り、ヒトからヒトに感染するということはありません。この点でBSEとは異なります。

しかし、昭和61年、英国で従来のクロイツフェルト・ヤコブ病と異なるタイプの変異型クロイツフェルト・ヤコブ病が発見されました。

異常プリオンたんぱく質の接種実験により、牛の異常プリオンたんぱく質は種の壁を越え他の動物にも伝達されることが判明し、変異型クロイツフェルト・ヤコブ病は、人間がBSEに感染した牛の異常プリオンたんぱく質を含んだ肉や内臓を食べたことにより発症した可能性が高いということがわかりました。

平成24年8月の時点で、世界中で227例の変異型クロイツフェルト・ヤコブ病患者が報告されていますが、日本での感染の報告はありません(英国滞在者の1名を除く)。

と畜場のBSE対策

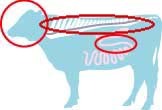

と畜場においては特定部位の除去・焼却を行なっています。

特定部位全月齢:扁桃、回腸遠位部30か月齢超:頭部(舌、頬肉、皮を除く)、せき髄、せき柱

なお、せき柱については、と畜検査に合格した食肉では、その後の流通段階で除去されます。現在の知見では特定部位にBSE発生牛の体内の異常プリオン蛋白質の99%以上が集中しているとされていることから、特定部位の除去により食肉の安全が確保されています。

現在、日本では牛への肉骨粉の給餌が禁止されています。また、牛用飼料にその他の飼料が混入するのを防止するため、飼料の製造から運送・給与の各段階で分離管理を行っています。

外部リンク

BSEに関する情報を提供しているサイト

-

厚生労働省 牛海綿状脳症(BSE)関係ホームページ(外部リンク)

-

農林水産省 BSE関係(外部リンク)

-

農研機構 動物衛生研究部門 牛海綿状脳症(BSE)関係ホームページ(外部リンク)

-

食品安全委員会(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 生活衛生部 食肉衛生検査所 指導管理担当

電話番号:052-611-4929 ファクス番号:052-611-7566

Eメール:a6114929@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

健康福祉局 生活衛生部 食肉衛生検査所 指導管理担当へのお問い合わせ